【大和高田市で講演「地震考古学から21世紀の大地震を考える」】

阪神大震災からまる20年、東日本大震災からもまもなく4年を迎える。そんな中、大和高田市のさざんかホールで7日、市主催の文化財講座が開かれ、地震考古学者の寒川旭(さんがわ・あきら)氏が「地震考古学から21世紀の大地震を考える~奈良盆地も激しく揺れるのか」と題して講演した。寒川氏は「次に南海トラフの巨大地震がやって来るのは2030~60年頃か。マグニチュードは8.4~8.7」などと話した。

古代遺跡の地震跡と古文書などの記述から過去の地震の発生時期と間隔を調べ、将来の地震予知にもつなげる。その学問領域を担当するのが地震考古学。今では広く知られているが、実はこの言葉の使用を学会で最初に提唱したのが寒川氏だった。それは30年近く前の1988年のこと。若い頃の夢は漫画家。ということで、この日の講演でも自身の描いたユーモラスなイラストが多く登場した。

菅原道真らによる平安時代の歴史書『日本三代実録』に869年、東北地方を襲った貞観(じょうかん)地震の詳細な記録が残っている。「海水が怒涛となって多賀城の城下まで押し寄せ…原野も道路も広い海となり…溺死した者が千人ばかり」。2010年の夏、ボーリング調査の結果、津波は石巻平野で少なくとも3キロ、仙台平野で4キロも遡上していたことが確認された。

東日本大震災が起きたのはその半年後だった。寒川氏は「地震の歴史を知っていれば、対処の仕方も違ってくる。東日本大震災も決して想定外の地震ではなかった」と話す。同時に「(調査結果をもっと生かして)何とかしていれば被害を少なくできたのではないか。それが非常に残念」と振り返る。

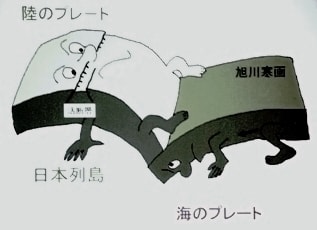

貞観地震の前には日本列島各地で数十年にわたって活断層の活動が活発化して地震が多発した。さらに貞観地震の約10年後の887年には東海地震と南海地震が列島を襲った。「その当時とそっくりな時代がまさに現在」と指摘する。「東日本は(東日本大震災の発生で太平洋プレートの)ストレスがほぼ解消されたが、西日本は(フィリピン海プレートの)ストレスが相当たまっている」。

南海地震は日本書紀にも登場する。天武13年(684年)の条に「白鳳南海地震」の様子が克明に記されている。「以来、短いときで100年ほどの間隔で、長くても200年ほどの間に、東海地震と南海地震がほぼ連動して起きてきた」。前回の東海地震は1944年、南海地震は1946年。「関東の地震は直下型だが、これもフィリピン海プレートが影響しており、東海・南海地震と近い時期に起きることが多い」。1700年代初頭の宝永地震や1800年代半ばの安政地震の際にも相前後して直下地震が関東を襲った。

講演の初め、寒川氏はこんな質問を会場に投げかけた。「地震のことを最初にナマズといったのはだれ? ①菅原道真②豊臣秀吉③平賀源内」。源内に挙手する人が多かったが正解は秀吉とのこと。1586年、琵琶湖畔の坂本城で天正地震に遭遇した秀吉は伏見城を建てる際、九州・名護屋から「ふしみのふしん なまつ大事」と地震対策に万全を期すよう手紙で命じたという。琵琶湖にはオオナマズが棲む。秀吉は地震が起きるのはそのナマズのせいと思ったのだろうか。だが、その伏見城も完成直後の慶長伏見地震で倒壊してしまった。