わたしは複合論(弁証法の新しい理論)を、ポパーが示した問題解決図式に位置づけている。 ( 「弁証法試論」第5章)

ポパーの図式は、次のようなものだった。

P1―TT―EE―P2

ここでP1(problem1)は問題状況を表し、TT(tentative theory)は提案される問題解決案や理論を表している。そして、EE(error elimination)は、案や理論に対するエラー排除の過程である。そして、P2(problem2)は新しい問題状況である。

弁証法は、P1(problem1)とTT(tentative theory)の間にある。これがわたしの立場であった。排除の過程は弁証法とは関係なく、複合論も、ポパーの試行錯誤の理論と同じように、不十分な見解(TT)は反駁され排除されると主張したのである。

弁証法はTTを形成する方法に関連するのである。もちろん、TTのすべてが弁証法によって提出されるわけではない。弁証法は、問題解決の一つの方法で、対話をモデルにした思考方法というのが、わたしが主張であった。

このポパーの図式とアインシュタインの思考モデルは対応するだろう。

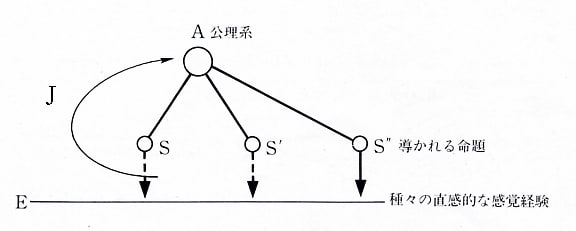

アインシュタインの思考モデル(図1)

アインシュタインの思考モデル(図1)

図1の図式はつぎに、アインシュタインが認識論において、おそらく最も執拗に主張している考え方を示す段取りになる。観察されたものEの混沌のすこし上の領域から始まり、弧を描いた矢印が、全図式の最上部に達している。これはいろいろな機会に、大胆な飛躍、「きわめて投機的な試み」とか、「手さぐりの構成的な試み」とか、あるいは、他の道を見つけだす望みを失ったときの絶望的な提案とかいっているものを象徴する。無限平面Eのずっと上のところには、丸が一つあって、ここには「A、公理系」とある。この丸は矢印のついた弧の先から、ちょうど、昇りきった花火がぱっと開いたようにとびだしている。アインシュタインの説明はこうである。

2 Aは公理で、これからわれわれはいろいろな結論をひきだす。心理的にはAはEを基礎にする。しかし、EからAを導く論理的な道というものは存在しない。存在するのは直観的(心理的)なつながりだけで、これはいつでも″取りかえ″がきく。

ポパーの図式において、P1(problem1)とTT(tentative theory)の過程は、空白になっている。しかし、アインシュタインの思考図式においては、この過程は空白ではない。

ホルトンの説明を聞こう。

ここで、これまで手をつけないでおいた重要な問題点を、あらためてとりあげなければならない。問題はつぎのように立てられる――-図1の図式の出発点をなすEからAへの飛躍は、論理的に不連続であり、想像力の「自由な遊び」の表現であるから、そうして、この飛躍は結果として数限りないAをつくりだすのだから(もっとも、その大多数は、やがて、理論体系の形成には何の役にも立たないとわかるだろうが)、飛躍の成功の要因として、偶然のほかに、いったい何が期待できるのであろうか? J過程における自由とは、飛躍を行なうことが許されているのであり、どんな飛躍でも勝手に行なってよいわけではない、というあたりに答があるに違いない。公理体系はやがて、アインシュタインのいうよい理論の第二の判定基準にあうかどうかをみるために、自然性とか単純性のテストにかけられるのだから、その点だけからいっても、Jを導き方向づける何かがなければならない。

この場合の主な導き手は、新しい分野で大きな仕事をする科学者に、例外なく働きかける束縛力である。つまり、明示的な(より多くの場合には暗示的な)好み、先入観、前提条件のもたらす制約である。

「Jを導き方向づける何か」、「例外なく働きかける束縛力」。弁証法はその一つであると考えている。

「論理的なもの」とアインシュタインの認識論

「論理的なもの」とアインシュタインの認識論  様相性の第2の体系

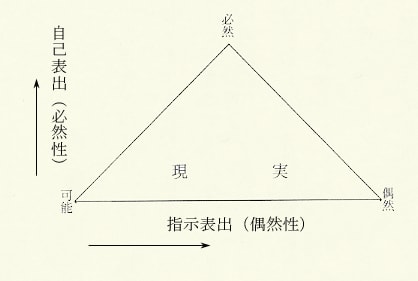

様相性の第2の体系 「自己表出と指示表出」と様相性

「自己表出と指示表出」と様相性

表出のなかの悟性と理性

表出のなかの悟性と理性