数学的帰納法の解説にはドミノ倒しがよく持ち出される。たしかに、ドミノ倒しは自然数という数のシステム(1からはじまり1ずつ増えていく)の特徴と対応していて、数学的帰納法はドミノ倒しの論法といっていいだろう。

1 2 3 ・・・ n n+1 n+2 ・・・・・・

しかし、ドミノ倒しの+1は、直線的で単調で、数学的帰納法で核心となるnからn+1への移行の重要性を減じているように思われる。それはnからn+1への飛躍を単調な+1へと還元している。

パスカルが「数三角形」で踏み出した小さな一歩は数学にとって大きな一歩になった。それはドミノ倒しの単調な一歩ではないように思われた。違った比喩、単調な連鎖の中に埋没しているnからn+1への+1の重要性に注意が向くような比喩はないのだろうか。それはパスカルが踏み出した小さな一歩を大きな一歩とみる比喩である。

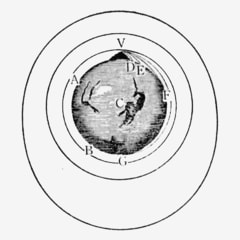

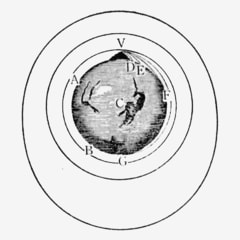

数学的帰納法のプリンキピアモデルというのは、ニュートンがプリンキピアで示した次のような図を数学的帰納法と対応させるものである。

端的にいえば、nからn+1への移行に、放物線から楕円への移行を対応させ、nからn+1の移行を特別視するものである。

このモデルはわたしが思いついたものではない。ポリアが『数学における発見はいかになされるか1帰納と類比』(柴垣和三雄訳、丸善株式会社、1959年初版、1974年5版)で提起しているものである。

(引用はじめ)

一つの推測を検査するとき、われわれは、それが当てはまると想像される幾つかの事例を研究する。われわれは推測によって主張される関係が安定であるかどうか、すなわち、事例の変動に無関係でそれによって乱されないかどうかを知りたいのだ。われわれの注意はこうして自然に、一つのそのような事例から他の事例への移行に向けられる。「遠心力によって遊星がある軌道に束縛されることは、発射体の運動を考えれば容易に理解できる。」とニュートンは述べ、それから彼はついに月の軌道のように地球のまわりを回るようになるまで次第次第に増大する初速度をもって発射される石を想像する。(上の図を見よ。)こうしてニュートンは発射体の運動から遊星の運動への連続的移行を目に浮かべる。彼は、彼が証明しようと企てた万有引力の法則が同様にあてはまるはずの、二つの事例の間の移行を考える。ある初等的定理を証明する際に数学的帰納法を用いる初学者は、この点に関してはすべてニュートンのようにやるわけである。彼はnからn+1への移行、彼が証明しようと企てた定理が同様にあてはまるはずの、二つの事例の間の移行を考えるのである。

(引用おわり)

ここで数学的帰納法を用いる初学者とは、17世紀のパスカルであり、現代の高校生である。このモデルは魅力的に思えた。しかし、無限に連続する自然数の列とこのモデルはそのままでは対応しているようには思えなかった。そこで、nとn+1の間に断絶を導入し、その前後を分けて、自然数の列にいわば構造を想定してみた。

1 2 3 ・・・ n n+1 n+2 ・・・・・・

1は鉛直落下である(リンゴは落ちる)。2 3 ・・・ n は射程を伸ばしていく放物線である。n+1 n+2 ・・・・・・は楕円(月は落ちてこない)である。

このような対応を想定していたが、何か人工的で自然ではないように感じていた。不自然な自然数の列を感じて一歩踏み出せなかった。

しばらく足踏みが続いたが、新井紀子著『数学は言葉』で数学的帰納法の別のバージョンがあることを知った(注)。これまで馴染んでいたのは自然数と等置されたペアノ版であった。これは「ドミノ倒し」と正確に対応する。別のバージョンは有限集合を基礎にする数学的帰納法であった。人工的に導入した断絶がおのずと有限集合から無限集合への境界としてそのまま存在し、その境界を越えることがそのまま数学的帰納法の証明になるように思われた。いままで不自然な自然数の列と見えていたものが、自然な自然数の列に見えてきた。いいかえれば、数学的帰納法の別のバージョンはプリンキピアモデルと対応するのではないかと思われてきたのである。

もう一歩進んでみよう。

(注)

「数学的帰納法の別バージョン」

自然数nに関する性質Q(n)について、次の2つのことが示されたとする。

(1) Q(1)が正しい。

(2) 任意の自然数k<nについて、Q(k)が正しいと仮定すると、Q(n)は正しい。

このとき、任意の自然数nについて、Q(n)は正しい。