3月31日。

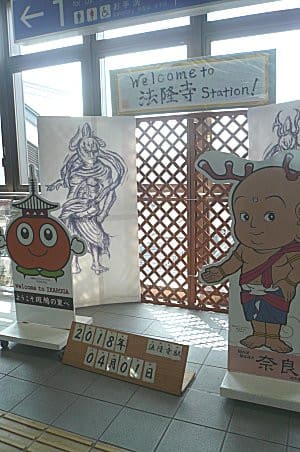

年度末で忙しいこの日、奈良へ行ってきました。

法隆寺の花会式(修二会)結願法要に参加するために。

朝から電車にゆられて一路薬師寺へ。

12時過ぎに西ノ京駅について、まずはお写経道場へ。

本日の結願法要を金堂内で拝見するためには整理券が必要。

で。

そのチケットはお写経奉納者に優先的に配布するってのを知っていたので、

まずはお写経です。(←そういう不純な動機で写経をするってのもどうかと思うけど★)

いつものように写経申し込み書を記入して、お金を収めると、

「写経を奉納された方におうどんの接待がありますけど、

先におうどん召しあがりますか?」

「はい!(ぜひ!!)」

まだ写経も納めないうちに、おうどんの接待を受けてしまいました★

そういえば、イベントものの時とか、

法話がある日とかって、お接待もあるんでしたっけ。

食堂に通されて(あの、

食堂ではない。お写経道場の一画にある食事処です)

おうどんの到着を待っていると、周囲の人で薬師寺からの

花会式法要参加の招待状を持っている方がいて…。(→

こういうのね)

私もよく頂きましたが、最近は写経の奉納もあまりしてなかったもんで、

招待券もなかなか頂けなくなったようです(汗)

頻繁に写経に来ていた頃は正月前には迎春のお知らせを同封した

封筒もいただいていましたが、それも最近はとんとご無沙汰。

ちぇっ。

今回はたんまりと寄付していくか(ははは)

そんなこと思っていたらおうどんが登場。

以前いただいた時は「すうどん」だったと思うけど。

今回は伊達巻がのっている?!(^^)

しかも、以前よりも若干盛りがいいような気がするのだけど。

薄味の御出汁もよいお味で、美味しくいただきました。

さて、写経です(順番逆やろ)

これでようやく17巻目。

108巻奉納すると、薬師寺さんから輪袈裟がいただけるのですが、

そこまではまだまだ遠い道のりですわ。

初めて写経した時は、毎月来ようかしらとか思っていたものの、

なかなか毎月訪問するってのはかなわず。

奈良を離れてしまったら、ますますなかなか写経のために行くこともかなわず。

(ま、通信販売で写経セットを仕入れて自宅ですればいいだけなんですが)

東京にいる時は、東京道場へも行きましたが。

ま、ごっちゃごちゃ言い訳してもしゃーないわ。

墨を摺り、精神を統一して、書き書きします。

字汚いなーと思いつつ(汗)

上達してから写経するなんて本末転倒ですし。

しかし、たまにしか書かないから、ますます上達しないし。

ガーっ。

字のキレイ下手ではないのだ!

ココロを込めて書けばいいのだ!!

黒々とした墨で、太々と書けばそれなりに見えるのだよ。

(と、キタナイココロのままで書き続けるわたくし)

久しぶりに般若心経を書きまして、二時半からの法話を待ちます。

その間も「堂内整理券がどの場所から配られれるか」をあれこれ考え、

自分が座る場所を吟味(笑)

私が狙った場所は、とってもナイスな場所であったことは、

この四時間後にわかりました。

時間が来て、法話開始。

お写経道場の後ろの空間を法話会場として、たくさんの人が座りました。

本日のおはなしは加藤執事長。

お写経による再建の勧進を好胤さんが始めてから今年で50年。

たくさんの浄財をいただいて、薬師寺は再建されてきました。

なんて真面目な話もあれば、ゆるい話もあり。

「わたしゃ猫があんまり好かんけど、書いた本が「

般ニャ心経」。

これが売れに売れて10万部。

では今度は犬派の人を取り込もうということで、

「

ワン若心経」を書いてこれが3万部。

次に書いた本がまだまだ売れておりませんので、これもひとつよろしく」

みたいなセールストークも健在です。

ここの坊さんは口が達者じゃないと、入山できんのだろうか。

いつもにもまして、滑らかなセールストークでしたな。

まんまとのせられたわたくしは、

『般ニャ心経』をお買い上げです。

それを出口で待ち構えている加藤室次長に、

著者による限定サイン入りにしていただきました。

(もともと欲しかったものなので。ラッキー)

そして法話終了後は一旦解散となり、

集合時間の午後五時までは自由時間。

わたしは気になっていたところを目指します。

西ノ京駅から南へ行ったところにある、桜並木。

いつも桜の季節になると「キレイね」と車窓からは眺めていたのですが、

近い場所で、とどまって見るチャンスがなく。

今年は桜の時期が早くて、ちょうど訪問の時期と重なっていたので、

行ってみることにしました。

着いてみると、さっき電車から見ていた通り、いい感じです。

線路をまたぎ、休ケ岡八幡宮へ抜ける桜のトンネルです

線路の向こうには休ケ岡八幡宮

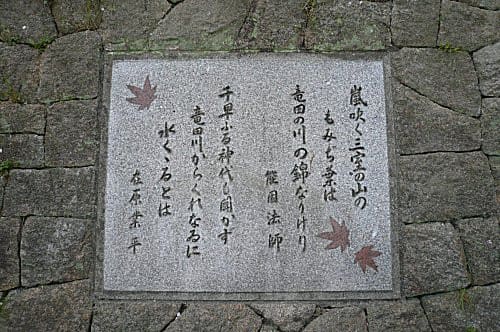

石碑もたっています

この正面にはカメラ小僧(をい)が構えていたので、

真正面からの写真が取れませんでしたが、

まあ、わたしの下手な写真よりも、世の中に出回っている、

きれいな写真がたくさんあるので、そちらを参照いただくこととして。

わたしも、彼らのレンズの中に入り込まないようにしながら、

あちこちで写真撮ってみました。

ひっきりなしに通る近鉄電車と桜を堪能

渡り切ったところからはこんな感じ(逆光です)

桜並木を歩いて休ケ岡八幡宮に詣でたり、

もう一度戻って眺めてみたり。

思いのほかここにはたくさんいたようです。

気が付けば薬師寺が閉まる時間。

本日は午後五時で一旦閉門して、それ以降は無料で入山できます。

集合場所であるお写経道場に戻ってみると、

まだ一時間もあるにもかかわらず、けっこうたくさん人が集まっていました。

さて、どこに並んだらいいんだ?

きょろきょろしながら、整理にあたるであろう法被の人の動向に気を付けておりました。

そして定時10分前から整列を始めたので指示に従って並びます。

私がもらったのは「西2」という番号。

お堂の西と東に分かれるため東西が書かれていたのですが、

わたしは西方面に入るようです。

堂内の西に入れるというチケット

「西の人から堂内に入ってもらいますので、

西と書いてあるチケットをお持ちの方は、こちらへ」

の声に並び、集団で白鳳伽藍へ。

「押さないでくださいね。けがをしてはお参りも残念な結果になります」

交通整理をする大谷副執事長の声が「DJポリス」のように響きます。

金堂に入る前に、金堂と講堂の間の空間でロープ規制を受けて待ち、

行動の軒下で行われる”神供”という法要を待ちます。

この空間でお待ちします

「この法要の最後に僧侶が松明を投げますので、

そのゆくえに注意を払ってください。特にカメラを構えている方、

夢中になるあまりに松明に注意がいかなくなりますので、くれぐれも

当たらないようにご注意ください」

「!!」

そういえば、私、むかし花会式の結願法要に来て、

金堂の壇の上からボンサンが投げた松明にあたったことあったっけ(呆)

「ああ、坊様が松明を投げたわ…あれ?

こっちへ向かってくるわ…あ、やばいかも…

いや、絶対ヤバいわ!ああ!!当たる!!」

バゴ…。

その後一瞬記憶がなくて、気が付いたら地面に倒れていたという。

あはは~★

その日の午前中は美容院に行って、髪をキレイにしたばっかりだったのに。

わたしを頭上からのぞき込んでいたオクサマに

「あなた、何をしているの?」と尋ねられて、

「転んでんですがナニカ?!」

と心の中で悪態ついた過去があったっけ。

蘇る恐怖(笑)

いやホンマに昔はそうでしたって。

探してみたら、過去の決定的瞬間を移した写真を発見しましたよ→

こちら

(そうそう、こんな感じで、金堂東側の壇上から松明投げてましたって)

そんなこんなで僧侶のみなさまをお待ちしていると、

一団があらわれ、一度は金堂内へ。

その後、出てこられて行動の軒下へ。

ここで南無南無とお経を唱えます。

そして途中から篝火がたかれて、

僧侶一人ひとりに松明が渡されます。

「くれぐれも松明には注意してください!」

繰り返されるアナウンス。

そしてお経が終了すると、松明、投げられました。

極力わたしたちの並んでいる方向へではなく、

あまり人がいない方向へ。

私の目の前には飛んでこなかったのでよかったよかった。

この行事が終了すると、練行衆の皆様は金堂へ。

そのあと我々も入堂します。

「それでは西のチケットをお持ちの方は先に入道してください」

静々と進むと、

「これから先はチケットお持ちの方のみの入堂です。

西のチケットをお持ちの方で1番から20番までの方おはいり下さい」

えええ?

チケットの西、についていた数字って

入場順番をも左右する数字だったの?

はいはいはい!わたし二番ですよ~ってイの一番(?)に入堂。

すでに僧侶の方やら、招待客の方が着席していて、

正面の部分は入れませんでしたが、お堂の西側で

椅子席が若干残っていたのでそこに座らせていただくことに成功。

デカい柱のすぐ後ろだったので、正面に座る僧侶のお姿は見えませんでしたが、

わたしの敬愛する月光菩薩さんの横顔が見放題の場所だったのでヨシです。

この法要は薬師悔過(けか)。

「悔過」とは、人間が生きている時に知らず知らずのうちに犯している罪を、

ホトケサマの前で懺悔(さんげ)する(告白して許しを請う)こと。

東大寺二月堂の「十一面悔過」などと同じ仏教行事。

ほら貝を吹き鳴らしたり、坊様がグルグルまわったり(をい)、

動きも、音もダイナミック。

途中でばらまかれる散華は取れませんでしたが(私は後方の椅子でしたし)。

無事法要が終了して、練行衆の皆様が、

額に牛王の印を押してもらうのを見てほっとしました。

そこからがちょっと笑える(謎)

法要が終わるのを待って、鬼追い式が開始なのですが、

堂内の人間をすべて出さないと、鬼追い式は始まらないようで…。

「順番に出て下さーい」

入る時は「押さないでください。ゆっくり進んで下さい」連呼だったのに。

出る時は「早く出てくださーい」の掛け声(笑)

先に東にいた人が出てからの西の人なので、

私たちも早く出たいのはヤマヤマなのですが。

先が詰まっているのでなかなか出られない。

ようやく出たら、待ちかねたように鬼追い式スタートです。

金堂の南に特設ステージが作られていて、

そこで鬼が大暴れする予定。

法要で金堂に入っていた人たちは、舞台に向かって右側の空間に出されました。

反対側の舞台向かって左側には、カメラを構えた人がたくさん。

開門を待っていたカメラマンさんたちはあちら側に集められていたようです。

私の正面には篝火に照らされる西塔

そうこうしているうちに、

「南門をご覧ください。鬼が現れます」のアナウンス。

南門より鬼が登場

手にはすでにボウボウの松明

そろそろ暴れはじめますよ

舞台を清める僧侶

ガラの悪そうな歩き方をしつつ、舞台に上がる鬼の皆さん。

縦横無尽に暴れ始めましたよ>鬼

薬師寺の鬼はそういえば、本当にダイナミックな動きをするのでした。

長谷寺のだだおしの鬼も「おつきの人」にたしなめられるほどの暴れん坊ですが、

ここの鬼はその比ではない。

本当に大暴れです。

これは写真じゃ伝わらないわ。

そうだ、ムービーって撮れるんじゃんって思い出し、

スマホで撮りだしました。

興福寺の豆まきでも毘沙門天が鬼たちを調伏するのを見ましたが、

なんかここの毘沙門天は鬼に相手にされてない気がしたんだけど(笑)

松明を高く掲げて、舞台の四隅を清めて回る毘沙門天。

だけど、その歩みの進め方がユーモラスで、小刻みに進み、

90度直角に曲がる際には、きちっと90度曲がる。

そして機械仕掛けのように進んでいく姿がなんだかおかしくて。

しかも、毘沙門天が動き回る間も鬼たちは暴れまくったままで、

松明を投げるわ、吊り松明を振り散らかして火の粉をまくわ、

まだまだやりたい放題。

なんかいつの間にか毘沙門天の法力が勝ち、

鬼たちが姿を消し、今年の鬼追い式は無事終了となったようです。

本日は金堂には入ったものの正面から金堂を見てなかったことに気が付いて、

正面へ回り込んでみると、非常に明るい堂内。

さっきまでそこで法要が行われていたのに、

そういえばちゃんとお参りしてこなかったわ。

正面で手を合わせてきました。

あーなんかすごい充実感。

「瓦の奉納受けつけてまーす」ってことだったので、

一枚奉納してきました。

私の署名した瓦が東塔に上がっているのかと思ったら、

これから薬師寺の塔を眺めるのも楽しみになりそうです。

西塔と桜はべりーびゅーてぃふぉー。

鐘楼越しに青々とした月が輝いておりました。

さあ、名残惜しいですがおいとまします。

西ノ京駅から眺めたら、月はやっぱりきれいで。

一日、薬師寺を堪能しました。