今回もメキシコの本を紹介します。

これもメキシコを知るために読んだ本の一冊です。

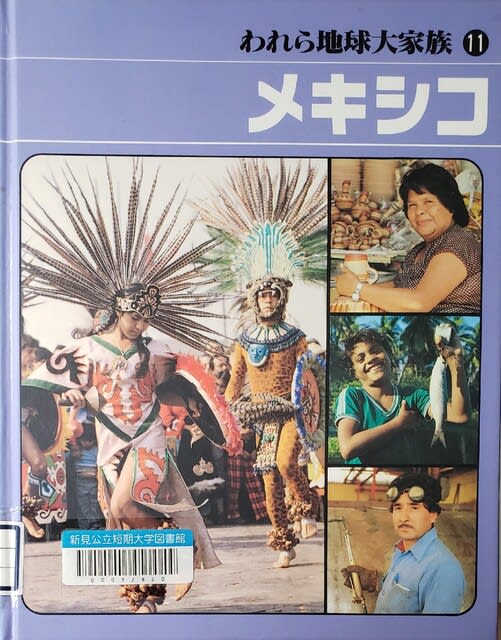

この書の中では26人のメキシコ人がそれぞれの仕事とその地域の産業や生活などのことを写真とともに紹介しています。

冒頭の地図を参照しながら読んでいくと、メキシコという国がおぼろげながら見えてくるという構造になっています。

今回自分の研究に特に参考になったのは、パックアロ湖で漁師をするタラスコ族のホワン・カミーロさんのセクションでした。

ホワンさんが奥さんとともに漁業に使う網を木に干している様子が、ソール・ベローの「メキシコの将軍」でパックアロで網が干されていたという描写を解釈する参考になりました。

ベローは、この魚網が干されているということを物語の流れとは直接関係ないながらも、情景として描いています。

そして物語の舞台になっているパックアロという地が漁業が盛んである地であるということを間接的に紹介しているのです。

物語の筋立てとは直接関係ない情景を鑑賞するのも文学作品の楽しみ方の一つだと思います。

ちなみに、この『われら地球大家族⑪メキシコ』によると、パックアロ湖とシラウェン湖にしか生息していない銀白魚(ホワイト・フィッシュ)を網で捕る漁業が盛んだそうです。

この銀白魚は、サケに似た魚だそうです。

1986年出版のこの本に「近ごろは、銀白魚があまり取れません」(p.11)と書いてあるので、心配ではありますが、いつかメキシコを訪問しこの辺りの名物であるこの銀白魚をぜひとも食べてみたいものです。

これもメキシコを知るために読んだ本の一冊です。

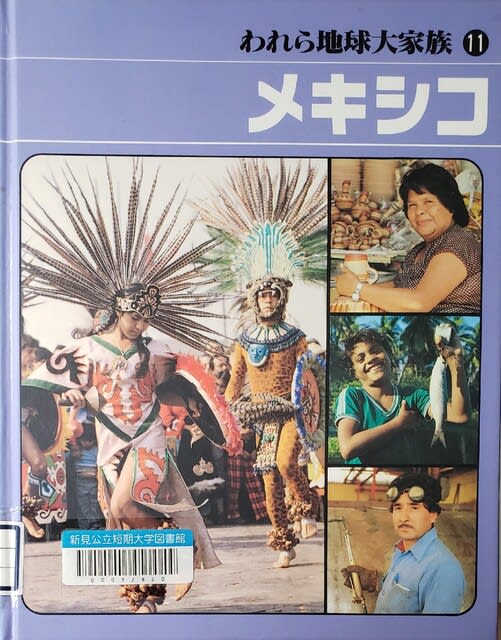

この書の中では26人のメキシコ人がそれぞれの仕事とその地域の産業や生活などのことを写真とともに紹介しています。

冒頭の地図を参照しながら読んでいくと、メキシコという国がおぼろげながら見えてくるという構造になっています。

今回自分の研究に特に参考になったのは、パックアロ湖で漁師をするタラスコ族のホワン・カミーロさんのセクションでした。

ホワンさんが奥さんとともに漁業に使う網を木に干している様子が、ソール・ベローの「メキシコの将軍」でパックアロで網が干されていたという描写を解釈する参考になりました。

ベローは、この魚網が干されているということを物語の流れとは直接関係ないながらも、情景として描いています。

そして物語の舞台になっているパックアロという地が漁業が盛んである地であるということを間接的に紹介しているのです。

物語の筋立てとは直接関係ない情景を鑑賞するのも文学作品の楽しみ方の一つだと思います。

ちなみに、この『われら地球大家族⑪メキシコ』によると、パックアロ湖とシラウェン湖にしか生息していない銀白魚(ホワイト・フィッシュ)を網で捕る漁業が盛んだそうです。

この銀白魚は、サケに似た魚だそうです。

1986年出版のこの本に「近ごろは、銀白魚があまり取れません」(p.11)と書いてあるので、心配ではありますが、いつかメキシコを訪問しこの辺りの名物であるこの銀白魚をぜひとも食べてみたいものです。