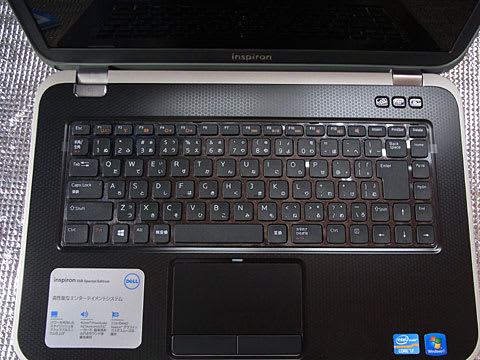

現在、音楽を聞くときはPC上のitunesで再生し、外付けスピーカーで聞いている。

少しでも音が良くならないかと考えPCにUSBインターフェイスのデジタル・アナログコンバーター、秋月電子通商のAKI.DAC-U2704を接続し、確かに音質が改善されたなあと感じていた。

ソニーのカセットデッキTC-FX606Rの修理が終わったあと録音試験のために使った音源もこのAKI.DACの出力だ。

「なかなかちゃんと録音している、完全復帰か」と思いながら、Dolby-Bポジションで録音をしてみたら音が大暴れ、録音レベルが大きくふらつくのである。入力レベルをぐっと下げても改善しなかった。ノイズ低減のためのDolby回路が故障だと修理は素人の手に負えない。

インターネットで色々調べたらAKI.DACには出力フィルターが付いていないので、私の使い方だと44kHzのサンプリング周波数の信号がそのまま出力されているというのだ。

老人の耳には10kHzも聞こえにくいのだから44kHzが出ていても問題ないと思ったが、もしかするとDolbyロジックは44kHzも聞いていてオーバーレベルになっているかもしれない。

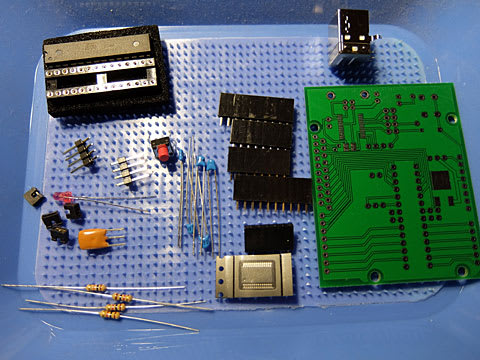

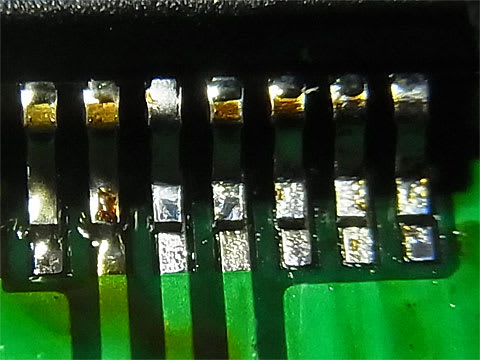

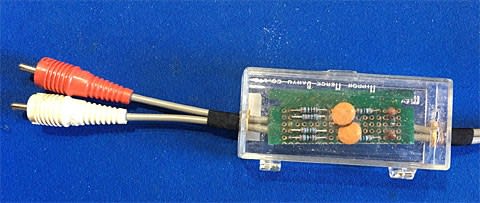

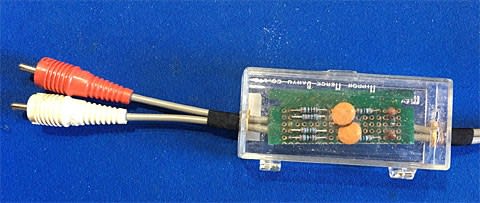

対策は高周波をカットするフィルターを入れろ、ということで作ったのがこれ。

動作が確認できたので薬の空箱に収納。

Dolby-Bポジションでの録音も問題が無くなった。

人気blogランキングに参加しています。

クリックをよろしくお願いします。

少しでも音が良くならないかと考えPCにUSBインターフェイスのデジタル・アナログコンバーター、秋月電子通商のAKI.DAC-U2704を接続し、確かに音質が改善されたなあと感じていた。

ソニーのカセットデッキTC-FX606Rの修理が終わったあと録音試験のために使った音源もこのAKI.DACの出力だ。

「なかなかちゃんと録音している、完全復帰か」と思いながら、Dolby-Bポジションで録音をしてみたら音が大暴れ、録音レベルが大きくふらつくのである。入力レベルをぐっと下げても改善しなかった。ノイズ低減のためのDolby回路が故障だと修理は素人の手に負えない。

インターネットで色々調べたらAKI.DACには出力フィルターが付いていないので、私の使い方だと44kHzのサンプリング周波数の信号がそのまま出力されているというのだ。

老人の耳には10kHzも聞こえにくいのだから44kHzが出ていても問題ないと思ったが、もしかするとDolbyロジックは44kHzも聞いていてオーバーレベルになっているかもしれない。

対策は高周波をカットするフィルターを入れろ、ということで作ったのがこれ。

動作が確認できたので薬の空箱に収納。

Dolby-Bポジションでの録音も問題が無くなった。

人気blogランキングに参加しています。

クリックをよろしくお願いします。