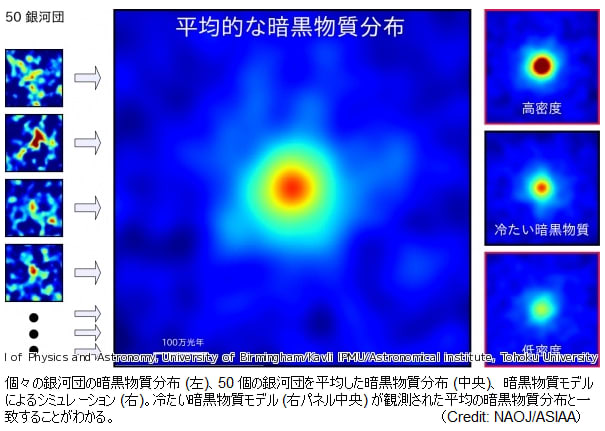

冷たい暗黒物質・熱い暗黒物質

ダークマターとは、宇宙にある星間物質のうち電磁相互作用をせずかつ色電荷を持たない、光学的には観測できないとされる仮説上の物質である。「暗黒物質」とも呼ばれる。"人間が見知ることが出来る物質とはほとんど反応しない"などともされており、そもそも本当に存在するのか、もし存在するとしたらどのような正体なのか、何で出来ているか、未だに確認されておらず、不明のままである。

ダークマターの正体は何だろうか?2003年から、宇宙背景放射を観測するWMAP衛星の観測によって、宇宙全体の物質エネルギーのうち、74%が暗黒エネルギー、22%が暗黒物質で、人類が見知ることが出来る物質の大半を占めていると思われる水素やヘリウムは4%ぐらいしかないことが分かってきている。

具体的に何が暗黒物質として宇宙の質量の大半を占めているかであるが、その候補は大別して素粒子論からの候補と天体物理学からの候補に分けることができる。素粒子論からの候補はWIMPと呼ばれ、さらに熱い暗黒物質と冷たい暗黒物質の2種類に分けられる。

続きはこちら → http://blog.livedoor.jp/liberty7japan/

|

宇宙論の超トリック 暗黒物質の正体 『現代物理の死角』復刻補強版 (超☆わくわく) |

| クリエーター情報なし | |

| ヒカルランド |

|

ダークマターとダークエネルギー―宇宙の96%を占める未確認の質量とエネルギー (ニュートンムック Newton別冊) |

| クリエーター情報なし | |

| ニュートンプレス |