緑色蛍光タンパク質

蛍光タンパク質というと、2008年のノーベル化学賞の受賞対象となった緑色蛍光タンパク質(GFP, Green Fluorescent Protein)が有名だ。これは、1960年代に下村脩博士によってオワンクラゲから発見された。

そして、30年が経過して1990年代にGFP の遺伝子が単離され、生きた細胞にその遺伝子を導入するだけで蛍光を作り出すことができることが明らかになって以来、生物学研究における重要なツールとして、多くの研究者に利用されている。

しかし、蛍光を発するのはオワンクラゲだけではない。葉緑体も蛍光を発しているし、サンゴやイソギンチャクなど、オワンクラゲ以外のたくさんの生物種から新しい蛍光タンパク質が発見されている。色も緑色以外に、様々な蛍光色を発する蛍光タンパク質が発見されている。

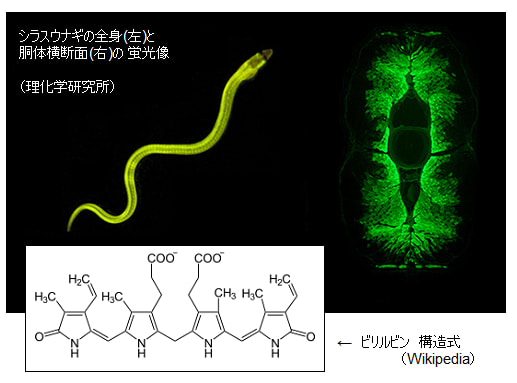

鹿児島大学の林征一教授(当時)らは、緑色蛍光タンパク質がニホンウナギの筋肉にも存在し、精製に成功したことを2009年に報告したが、蛍光の仕組みについては不明だった。

今回、理化学研究所がその発光の仕組みを解明。研究グループは、ニホンウナギの稚魚(シラスウナギ)から、緑色蛍光タンパク質に対応する遺伝子を単離。その遺伝子が作るのは139個のアミノ酸からなるタンパク質で、それを“ウナギ”由来の「UnaG(ユーナジー)」と命名した。

蛍光タンパク質「UnaG」は、何らかの化合物が結合することで初めて蛍光を発することが分かった。研究グループは、その物質は「ビリルビン」であることを特定した。「ビリルビン」は赤血球の色素ヘモグロビンが分解してできる物質である。

続きはこちら → http://blog.livedoor.jp/liberty7japan/

|

光る遺伝子 オワンクラゲと緑色蛍光タンパク質GFP |

| クリエーター情報なし | |

| 丸善 |

|

世界で一番詳しいウナギの話 (飛鳥新社ポピュラーサイエンス) |

| クリエーター情報なし | |

| 飛鳥新社 |