暁庵の裏千家茶道教室の特別社中にスウェーデン在住のOさんがいます。

不思議なお茶のご縁に導かれて9年前に出逢って以来、お茶のお付き合いが続いています。

一昨年、Oさんは坐忘斎お家元から目出度く茶名を拝受し、今は準教授を目指して修練しています。

コロナ時期を除いて毎年来日し、我が家で炭手前や奥伝の稽古を熱心にしている方ですが、準教授ともなれば基本点前や所作がきちんとできていることに加えて、奥伝4種目を修練していることが大事なので、今年1月からオンライン稽古を始めることにしました。

行之行台子と真之行台子は修練していますが、大円草と大円真は稽古を見ていないので、この2つを炉と風炉でご指導し、習得してもらうのが一番の目標です。

(暁庵では3月が大円真の稽古でした)

1月に1回、真之行(AYさんの稽古を見学)

2月に3回、大円真(AYさんの稽古を見学) 大円真(Oさんの稽古) 真之行台子(Oさんの稽古)

3月に3回、行之行台子(Oさんの稽古) 大円草(AYさんの稽古を見学) 大円草(Oさんの稽古)

4月はOさんの海外出張など用事が多く、稽古はお休みです。

短期間でしたが、Oさんの熱意とAYさんの協力に後押しされて、炉の奥伝4種目をご指導することが出来ました。

Oさんはきちんと予習と復習をされて稽古に臨んでくださって、その努力と真剣さは暁庵へもAYさんへもひしひしと伝わり、AYさんにとっても良い刺激になり、特別な奥伝稽古になったことでしょう。

また、点前だけでなく問答を重視し、それぞれの奥伝の道具の格の違いや所作の意味も学習していただきました。

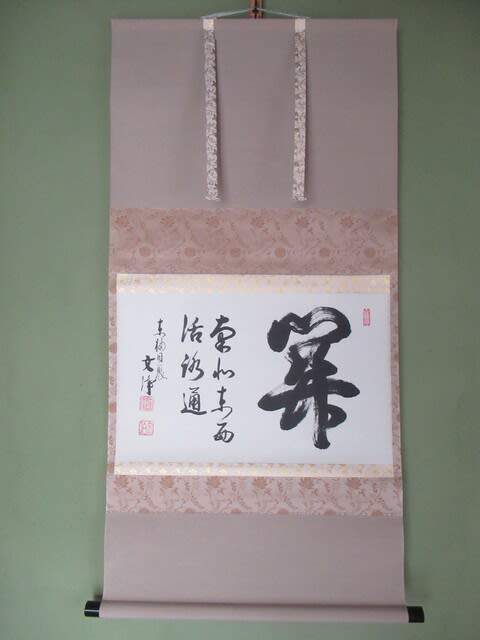

(4月の御軸は「柳緑花紅」、紫野・寛道師の御筆です)

オンライン稽古を恐る恐る始めましたが、何とか最初の目標を達成することができ、安堵しています。

オンライン稽古の一番の問題点は8時間の時差で、こちらの稽古の見学は16時~18時(スウェーデン時間で午前8時~10時)、Oさんの稽古指導は20時~22時(スウェーデン時間で午後12時~14時)でした。

二番目は、こちらの稽古の見学だけなら問題ありませんが、Oさんの稽古を指導する場合、環境や稽古に使う茶道具が整っているかどうかも重要です。幸いOさんは畳を敷いた茶室を作り、奥伝を稽古する道具を揃えられていました。

最後に時間が少しでもあると、近況報告やスウェーデンでのお茶活動など、おしゃべりするのも楽しかったです。

(ご近所の「ミモザ」の大樹が見事です)

また、5月から風炉のオンライン稽古が再開します。

今から心待ちにしています。

)、風炉釜を掛けました。

)、風炉釜を掛けました。

」と炉中の美しさに見惚れていましたが・・・。

」と炉中の美しさに見惚れていましたが・・・。

です。次男が2泊3日で来てくれて、必要な機材の購入やzoomのやり方について特訓を受けました。

です。次男が2泊3日で来てくれて、必要な機材の購入やzoomのやり方について特訓を受けました。

も届き、実際に訓練を受けて、何とか概要のようなものはつかめましたが、とても厳しい先生でして、

も届き、実際に訓練を受けて、何とか概要のようなものはつかめましたが、とても厳しい先生でして、

・・・そうなの。自分で練った濃茶を飲んでみないとわからないので、まずは飲んでもらっています。

・・・そうなの。自分で練った濃茶を飲んでみないとわからないので、まずは飲んでもらっています。