銀杏がはらはらと降り積もる春草蘆 (2018年12月10日撮影)

12月10日(月)に横浜三溪園を訪れました。

来春4月13日(土)に茶会を予定しているので、N氏とFさんと下見へ出かけたのです。

来年6月にブログ「暁庵の茶事クロスロード」を始めて10周年になります。

ブログを応援してくださった方々をお招きして10周年記念の茶会が出来たら・・・と、先ずは横浜三溪園の茶室をお借りする事から始めました。

幸いにも4月13日(土、大安)に2つの茶室、春草蘆(しゅんそうろ、重要文化財)と蓮華院をお借りすることができ、茶会(小寄せの茶会です)へ向けてスタートを切りました。

竹林の茶室、蓮華院 (2018年12月10日撮影)

なぜ茶会をしようと思ったのか・・・自問自答してみました。

1.ブログをいつまで続けるのか、続けられるのか不明ですが、10周年を記念する茶会をして、先ずは一区切りしたかったのかもしれません。

2.茶事は亭主一人ではできませんで、いつもお客さま、社中の方や懐石の方と一緒に作り上げていきます。今回の茶会も「一座建立」の心意気で、いろいろな交差点(クロスロード)になればと思います。

出会いのクロスロード、学びや経験(修練?)のクロスロード、そして何より思いやりや愉しさを感じるクロスロードになれば・・・と。 皆様のお力をお借りします。

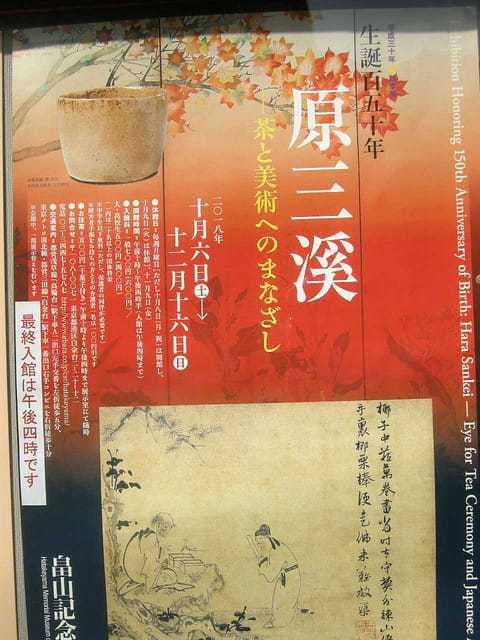

3.今年は三溪園創始者・原三溪翁の生誕150年・没後80年だそうです。

原三溪翁ゆかりの茶室、春草蘆と蓮華院に坐し、閑かに茶を喫することをお勧めします。

こちらの茶室で心豊かなひと時を過ごして頂けたら・・・嬉しいです。

蓮華院・土間にそびえる柱 (宇治平等院翼廊の古材)

担当のK氏の案内で最初に蓮華院を見せてもらいました。

「クロスロード茶会(仮称)」で蓮華院は薄茶席の予定です。

一歩土間へ入ると、京都へ行く前に開催した「蓮華院・名残の茶会」が思い出され、胸キュンになり困りました・・・。

蓮華院は三溪翁が特別な思い入れで自ら建立した茶室です。

三溪翁自筆の扁額、宇治平等院の翼廊古材の柱が聳える土間、二畳中板の小間・一槌庵(いっついあん)、広間の琵琶床(三溪翁は東大寺三月堂の不空羂索観音が持っていた蓮華を飾ったという)など、見所やエピソードがいっぱいあります。

蓮華院がどのような薄茶席になるのか、担当のN氏とFさんがいろいろ知恵を絞ってくださることでしょう・・・暁庵までワクワクしてきます。

蓮華院から春草蘆への道

蓮華院から落葉の降り積もった道を少し上がると春草蘆があります。

坂を登ったところに銀杏の大木があって、黄色い落葉がはらはらと降りそそいで、道も石棺も黄色に染め上げられて、一番好い時季に見学に来たみたい・・・。

周囲には石造物がいっぱい・・・石棺に落葉で埋もれて寝てみたい

春草蘆は大正7年(1918年)に京都宇治の三室戸寺・金蔵院から譲渡されています。

桃山時代の建築と推定され、織田信長の弟・織田有楽の作と言われていますが、確証はありません。

国宝・如庵(有楽作)と同様、春草廬も複雑な変遷の歴史があり、詳しくはこちらをご覧ください。

三畳台目の席ですが窓が九つあり、古くは九窓亭(くそうてい)とも呼ばれています。

2009年11月8日に春草蘆で茶会をしたことがあり、春草蘆の魅力は、刻々と移ろう光と影が織りなす茶席の妙だと思うのです。

濃茶を喫みながら九つの窓から入る光や風を肌で感じ、お楽しみいただければ・・・と思います。

春草蘆は濃茶席で、暁庵が担当させていただきます。

春草蘆の横にある腰掛待合

「クロスロード茶会(仮称)」の正式なご案内は1月半ば頃に手紙とブログでいたします。

ブログ愛読者の方々のご参加を心よりお待ち申しております。

(お問い合わせなどありましたら下記メールでお願いいたします)

メール:akatuki-ane@grace.ocn.ne.jp

」

」 )。

)。