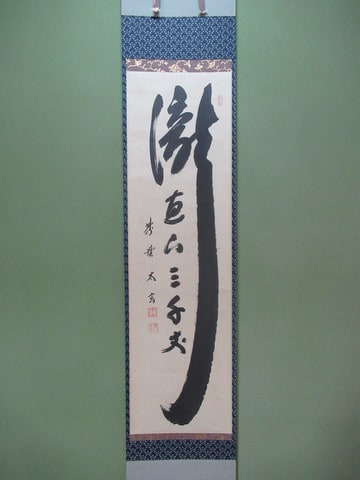

(本席の床に「無我」のお軸を掛けました)

コロナウイルスの第2波(?)が心配される連休中の7月24日、「文月の朝茶事」にお客さまをお招きしました。

早朝6時の席入りです。

3時半に起床。しっかり目覚め、しっかり腹ごしらえをしなくては頭も体も働かないので、先ずは珈琲を飲み、朝食をとりました。

湯を沸かし、炭火を熾し、火入の灰をあたため、懐石の準備をしていると早や5時近くになり、半東Kさんが来る時間です。あわてて2階へ上がり着物に着替えました。着物は薄紫色の絽の無地紋付、帯は絽、落ち着いたローズ色に桔梗の秋草文様です。

Kさんに煙草盆の火入の灰形を調えることをお願いしていました。

ちらっと様子を見ると、自信なさそうに「先生・・・気に入らないようでしたらやり直してくださいね」

「いいえ、そんな時間はないし、上手でも下手でも今日はKさんに火入はやってもらうつもりです」と言うと、やっと覚悟が決まったようで真剣な顔に変わりました。

(待合のテーブル席と煙草盆、火入は青磁の香炉です)

出来上がった火入(上出来!です )を煙草盆に入れ、待合と腰掛待合へ置いてから、「在釜」の札を掛けてもらったのは5時40分頃でしょうか。

)を煙草盆に入れ、待合と腰掛待合へ置いてから、「在釜」の札を掛けてもらったのは5時40分頃でしょうか。

まもなく、喚鐘が鳴らされ、お客さまが到着したようです。上がり框の棚にアルコール消毒液と喚鐘を置き、手を消毒後に喚鐘を1つ衝いてから待合へお入りいただきました。

お客さまは、お正客N氏、次客M氏、三客AIさま、詰Uさまの4人です。全員が社中で近くにお住まいですが、6時の席入りに間に合うよう車です。

自家製・梅ジュースを炭酸で割り、しっかり冷やしたものをKさんがお出しし、腰掛待合へご案内です。汲出しをお出しする頃に朝鮮風炉に下火を入れ、釜を掛けました。

(山芋の蔓が垂れ下がっています・・・)

いよいよ迎え付けです。コロナ禍なので、蹲を使うか否かはお客さまにお任せしましたが、亭主はいつも通リ蹲を調え、心身を清めて(口は濯がず)から迎え付けです。

明け方まで雨が降っていたので、庭の木々や葉っぱに宿る水滴がキラキラ輝き、緑の露地はしっとりと気持ちよく、伸びた山芋の蔓は切らずにそのままにしておきました。

清々しい露地でお客さまと無言のご挨拶を交わしました。

水屋へ戻ると、すぐに「般若心経」のテープを流します。

京都で3年間暮らした時、7月中旬~8月に寺院では早朝座禅会や暁天講座が開催され、参加するのがとても楽しみでした。

朝早く出かけて経を唱え、講話を聴き、座禅の瞑想や朝粥のお接待が懐かしく思い出され、「文月の朝茶事」はそのイメージで・・・と思ったのです。

(「観世音菩薩」 森下隆子作)

待合の掛物は観世音菩薩、10年ほど前の「蓮見の朝茶事」の時に布絵作家・森下隆子さんに作っていただいた色紙です。

本席の床のお軸は「無我」、周藤苔仙師の御筆で、味わい深く大好きな書です。

「無我」は、般若心経の重要な教え(真理)を説いています。

無我とは、物事や人は単独で存在することができず、いろいろなものが関連して支え合って成り立っています。従って、物事や人の関係に注意を傾け、そのことに感謝する心が大切である・・・と。

コロナ禍にもかかわらず朝茶事に馳せ参じてくださったお客様、

コロナ禍にもかかわらず朝茶事に馳せ参じてくださったお客様、

皆で支え合って心を一にして、早朝のひと時を茶事に没頭できる有難さ・・・「神仏のご加護」や「生きている喜び」を感じながら、これぞ「無我」ではないかしら?・・・と感謝しています。(合掌)

コロナ禍の「文月の朝茶事」・・・(2)へ続く (3)へ (4)へ

)。

)。