京都御苑の秋景

(つづき)

席主の北村謹次郎氏は表千家流なので、中門まで進み、

座ってご亭主の迎い付けを受けました。

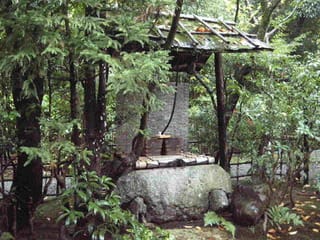

頃合いを見て、蹲踞へ。

蹲踞は横長の大きな自然石、穿たれた水穴に水が満たされています。

身心を浄め、躙口から茶室・珍散蓮(ちんちりれん)へ入りました。

北村美術館二階から見た四君子苑

正面に台目床があり、茶室は二畳台目中板。

床の掛物は、伝藤原行成筆の久松切「歳暮」(「夕ざりの茶」展示中)です。

ゆく年の惜しくもあるかなますかがみ

みるかげさへにくれぬとおもへば

座してみると、中板があるので亭主との距離もあって落ち着きます。

突上げ窓があるので、暁の茶事も行われたことでしょう。

客の増員に備えて、勝手付に一畳の相伴席が設けられています。

相伴席の畳と給仕口の敷居が可動式になっていて、

引き戸をはずし、収納場所へ入れ、敷居を奥へずらし、畳を移動させると、

敷居のない相伴席に変身するところが茶室建築の見所になっています。

点前座の中柱をお尋ねすると、ナンジャモンジャの木だそうです。

洞庫があり、そこにも水屋側から中の様子がわかる工夫があり、

茶室の使い勝手、バリエーションがよく考えられたた茶室でした。

朝陽に照る紅葉

さらに、近代の茶室建築らしく冷暖房完備です。

特に夏の茶会に備えてとのことですが、我が灌雪庵でも

夏期の茶事のためにあわてて冷暖房機器を購入したので大いに納得です。

最初から冷暖房機器を見えないように設計してあるのにも感心しました。

西側の二枚障子(貴人口)を開けると、広縁があり、池に面しています。

席入の時に見えないのですが、ここで初めて池に出合うという、

客には嬉しいサプライズです。

広縁の障子の下方が孤篷庵・忘筌のように解放されているせいか、

狭い空間が池を取り込んだ、のびのびと快適な場所になっていました。

鴨川の鴨たち

夏は手すりにもたれ、屋形船の風情で涼みながら、中立をするのでしょうか。

夕方になると、鉄銹の美しい釣り灯籠に火が灯され、

袈裟形手水鉢に灌ぐ筧の水音が夕ざりの茶に一層の風情を添えたことでしょう。

左側の壁に軽い掛物を掛け、広縁の右端に風炉を置き、

こちらで一服という趣向もあったそうで、茶人・謹次郎氏の感性が輝いていました。

茶室の西側の妻に「珍散蓮(ちんちりれん」の扁額があります。

しゃれっ気たっぷりの命名は松永耳庵翁、説明がうろ覚えなのですが

謹次郎氏は芸事が達者で、後入りの合図に三味線を弾いたとか

・・・なんて粋なんでしょう!

チンチリレン チリトツチリトツ チンチリレン

チンチリレン チリトツチリトツ チンチリレン

給仕口の、色鮮やかな七宝(桃山時代)の引手に惹きつけられました。

この七宝引手を使いたいために給仕口の引き戸を作ったのでしょうか。

三味の音色といい、どこか艶やかな色気を感じる「珍散蓮」でした。

(色気といえば、横浜三溪園・春草爐が懐かしい・・です。

あらっ・・ホームシックかしら?)

茶室「珍散蓮」に出逢えただけで感激でしたが、

他の建築物や庭の眺めも素晴らしく、何度も行ったり来たり、

結局、閉館までねばることになりました。

次回の「四君子苑」春の公開を見学してから続きを書ければ・・と思います。

北村美術館と四君子苑-2へ戻る トップ(1)へ戻る

(つづき)

席主の北村謹次郎氏は表千家流なので、中門まで進み、

座ってご亭主の迎い付けを受けました。

頃合いを見て、蹲踞へ。

蹲踞は横長の大きな自然石、穿たれた水穴に水が満たされています。

身心を浄め、躙口から茶室・珍散蓮(ちんちりれん)へ入りました。

北村美術館二階から見た四君子苑

正面に台目床があり、茶室は二畳台目中板。

床の掛物は、伝藤原行成筆の久松切「歳暮」(「夕ざりの茶」展示中)です。

ゆく年の惜しくもあるかなますかがみ

みるかげさへにくれぬとおもへば

座してみると、中板があるので亭主との距離もあって落ち着きます。

突上げ窓があるので、暁の茶事も行われたことでしょう。

客の増員に備えて、勝手付に一畳の相伴席が設けられています。

相伴席の畳と給仕口の敷居が可動式になっていて、

引き戸をはずし、収納場所へ入れ、敷居を奥へずらし、畳を移動させると、

敷居のない相伴席に変身するところが茶室建築の見所になっています。

点前座の中柱をお尋ねすると、ナンジャモンジャの木だそうです。

洞庫があり、そこにも水屋側から中の様子がわかる工夫があり、

茶室の使い勝手、バリエーションがよく考えられたた茶室でした。

朝陽に照る紅葉

さらに、近代の茶室建築らしく冷暖房完備です。

特に夏の茶会に備えてとのことですが、我が灌雪庵でも

夏期の茶事のためにあわてて冷暖房機器を購入したので大いに納得です。

最初から冷暖房機器を見えないように設計してあるのにも感心しました。

西側の二枚障子(貴人口)を開けると、広縁があり、池に面しています。

席入の時に見えないのですが、ここで初めて池に出合うという、

客には嬉しいサプライズです。

広縁の障子の下方が孤篷庵・忘筌のように解放されているせいか、

狭い空間が池を取り込んだ、のびのびと快適な場所になっていました。

鴨川の鴨たち

夏は手すりにもたれ、屋形船の風情で涼みながら、中立をするのでしょうか。

夕方になると、鉄銹の美しい釣り灯籠に火が灯され、

袈裟形手水鉢に灌ぐ筧の水音が夕ざりの茶に一層の風情を添えたことでしょう。

左側の壁に軽い掛物を掛け、広縁の右端に風炉を置き、

こちらで一服という趣向もあったそうで、茶人・謹次郎氏の感性が輝いていました。

茶室の西側の妻に「珍散蓮(ちんちりれん」の扁額があります。

しゃれっ気たっぷりの命名は松永耳庵翁、説明がうろ覚えなのですが

謹次郎氏は芸事が達者で、後入りの合図に三味線を弾いたとか

・・・なんて粋なんでしょう!

チンチリレン チリトツチリトツ チンチリレン

チンチリレン チリトツチリトツ チンチリレン

給仕口の、色鮮やかな七宝(桃山時代)の引手に惹きつけられました。

この七宝引手を使いたいために給仕口の引き戸を作ったのでしょうか。

三味の音色といい、どこか艶やかな色気を感じる「珍散蓮」でした。

(色気といえば、横浜三溪園・春草爐が懐かしい・・です。

あらっ・・ホームシックかしら?)

茶室「珍散蓮」に出逢えただけで感激でしたが、

他の建築物や庭の眺めも素晴らしく、何度も行ったり来たり、

結局、閉館までねばることになりました。

次回の「四君子苑」春の公開を見学してから続きを書ければ・・と思います。

北村美術館と四君子苑-2へ戻る トップ(1)へ戻る

できました

できました  「ふぅ~」

「ふぅ~」