1月10日、その日は「十日えびす」です。

とってもお目出度い日に南坊流の初釜へ参席させていただきました。

京都・南坊流のMさんが灑雪庵の近くにお住いで、旧暦の七夕の茶事に茶友Yさんとお出ましくださったのをご縁に、Mさんのお宅へ伺ったり、親しくさせて頂いていたのです。

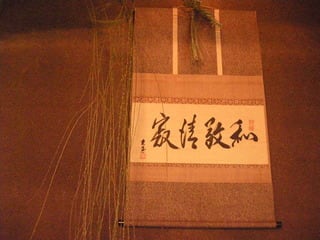

席入すると、床に「松樹千年翠」と結び柳、

曙椿と蝋梅が高取焼の末広花入に生けられていました。

炉に掛けられた、松樹の文様が浮き出た真形釜は和田美之助作、

竹の総模様の炉縁が初釜の華やかさを一層引き立てています。

京都・南坊流を受け継いでいらっしゃるU先生(二代目、Mさんの母上)と賀詞のご挨拶を交わしました。

「お炭を継がせていただきます。

昨年から少し膝を痛めましてお見苦しいこともあるかと思いますが、

どうぞご容赦ください」

と先生自ら炭手前をなさいました。

頭脳明晰で、勉強家のU先生はとてもお若く見えたのですが、

卒寿と伺ってもうびっくり!しました。

でも、その姿は無理して頑張っていない自然体、先生のお人柄そのままの優しく柔かな所作でした・・・「私もいつの日かあのようになれたら・・・」と思います。

炭斗、灰器が運ばれました。

なんせ、はじめての南坊流炭手前なので、間違っていたらごめんなさい。

炭手前は一番流派の違いが鮮明なので興味津々でした。

炭斗から羽箒が炉縁の右横に、香合が炭斗の前へ置かれました。

釜敷が左側に置かれ、炭斗から鐶をとり、先ず右から鐶付きにしっかりと掛け、

次に左を掛け、大きな炉釜を小柄な先生が持ち上げました。

内心「はっ!」としたのですが、上座に座っていらした高弟さんたちもきっと・・。

でも、先生は涼しい顔で釜を持ち上げ、釜を勝手付へ引きました。

この時の一連の釜を清める所作が南坊流独特で目を見張りました。

懐紙で釜の下端まで清めるのですが・・・(釜底の灰を拭くそうです)。

初掃きの後、炉中を拝見すると、五徳の爪が向こう正面、

下火を直したのですが、立っている下火を横へ寝かせるのも初めてでした。

それから、湿し灰が三角に撒かれ、炉縁と爪が羽根で清められました。

唐物炭斗に炭が真の炭手前のように入れられ、但し、上から胴炭、丸管、丸ぎっちょ、点炭など全て丸い炭ばかりで、白い枝炭が2本入っています。

胴炭が向うへ、それから真ん中の寝かせた下火を囲むように炭が置かれていき、枝炭、点炭が継がれ、席へ戻りました。

以前に伺った庸軒流のSさんの茶事で「煙筒」を作るような炭の置き形があったことを思い出したのでした。

お香ですが、たしか練香3つが焚かれました。

香合が拝見に出され、釜が掛けられました。

炭斗の上に火箸2本を離して置き、その上に釜敷を乗せ、火箸に鐶を掛けました。

釜敷の上にさらに何か(灰器?)を乗せて、持ち帰ったのですが・・・。

(灰器?・・これは間違いで何も乗せず、持ち出しの時に釜敷の上に香合を乗せるそうです)

炉縁右に羽箒が置かれたままでした。

しばらくすると先生が出てこられ、その羽箒で炉の周りや点前座を丁寧に清めて行きました。

畳一畳ばかり残したところで羽箒は引き上げられ、再び座履きを持って現われ、

残りの畳を座履きで清められました。

その間に香合を拝見しました。

「白い羊」香合は、初代・U先生が稽古に使っていらした思い出のお品とか。

ほっそりとした優雅な羊(清水焼)でした。

その後、懐石、菓子、中立、濃茶、薄茶と続きました。

特にMさんが手づくりされた懐石は味、ボリューム共に満点で、客一同大満足でした。

湯斗に小豆粥が入っていて、これがまた美味しく、満腹なのにお代わりしてしまい、

それでも花びら餅までしっかりと・・・。

濃茶は社中の方が二人ずつ点ててくださり、

「何名様でございますか?」

と客からお尋ねがあり、

「2名様でどうぞ」と応ずる挨拶が南坊流らしい・・・と思いました。

小振りの赤楽茶碗で美味しく濃茶を頂戴しました。

楽13代・惺入作、二軒並んだ苫屋の絵のある半筒茶碗です。

点前の所作では柄杓を左膝に立て構えること、清めの所作が一手多く丁寧なこと、

お辞儀は手を控える武家流、拝見は畳の縁内で・・・裏千家流と大きく違います。

茶入がずーっと気になっていました。

黄土色に土色の釉薬が雲のように様々な景色を作り出し、超モダンにも見えます。

お尋ねすると

「京都に南坊流を伝えた重藤春鷗先生から先代が頂戴した茶入です。

島ものということで、琉球焼とも天草焼とも・・・」

「モダンで素晴らしい景色の茶入ですね」

お名前だけは伺っていた重藤先生ゆかりの茶入に出会えて感激でした。

U先生、今日の炭手前の素敵なお姿を心に刻んで横浜で精進いたします。

U先生、Mさん、いろいろお世話になり、ありがとうございました!

とってもお目出度い日に南坊流の初釜へ参席させていただきました。

京都・南坊流のMさんが灑雪庵の近くにお住いで、旧暦の七夕の茶事に茶友Yさんとお出ましくださったのをご縁に、Mさんのお宅へ伺ったり、親しくさせて頂いていたのです。

席入すると、床に「松樹千年翠」と結び柳、

曙椿と蝋梅が高取焼の末広花入に生けられていました。

炉に掛けられた、松樹の文様が浮き出た真形釜は和田美之助作、

竹の総模様の炉縁が初釜の華やかさを一層引き立てています。

京都・南坊流を受け継いでいらっしゃるU先生(二代目、Mさんの母上)と賀詞のご挨拶を交わしました。

「お炭を継がせていただきます。

昨年から少し膝を痛めましてお見苦しいこともあるかと思いますが、

どうぞご容赦ください」

と先生自ら炭手前をなさいました。

頭脳明晰で、勉強家のU先生はとてもお若く見えたのですが、

卒寿と伺ってもうびっくり!しました。

でも、その姿は無理して頑張っていない自然体、先生のお人柄そのままの優しく柔かな所作でした・・・「私もいつの日かあのようになれたら・・・」と思います。

炭斗、灰器が運ばれました。

なんせ、はじめての南坊流炭手前なので、間違っていたらごめんなさい。

炭手前は一番流派の違いが鮮明なので興味津々でした。

炭斗から羽箒が炉縁の右横に、香合が炭斗の前へ置かれました。

釜敷が左側に置かれ、炭斗から鐶をとり、先ず右から鐶付きにしっかりと掛け、

次に左を掛け、大きな炉釜を小柄な先生が持ち上げました。

内心「はっ!」としたのですが、上座に座っていらした高弟さんたちもきっと・・。

でも、先生は涼しい顔で釜を持ち上げ、釜を勝手付へ引きました。

この時の一連の釜を清める所作が南坊流独特で目を見張りました。

懐紙で釜の下端まで清めるのですが・・・(釜底の灰を拭くそうです)。

初掃きの後、炉中を拝見すると、五徳の爪が向こう正面、

下火を直したのですが、立っている下火を横へ寝かせるのも初めてでした。

それから、湿し灰が三角に撒かれ、炉縁と爪が羽根で清められました。

唐物炭斗に炭が真の炭手前のように入れられ、但し、上から胴炭、丸管、丸ぎっちょ、点炭など全て丸い炭ばかりで、白い枝炭が2本入っています。

胴炭が向うへ、それから真ん中の寝かせた下火を囲むように炭が置かれていき、枝炭、点炭が継がれ、席へ戻りました。

以前に伺った庸軒流のSさんの茶事で「煙筒」を作るような炭の置き形があったことを思い出したのでした。

お香ですが、たしか練香3つが焚かれました。

香合が拝見に出され、釜が掛けられました。

炭斗の上に火箸2本を離して置き、その上に釜敷を乗せ、火箸に鐶を掛けました。

釜敷の上にさらに何か(灰器?)を乗せて、持ち帰ったのですが・・・。

(灰器?・・これは間違いで何も乗せず、持ち出しの時に釜敷の上に香合を乗せるそうです)

炉縁右に羽箒が置かれたままでした。

しばらくすると先生が出てこられ、その羽箒で炉の周りや点前座を丁寧に清めて行きました。

畳一畳ばかり残したところで羽箒は引き上げられ、再び座履きを持って現われ、

残りの畳を座履きで清められました。

その間に香合を拝見しました。

「白い羊」香合は、初代・U先生が稽古に使っていらした思い出のお品とか。

ほっそりとした優雅な羊(清水焼)でした。

その後、懐石、菓子、中立、濃茶、薄茶と続きました。

特にMさんが手づくりされた懐石は味、ボリューム共に満点で、客一同大満足でした。

湯斗に小豆粥が入っていて、これがまた美味しく、満腹なのにお代わりしてしまい、

それでも花びら餅までしっかりと・・・。

濃茶は社中の方が二人ずつ点ててくださり、

「何名様でございますか?」

と客からお尋ねがあり、

「2名様でどうぞ」と応ずる挨拶が南坊流らしい・・・と思いました。

小振りの赤楽茶碗で美味しく濃茶を頂戴しました。

楽13代・惺入作、二軒並んだ苫屋の絵のある半筒茶碗です。

点前の所作では柄杓を左膝に立て構えること、清めの所作が一手多く丁寧なこと、

お辞儀は手を控える武家流、拝見は畳の縁内で・・・裏千家流と大きく違います。

茶入がずーっと気になっていました。

黄土色に土色の釉薬が雲のように様々な景色を作り出し、超モダンにも見えます。

お尋ねすると

「京都に南坊流を伝えた重藤春鷗先生から先代が頂戴した茶入です。

島ものということで、琉球焼とも天草焼とも・・・」

「モダンで素晴らしい景色の茶入ですね」

お名前だけは伺っていた重藤先生ゆかりの茶入に出会えて感激でした。

U先生、今日の炭手前の素敵なお姿を心に刻んで横浜で精進いたします。

U先生、Mさん、いろいろお世話になり、ありがとうございました!