(4月半ばの写真でごめんください・・・)

5月26日(金)、16日(火)に続いて東京国立博物館「茶の湯」展へツレと行ってきました。

前にも書きましたが、東京教室のS先生から「茶の湯」展のお話を伺いました。

「えっ!・・・」と驚くようなS先生独特の視点のお話はどれも興味深く、自分の目でそれらを確かめてみたくなりました。

・・・ところが、2つほどもう一度じっくり見たいものがあったのです。

さらに、5月23日から展示の原三渓翁に係わる茶道具も是非観たい!・・・と。

京鹿の子

○ 書状 二月十四日 松佐宛 (147)

(上段)

熊々御飛脚過

分至極候富佐殿

柘佐殿御両所為

御使堺迄可罷

下之旨

御諚候条俄昨

夜罷下候(乃?)淀

迄羽与様古織様

御送候て舟本ニて

見付申驚存候

忝由頼存候恐惶謹言

二月十四日 宗易(花押)

(下段)

(封) 利休

松佐殿 回答 宗易

熊本・細川藩家老の松井靖之に宛てた利休の手紙、

二月十四日の日付から切腹する(二月二十八日)直前の文で、表装されずそのままの状態(折紙)で展示されています。

消息のせいか、ガラガラだったのでじっくり読み下し文と照らし合わせながら読み進めていくと、

豊臣秀吉の堺へ下向せよとの命を受け、その夜ただちに舟に乗ったところ、淀まで羽与様(細川忠興)と古織様(古田織部)が見送りに来てくれ驚いた、その御礼を伝えてほしいと書かれています。

すでに死を覚悟していたであろう利休、

ただならぬ状況の中、忠興と織部が見送ってくれたことへの御礼と感慨、

長年親しい付き合いのあった松井靖之へしたためた無言の最後の想い・・・などが短い書面から伝わってきます。

この書状に出会ったことで、始めて生身の利休を手紙の向こうに感じることができ、思わず涙が・・・。

松新宛の利休の書状はもう一つ、「黄天目・沼田天目(122-1)」に続いて「書状 七月十六日 松新宛(黄天目 沼田天目 添状)」が展示されており、二人の親密な様子がこちらからも窺えます。

珍至梅(ちんしばい) (庭七竈(ニワナナカマド)の別名)

○ 唐物茶入

「本物の瓶子蓋を見てくるように・・・」

瓶子蓋(へいしぶた)とは茶入の牙蓋の一種で、掴みが酒次の瓶子の形に似ているので名付けられました。

瓶子蓋の場合、蓋を逆さまにして置く・・・と習いにあります。

・・・ありました! 唐物尻膨茶入「利休尻膨」の瓶子蓋のなんと見事なこと!

同じ唐物でも唐物茶入「利休鶴首」は瓶子蓋ではありません。

それにしても写真では何度もお目にかかっている唐物茶入ですが、改めて実物との違いにびっくり。

オーラを感じる形や存在感、特にスケールの違いを実感しました。

「利休鶴首」のなんと小さく、華奢なことか。

この茶入を愛した利休や戦国大名たちの手の大きさやごつさ(?)を一瞬想像してしまいます。

横浜三渓園・蓮華院

蓮華院の内部(土間の待合)

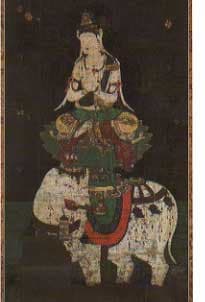

○ 蓮華(東大寺三月堂 不空羂索観音持物) 奈良時代・八世紀 (254)

東大寺三月堂 不空羂索観音持物と伝承され、近代数寄者・原三渓翁が明治36年(1903)に手に入れ、蓮華院の茶会で飾ったという蓮華。

蓮華院で名残りの茶会をして以来ずっーと気になっていて現存するならば見てみたい!と長年憧れていました。

その蓮華を観ました。

大きな蓮の台(花托)を蓮華が取り巻いていて、木製漆塗とありますが、漆が剥がれ古材の持つ好い雰囲気が醸し出されています。

枝の部分は金銅製で繊細な細工が施され、不空羂索観音持物にふさわしい荘厳さを感じます。

「こんなに立派な蓮華だったのね・・・」

蓮華院の琵琶床に飾られていたそうで、その時に床に飾られた「慶慈保胤書状」(253)も展示されていました。

さらに、三渓翁が茶会で使ったという「無地刷毛目茶碗 銘・千鳥」(256)と「唐津茶碗 銘・入相」(257)

も一緒に展示されています。

しばし、三渓翁の茶会をあれこれ想像し、参席しているような夢心地になりました。

再度「茶の湯」展へ来て本当にヨカッタ!

東京国立博物館「茶の湯」展は6月4日(日)までです。

。

。