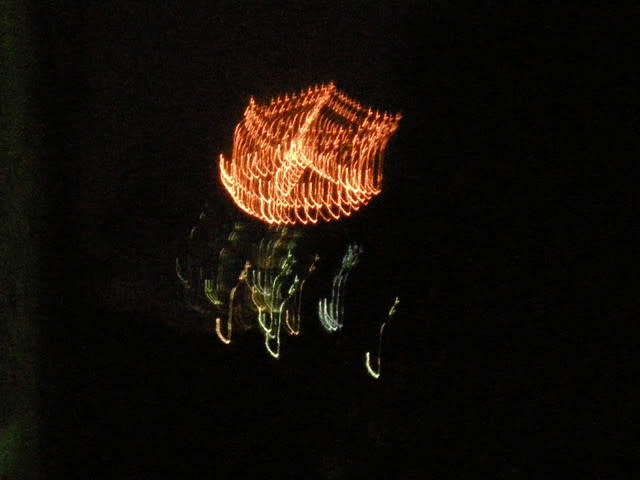

「妙法」の「妙」の送り火 (「妙法」とは美しいお経、有難いお経という意味でしょうか)

(2014年8月16日撮影)

(つづき)

後座の濃茶席は灯火だけにしました。

・・・本当は、7月に訪れた

直島・家プロジェクトの「南寺」みたいに真っ暗闇から始めたいのですが、

そうもいかず、昨年点けていた床の照明を消すことだけはしました。

短罫、燭台(床)、手燭は2つです(お正客Rさまと暁庵が持って入りました)。

「南寺」の経験で、最初は見づらかったと思いますが、そのうち目が慣れてきて・・・・。

灯火のゆらぎに床壁に映る影、まるで仏さまが踊っているようでした。

茶道口に座り、膝前に濃茶茶碗を置きました。

「茶事は濃茶にあり」と言われますが、この緊張感のある時間が大好きで病み付きになっているのかもしれません?

気持を集中させ緊張感を持って襖を開けると、暗い闇の中、短罫のあかりが眩しいほどです。

点前座には利休好み丸卓(桐木地)に風格漂う備前焼水指を設えました。

この水指は社中N氏より恵贈されたものですが、箱が無く時代も作者もわかりません。

ですが、素朴な造形とともに土と火と灰が鬩ぎ合って生み出された景色が素晴らしく、使う度に惚れ込んでいます。

床に般若心経を掛けました

点前座に座り、心中で般若心経を唱えながら四方捌きし

「美味しい濃茶をさしあげたい・・・」一心で濃茶を練りました。

「お服加減はいかがでしょうか?」

「大変美味しゅうございます」(いつもこの一言で安堵します・・・)

茶碗は

白楽茶碗の「小鷺」、染谷英明造のお気に入りです。

昨年春の東博・茶の湯展で印象に残った

赤楽茶碗「白鷺」(長次郎造、今日庵蔵)と、どこか雰囲気が似ている気がして「小鷺」と命名しました。

茶入は肩衝、丹波焼の石田陶春造、仕覆はブルーグレイの笹蔓緞子です。

茶杓は紫野・寛道作、銘「千代の友」でした。

つづき薄茶で、半東Uさんに薄茶を交代して頂きました。

半東Uさんはその日が半東デビューでした・・・きっときっと緊張していたと思います。

頃合いを見計らって席へ入りました。

丁度20時、京都では五山送り火の

「大文字」が点火される時刻でした。

それから約5分おきに「妙法」「船形」「左大文字」「鳥居形」が点火されていきます。

薄茶の主茶碗は御本三島、

替えは青磁、まだバリバリ(?)仕事をしていたウン十年前にソウルで購入した、思い出深い茶碗です。

薄茶器は秋草模様の化粧壷を使いました。

Uさんが心を込めてお点てした薄茶はきっと美味しかったことでしょう。

お代わりのリクエストが多いのを嬉しく聞いていました。

そうそう忘れないうちに・・・濃茶は松花の昔、薄茶は金輪、いずれも小山園詰です。

「船形」がだんだん遠く、小さく、消えていって・・・

京都五山送り火もそろそろ終わりに近づく頃となりました。

京都に居るときは送り火を見に行くばかりで茶会など出来ませんでしたが、

京都を離れて別の形で五山送り火を味わい、懐かしむことができ感無量です。

あの世へ帰るお精霊さまを送る火が消えていく様は

いつも物哀しく

「お母さん~まだ行かないで・・・」と心の中で話しかけています。

母が亡くなって8年は経っているのですが、まだメソメソしています。

・・・そんなお話をさせて頂きながら茶事も終わりとなりました。

五山送り火の名称に因むお道具や趣向をあちこちに仕掛け、最後にお尋ねしたところ、

お正客Rさまの計らいでお客さまお一人一つずつ回答して頂き、今年は大正解でした(

昨年は少し難しかったみたいです)。

20時50分頃、お客さま方を名残惜しく半東Uさんとお見送りしました。

&

京都五山送り火の茶事 in 2018

(その4)へ続く (その1)へ (その2へ) 茶事支度へ

&

&

)

)