東京都千代田区の皇居の東側に位置する皇居東御苑では、カンザクラの木が花をいくらか咲かせ始めています。

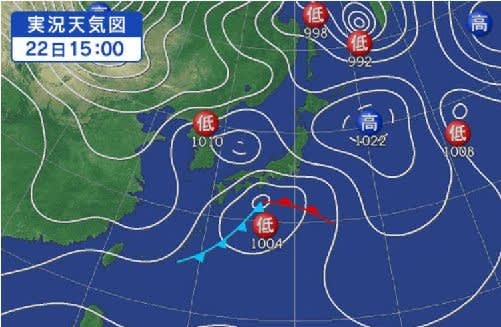

昨日1月25日の東京都心部は、早朝にマイナス4度(摂氏)というとても寒い記録を出し、日中も寒い日でした。風ががほとんど吹かない晴天のために、見た目は暖かい感じもしました。

皇居東御苑の奧の高台にある本丸広場・大奥跡にある「旧江戸城 天守台跡」には、外国人観光客を中心に入場者が次々と訪れています。

本丸広場・大奥跡には、真っ白い残雪が広がっています。ここに向かう通路は除雪されていて、普通に歩けます。

本丸広場・大奥跡の中に植えられた2本のカンザクラ(寒桜)の1本が花をいくらか咲かせ始めています。

東京都の都心部で、一番早く花を咲かせるカンザクラの木の一つです。とても有名なカンザクラの木です。

カンザクラは一重咲きで淡紅色の花を咲かせます。開花は暖かい場所では、1月中旬から花が咲き出します(限られていますが・・)。カンヒザクラ(寒緋桜)とヤマザクラ(山桜)の交配種と推定されています。

晴天で風がほとんどない天気のためか、メジロがカンザクラの花の蜜を吸いに来ています。

このメジロは、花から花へとよく動き回ります。前々日の1月24日には雪が降ったために、メジロはエサが採れなかったようです。

この一番早く咲くカンザクラの木から少し離れた場所には、秋に花を咲かせるマメザクラ系のジュガツザクラ(十月桜)の木があり、花をまだいくらか咲かせています。

昨年の10月から約3カ月間にわたって、小振りな花を咲かせ続けているようです。

近くのサツキの木の根元には、ヤマガラが数羽、潜んでいます。日陰の根元にいて、時々、動きます。

ヤマガラたちは、時々、周囲の木の枝に向かって飛び上がります。何を狙っているのかは不明です。

昨日1月25日の東京都心部は、早朝にマイナス4度(摂氏)というとても寒い記録を出し、日中も寒い日でした。風ががほとんど吹かない晴天のために、見た目は暖かい感じもしました。

皇居東御苑の奧の高台にある本丸広場・大奥跡にある「旧江戸城 天守台跡」には、外国人観光客を中心に入場者が次々と訪れています。

本丸広場・大奥跡には、真っ白い残雪が広がっています。ここに向かう通路は除雪されていて、普通に歩けます。

本丸広場・大奥跡の中に植えられた2本のカンザクラ(寒桜)の1本が花をいくらか咲かせ始めています。

東京都の都心部で、一番早く花を咲かせるカンザクラの木の一つです。とても有名なカンザクラの木です。

カンザクラは一重咲きで淡紅色の花を咲かせます。開花は暖かい場所では、1月中旬から花が咲き出します(限られていますが・・)。カンヒザクラ(寒緋桜)とヤマザクラ(山桜)の交配種と推定されています。

晴天で風がほとんどない天気のためか、メジロがカンザクラの花の蜜を吸いに来ています。

このメジロは、花から花へとよく動き回ります。前々日の1月24日には雪が降ったために、メジロはエサが採れなかったようです。

この一番早く咲くカンザクラの木から少し離れた場所には、秋に花を咲かせるマメザクラ系のジュガツザクラ(十月桜)の木があり、花をまだいくらか咲かせています。

昨年の10月から約3カ月間にわたって、小振りな花を咲かせ続けているようです。

近くのサツキの木の根元には、ヤマガラが数羽、潜んでいます。日陰の根元にいて、時々、動きます。

ヤマガラたちは、時々、周囲の木の枝に向かって飛び上がります。何を狙っているのかは不明です。