以下、字面の多い長文の話で恐縮である。『米と魚』なる書籍が存在する。佐藤洋一郎氏の編書であり、学問的に裏付けられた書籍である。米・稲は農学、魚のなかでも淡水魚については水産学とも思えないが生態学であろうか? それにしても異なる学問の話を学際的に上手くまとめたものだ。

かつて柳田国男は稲作の日本への伝播について『海の道』を唱えた。それは南の島嶼伝いに伝播したとの説で、単なる読み物、物語の域を出ないものと云われてきた。しかし、当該ブロガーがセブでの4カ月間のロングステーで目にしたものは、弥生期の高床式住居や高倉といったイメージの建物がフィリピンにも存在し、やはり弥生期の甕棺と同じような甕棺がフィリピンにも存在したのである。柳田国男説はたんなる物語なのか? 大いに気になり調べてみることにした。

その過程で佐藤洋一郎氏に優れたフィールドワークがあることがわかった。陸稲で熱帯ジャポニカのDNAが南の島嶼伝いに日本に至っていたという。そのような調べごとの関連で、佐藤洋一郎氏の編書で『米と魚』という書籍の存在を知ったのである。まさに目から鱗であった。

佐藤洋一郎氏は『米と魚、その同所性』というワードを使って説明している。日本では近世に至るまで、田圃の灌漑は近くの河川や溜池から取水した。それと同時にタガメやドジョウ、メダカや鮒が田圃に流込み、一部は留まり一部は下手の田圃や河川の下流や溜池に移動する。これらの小動物は雑草の生育を阻害し、その糞は稲の生育の助けとなる・・・これを佐藤洋一郎氏は『同所性』というキーワードで表現している。

これを読んで成程と・・・、子供の頃(昭和30年前後)のことを思い出した。5~6月頃田圃に入ると、沢山のドジョウがいたのである。農薬を大量に使いだす前のことである。このことは日本のみならずモンスーンアジアの多くの地域における共通項だと云う。

モンスーンアジアでは沿岸地域は海魚により蛋白質を摂取できたかとおもわれるが、内陸部の魚と云えば淡水魚である。その淡水魚を焼いたり煮物にして食した。しかし恒常的に淡水魚が漁獲できたわけではなかった。端境期のために干物にしたり、『ナレズシ』に代表される発酵、それも微生物や酵素を使った発酵法により保存されてきた。日本では『しょっつる』、ベトナムでニョクマム、タイでナンプラーとよぶ魚醤は、魚肉の細胞の蛋白質分解酵素の働きを借りて発酵をすすめたものである。

成程、水田稲作地帯はコメの糖分と淡水魚の蛋白質で、生命が維持できたのである。しかし同じ東南アジアの丘陵部では取水困難な場所も存在した。そこは焼畑での陸稲(おかぼ)栽培である。陸稲栽培は冠水した水田ではないので、淡水魚とは縁がなかろうと思われがちだが、そこには縁があったのである。佐藤洋一郎氏によると、氏がラオス・ルアンプラバーン郊外で焼畑の調査をしていた時、焼畑の種まきの前に簡単な儀礼があったという。その年その土地で新たに開墾した家庭の主人は、付近の山から竹を切ってくると、それで簡単な祠をつくり、それを高さ1mほどの竹竿の上に載せる。祠にはいくつかの装飾をつけるが、其の中に魚をかたどったものがある。村人の説明では、それは穀物を食べる鼠を獲ってくれる猫の好物だからだという。この説明では、魚は鼠の天敵である猫のためのものだが、それは同時に魚の存在証明になっている・・・と、佐藤洋一郎氏は記す(似たような話は後述)。

メコン川流域のラオスでは、田圃の中に縦横1~2m、深さ1.5~2mくらいの穴を掘る。乾季になって周囲の水が引けば穴に入った魚は取り残されるので、これを獲るのである・・・とも記されている。日本の稲作地帯でも溜池をみるが、灌漑用途のみならず、淡水魚の供給源でもあったことが伺われる。以上『米と魚、その同所性』について縷々記載したが、眼に鱗であった。

北タイ陶磁文様に『魚』が頻出する。スコータイでは単魚文が多いが、チェンマイ以北では双魚文が圧倒的で複数魚文も存在する。『何故・魚文なのか』・・・が課題であった。曰く、双魚文は陰陽配置が殆どであることから、道教の影響を受けた。景徳鎮の染付文様の影響を受けた。更には龍泉窯の青磁貼花双魚文の影響を受けた。中国では古来より魚の卵は多産で、子宝に恵まれ家門繁栄を示す吉祥文である、とも云われてきた。

西方インドの影響もあろうかと、いわゆる星占いとなった黄道十二宮の一つである双魚宮。中世の北タイはヒンズー教と上座部や後期大乗仏教の影響を受け、それらが信仰されてきたが、その、つまり西方インドの影響であろうとの議論である。更なる西方イスラムの陶磁器文様にも双魚や三魚文が存在することから、そういうことかと認識していた。ところが『米と魚、その同所性』を読むにつけて従来の認識は、外れとは云わないものの認識ズレであろう。何よりも中世北タイで日常生活営んだ人々の声が聞こえてこない。上述の背景認識よりも、日々の営みである稲作と、その田圃や周辺での淡水魚の漁撈は日常的であり、副食のメインである魚が陶磁器に描かれたと理解する方が納得感が高い。

以上のような話しで、北タイ陶磁装飾文様に頻出する魚文の訳が、足が浮いたような中國やインドの影響といった話しのみではなく、日々の営みの上に成立したものだと確信した次第である。

振り返ってみると、北タイで以下の風景を過去に見て来たが鈍感の為せる業、『米と魚の同所性』なぞついぞ感じなかった。冒頭の書籍を読んで見つめ直してみる。

写真は2010年の10月末のチェンマイ県メーテン郡の田園風景で、同所のインターキン古窯址へ行った際に写したものである。刈り取りには今少し時間を要すであろうが、立派な穂が沢山ついている。写真を注視すると田圃は方形に区画整理されている。メーテンには取水用のかなり大規模なクリークが存在する。そのクリークと区画整理は一体のものと思われ、ここには『米と魚の同所性』は失われているであろうと思われる(実際はどうか不明)。

上の写真はランパーン県ワンヌア郡の水田である。これも一枚の田圃は相当大きいと思われ、近年手が入っているかと思うが、写真手前の杭の処は稲が植わっていない。田圃に流れ込んだ淡水魚類の棲みかになりそうだ。次はチェンライ県パーン郡の水田である。パーンのサイカーオ古窯址訪問の際に見た、現地の田園風景である。

ここも一枚の田は広い様である。写真左上は溜池で冒頭の書籍に表現されている田圃の中に溜池が存在する典型例のようにみえる。

その様子をグーグルアースにより俯瞰してみる。田圃の中に多数の溜池と、今となっては整備された用水路を見ることができる。乾季のみならず、この溜池で漁撈していると考えて良いだろう。普通に考えて一枚の田圃に多くの溜池を分散して置く必然性は漁撈以外に考えにくい。

以上、北タイにおける平地の田圃を紹介してきたが、なだらかな丘陵傾斜地の棚田の様子も紹介しておく。

チェンマイ郊外メーリムのバーン・トンルアンとよぶ谷筋の丘陵傾斜地の棚田である。田植え後1週間程度であろうか。これだけ見ていると、田圃に淡水魚類が棲息しているかどうか判断できないが、近くに溜池が存在する。

位置的にはグーグルアースに示してみたい。丸で囲ったところが溜池である。

傾斜地の標高が高いところ2箇所に溜池が在る。調べたわけでもないので詳細は分からないが、近くの河川から引水し溜池に流し込み、田圃の灌漑は溜池から行っている様子である。従って淡水魚は棚田ではなく溜池に棲息しているであろう。過去の資料を引っ張り出し、北タイの『米と魚の同所性』について確認してみた。やはり佐藤洋一郎氏の論旨に該当するようである。

さて漁撈用具である。どこかで見た覚えがある。過去の写真をレビューすると、チェンマイ山岳博物館で観ていた。

人物モデルの間に縦長の竹網籠が見えるが、日本でも見るような淡水漁撈具である。残念ながら実際に漁撈している現場は、未だ実見していない。

ここまで話がまとまってくると、ある二つの想いがよぎる。先ずは、ラームカムヘーン王碑文に名答が刻まれているではないか。ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว・・・(ナイナームミープラー、ナイナーミーカーオ:水に魚在り、田に米在り・・・)との銘文である。二つ目は、過去に当該ブログでも『稲作儀礼とトライ・カムプリアン』として紹介した稲作儀礼に魚が登場してくることをすっかり忘却していたことである。

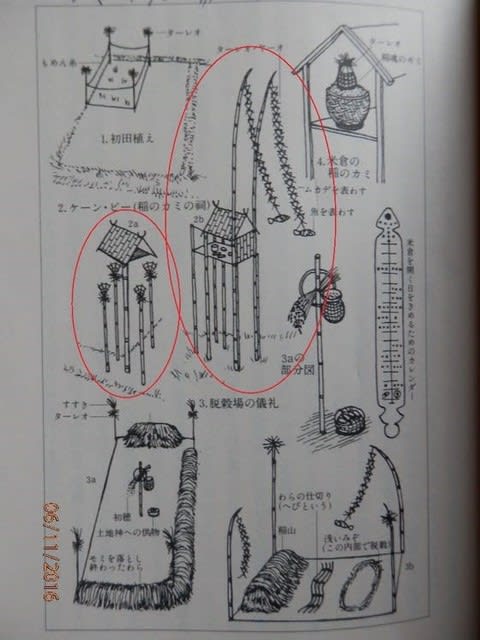

それは「岩田慶治著・日本文化のふるさと・角川選書」に、タイ・ヤーイ(シャン)族の稲作儀礼が紹介され、稲穂が成長すると稲田の端にケーン・ピーと称する小祠を建てるとの記述である。ケーン・ピーに招かれるのは、稲の守護神であり、それは女性のピーであると云う。そのケーン・ピーの周囲には、色々なターレオを掲げて悪霊の侵入を防いでいるが、幟状のそれは百足の形、魚の形をしたものである。岩田慶治氏によれば、陸棲動物の代表ムカデと水棲動物の代表魚がともに稲のピーの守護にあたっていると云う(当該ブロガーは実見経験はない)。その図を拝借して掲げておく。

これを素直に解釈していれば、陰陽道だの家門繁栄の吉祥文、更には黄道十二宮の双魚宮だのと、中世の田園地帯における日常の社会生活と、およそかけ離れた論旨にならなかった・・・のではないか、つまり魚文が多用された背景は日常の生活の中に存在したと考えられ、眼を覚まさせてもらった佐藤洋一郎編書『米と魚』に感謝したい。

<了>