昭和47年頃、南予の外泊集落の石垣積みや由良半島の段々畑の写真を見て町役場に手紙を書き資料やバスの時刻を送ってもらった。しかし、交通の便の悪さに実行にいたらなかった。正確には交通の便の悪さを理由に自分の意思の弱さが実行に至らなかったと言うべきであろう。

私は一時期、石垣を撮影のテーマにしようとした事がある。石積みや石垣は建物や構造物は支える縁の下の力持ちで主役にはなり得ないと断念した思いがある。

若かっただけにそれをテーマにするだけの発想やまとめる能力が無かったし、趣味として取り組んでいる人もいなかった。前例の無いものをテーマにするには余程しつかりした考えがないと難しい。

平野の少ない日本では斜面に敷地や田畑を得るには石垣を積み平面を得るしかなかった。

山間部の茅葺き民家にはほとんどの家で石垣が使われている。

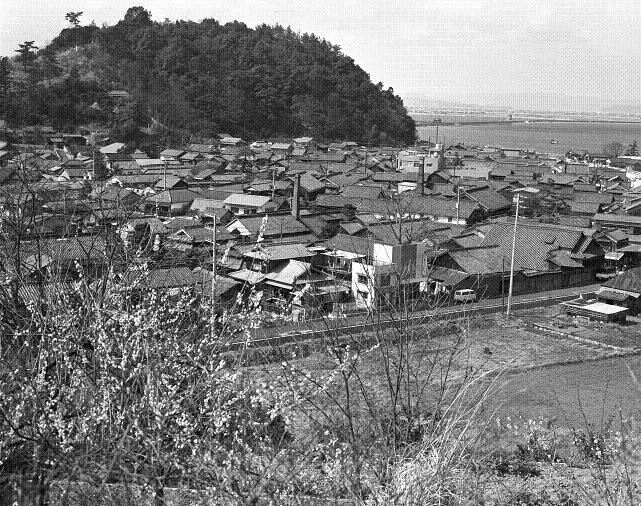

今でも山間の集落を訪れると田の真ん中に家は建っていない。家は山際の斜面に張り付くように建っている、住む土地を確保するために田を減らす事は許されなかった。人が増えれば石垣を積み棚田を一枚一枚増やしてきた。石垣には人の長い長い歴史が込められている。

石垣が使われているのは川、海辺の護岸、家の周りの防風、防護用、棚田、家の基礎、土台、城

天守閣を持つ安土城以降の城は天守閣とともに石垣が重要な存在となってきた。石垣を積み上げる事でより豪華に見せるとともに構造物を支える技術も要求される。

城の石垣については穴太(あのう)の石工が有名である。安土城建設の時から全国の築城に携わっている。穴太の石工は安濃、安納、阿武の姓として受け継がれている。

余談だが女子柔道重量級オリンピック金メダリスト阿武 教子(あんの のりこ)の先祖は石工では無かったかと一人想像する。高校生で日本チャンピオンになった時、骨太な体形はどう見ても石工の血筋に思えた。ちなみに彼女は山口県阿武郡福栄村出身

石垣には自然石を使ったのと加工した樵石がある。自然石は丸みを帯びているので孕みがでて崩落しやすい。自然石も四角い石や平たい石が安定性がある。その点、樵石は隙間なく整然と組める。

石垣も石組だけでは耐えられない。土が持つ抗力が失われると土砂崩れとともに石垣も崩落する。

土は水を含みすぎて泥になると抗力を失う。下部や石垣の脇に礫などをいれ水はけをよくしないと豪雨には耐えられない。