台風がまた来るといわれた日、

朝、春に鳴くはずのホトトギスが鳴き、夕、初夏に鳴くはずのヒグラシが鳴いた。

季節に律儀な動物たちがどうしたのでしょうか。

一日に四件納品に歩いた先日のこと。

お客様から古いこね鉢をお預かりしました。

裏に昭和21年の墨書きがあります。

蕎麦打ちをする方なのですが、縁の形状を作り直して欲しいというご依頼です。

裏の立ち上がりはこんな感じ。

刃物の跡が綺麗に付いています。道具は「セン」でしょうか?

赤いのはベンガラでも塗ってあるのではないかとのことです。

内側はこんな感じ。

やはり刃物で削ったままの仕上がりです。

白くなっているのはお客様がサンドペーパーでこすったからです。

この刃物の跡に昔の人の美意識を強く感じます。

今ならば研磨紙で磨き倒して作ってしまうところです。

刃物で仕上げるしか方法がなかったのも事実でしょうが、

よい刃物、よい砥石、よい材料、そして熟練した手がなければできない仕事です。

これに倣った方法で作り直し、漆を塗るつもりです。

もう一件伺ったお宅で、納品後雑談になり、

ふとしたきっかけでお客様が「草双紙」のコレクターであることを知りました。

私がとても興味を持ったことから、なんと二冊お譲り頂きました。

「こういうものは手に取ってみなさい」とおっしゃっていました。

浮世絵などは美術館ではガラス越しにはみることできます。

本などもたくさん出ていますが、印刷されたものでは本来の精緻さがわかりません。

頂いて手元に置いて目を近づけてみるとそのことがよくわかります。

大きさ縦が六寸、横が4寸ほどです。

上下巻になっています。

元治元年(1864年)の発行とあります。

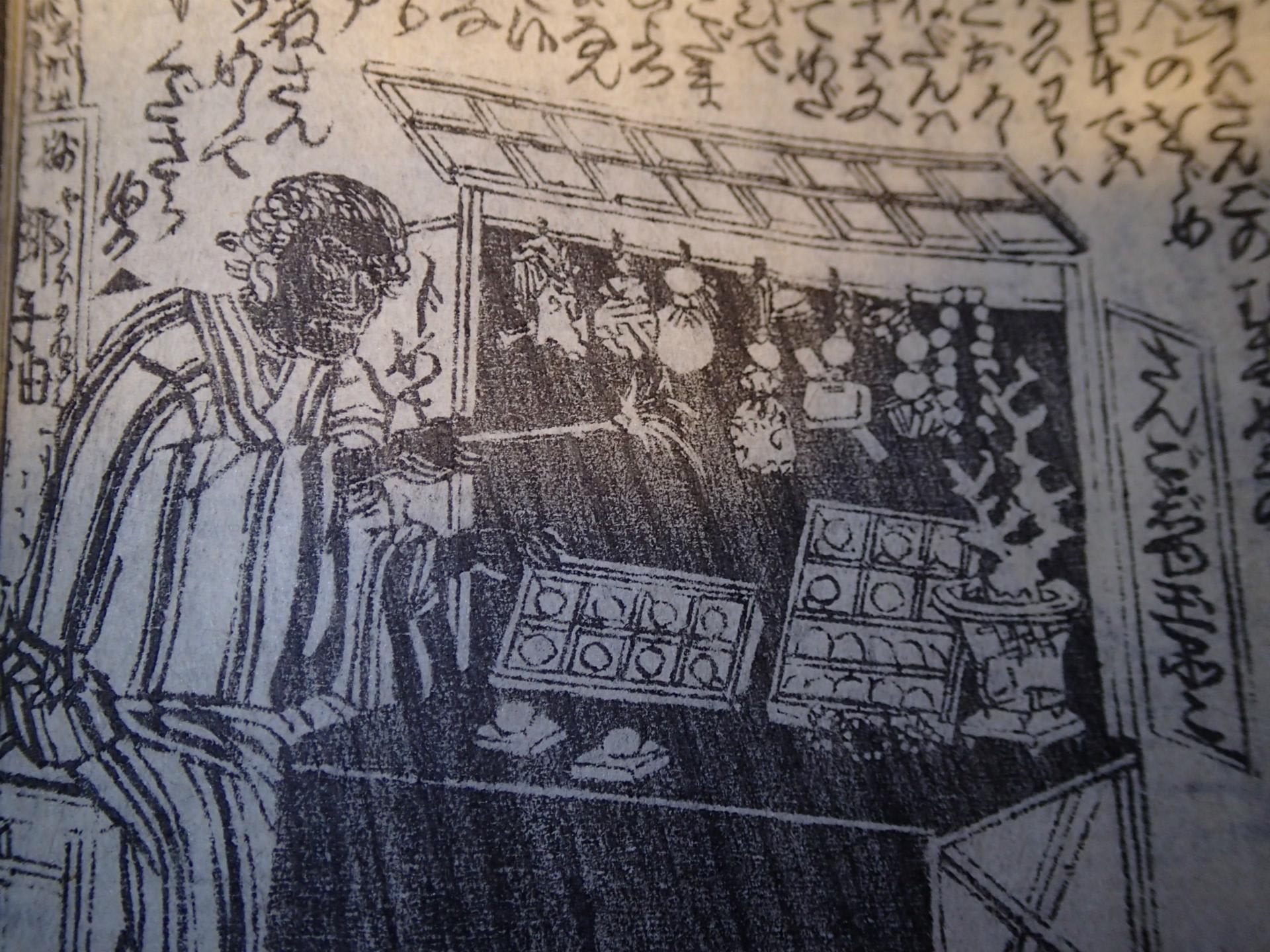

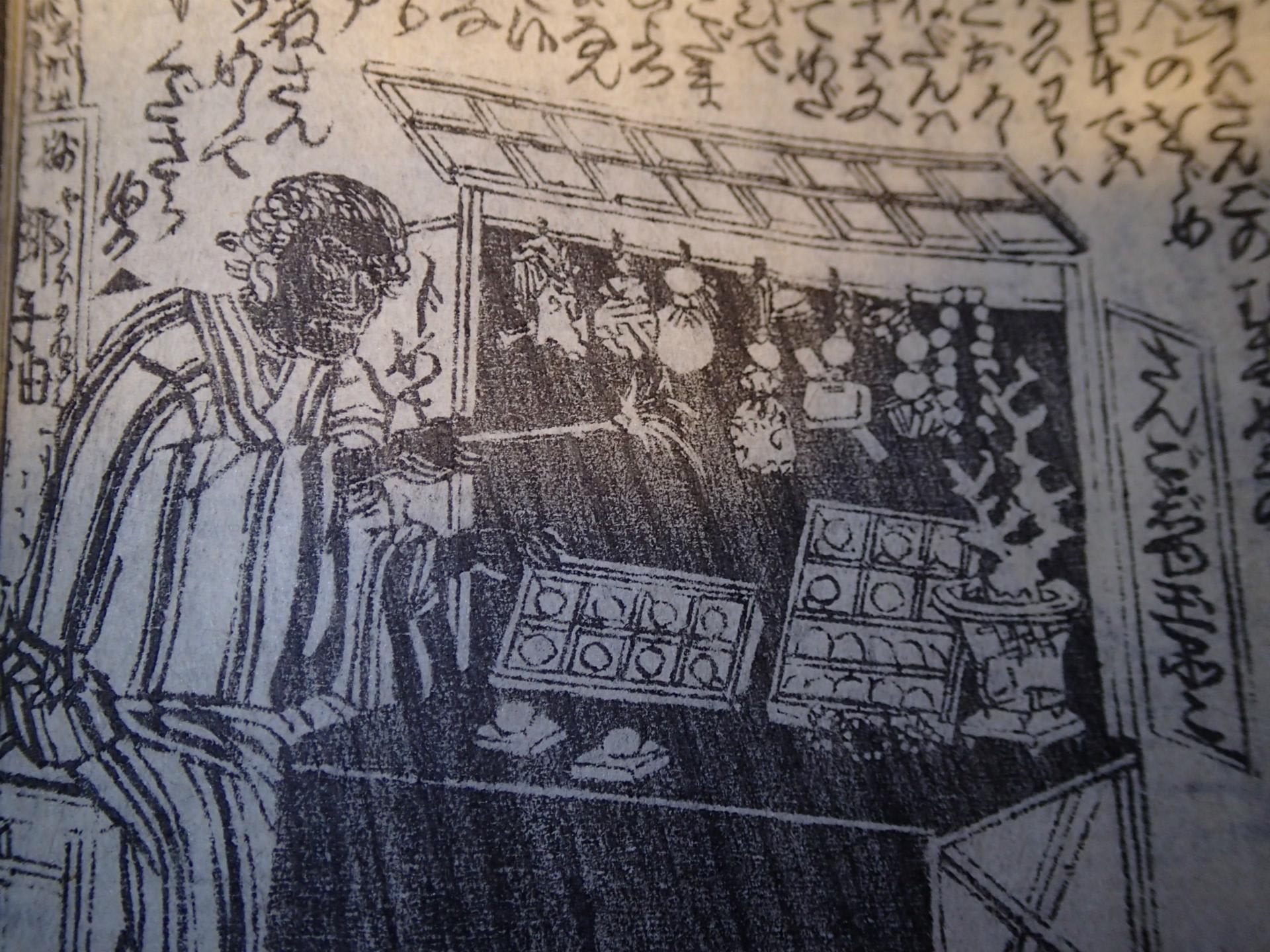

開けばこんな感じ。

私は骨董的美術的価値などの語る立場にはありません。

しかし私は木を加工する者としてこれをつぶさに見ると、いろいろな思いがあふれてきます。

最初に感じるのは、刃物の切れの冴えです。

私も版画や彫刻のまねごとをしたことがあるので、その技術的な素晴らしさにはただひたすら驚嘆します。

これは直接の木工品ではないですが木版画ですので加工された木製品の写しを見ているわけです。

なんと細密で粋な仕事なのでしょう。

やはり、よい刃物とよい砥石があり連綿と続く職人集団があったことがわかります。

色刷りの表紙です。

地と襟に透かしやエンボス加工の様な模様が押されています。

これは版に絵の具をのせずに刷ることによるできる効果のようです。

これはいわば巻頭カラーページです。

曲線的な筆の流れが完璧に表現されています。

このような曲線を版木に彫るのは難しいはず。

白地に一切汚れが無いのにも驚きます。

残念ながら私には読めないので場面の内容がわかりませんが、右下の人物はまるで幽霊のように薄い色で刷られています。

細かけりゃ偉いというのも違うのでしょうが、やはりこの細密さにはうなります。

こんな技を尽くしたような本が蕎麦二杯ほどの値段だったそうです。

一枚の版木で刷れるのは200枚ほどだそうです。

絵の具はあまりよいものではなく退色は早いそうです。

いわゆる浮世絵ほど人気はなく、安く買えるのだとか。

このような本が広く読まれた当時の日本の識字率にも驚きます。

とにかく昔の日本の職人の技には驚くばかりです。

朝、春に鳴くはずのホトトギスが鳴き、夕、初夏に鳴くはずのヒグラシが鳴いた。

季節に律儀な動物たちがどうしたのでしょうか。

一日に四件納品に歩いた先日のこと。

お客様から古いこね鉢をお預かりしました。

裏に昭和21年の墨書きがあります。

蕎麦打ちをする方なのですが、縁の形状を作り直して欲しいというご依頼です。

裏の立ち上がりはこんな感じ。

刃物の跡が綺麗に付いています。道具は「セン」でしょうか?

赤いのはベンガラでも塗ってあるのではないかとのことです。

内側はこんな感じ。

やはり刃物で削ったままの仕上がりです。

白くなっているのはお客様がサンドペーパーでこすったからです。

この刃物の跡に昔の人の美意識を強く感じます。

今ならば研磨紙で磨き倒して作ってしまうところです。

刃物で仕上げるしか方法がなかったのも事実でしょうが、

よい刃物、よい砥石、よい材料、そして熟練した手がなければできない仕事です。

これに倣った方法で作り直し、漆を塗るつもりです。

もう一件伺ったお宅で、納品後雑談になり、

ふとしたきっかけでお客様が「草双紙」のコレクターであることを知りました。

私がとても興味を持ったことから、なんと二冊お譲り頂きました。

「こういうものは手に取ってみなさい」とおっしゃっていました。

浮世絵などは美術館ではガラス越しにはみることできます。

本などもたくさん出ていますが、印刷されたものでは本来の精緻さがわかりません。

頂いて手元に置いて目を近づけてみるとそのことがよくわかります。

大きさ縦が六寸、横が4寸ほどです。

上下巻になっています。

元治元年(1864年)の発行とあります。

開けばこんな感じ。

私は骨董的美術的価値などの語る立場にはありません。

しかし私は木を加工する者としてこれをつぶさに見ると、いろいろな思いがあふれてきます。

最初に感じるのは、刃物の切れの冴えです。

私も版画や彫刻のまねごとをしたことがあるので、その技術的な素晴らしさにはただひたすら驚嘆します。

これは直接の木工品ではないですが木版画ですので加工された木製品の写しを見ているわけです。

なんと細密で粋な仕事なのでしょう。

やはり、よい刃物とよい砥石があり連綿と続く職人集団があったことがわかります。

色刷りの表紙です。

地と襟に透かしやエンボス加工の様な模様が押されています。

これは版に絵の具をのせずに刷ることによるできる効果のようです。

これはいわば巻頭カラーページです。

曲線的な筆の流れが完璧に表現されています。

このような曲線を版木に彫るのは難しいはず。

白地に一切汚れが無いのにも驚きます。

残念ながら私には読めないので場面の内容がわかりませんが、右下の人物はまるで幽霊のように薄い色で刷られています。

細かけりゃ偉いというのも違うのでしょうが、やはりこの細密さにはうなります。

こんな技を尽くしたような本が蕎麦二杯ほどの値段だったそうです。

一枚の版木で刷れるのは200枚ほどだそうです。

絵の具はあまりよいものではなく退色は早いそうです。

いわゆる浮世絵ほど人気はなく、安く買えるのだとか。

このような本が広く読まれた当時の日本の識字率にも驚きます。

とにかく昔の日本の職人の技には驚くばかりです。