2013年11月に、大彗星になると期待されながらも消滅してしまった“アイソン彗星”。

太陽最接近時刻のわずか半時間前にとらえられた紫外線画像から、

彗星が近日点通過前に、活動を停止していたようすが明らかになったんですねー

太陽に最接近して消滅した“アイソン彗星”の最期のようすを明らかにしたのは、

NASAの太陽観測衛星“SOHO”の紫外線観測です。

“SOHO”はLASCOカメラでも“アイソン彗星”をとらえていたのですが、

近日点通過時刻のおよそ1時間前に彗星が遮光板の陰に入ったので、

これ以降の彗星の姿は紫外線観測装置(SUMER)のみがとらえていました。

本来は太陽の外層大気のプラズマの流れや温度、密度を調べる装置なんですが、今回は太陽の紫外線が照らす、彗星のチリの粒子を見ていたんですねー

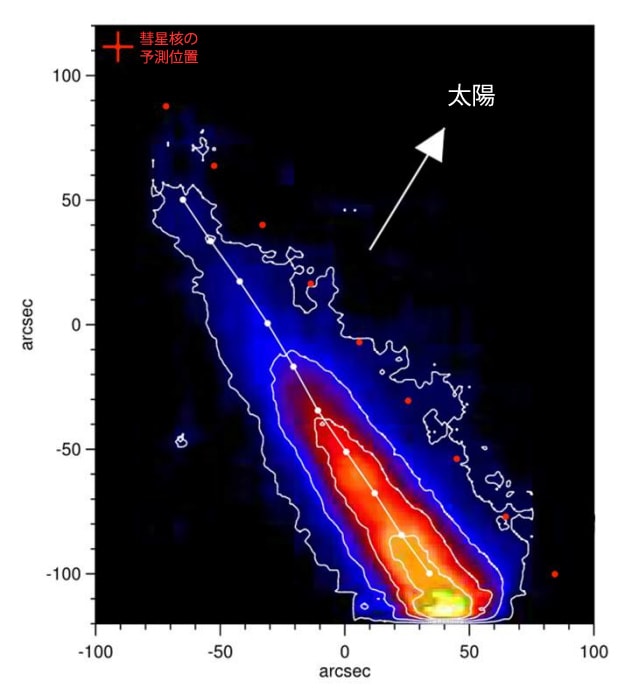

画像は、最接近時刻のおよそ30分前、11月28日17時56分から5分間にわたってとらえられた“アイソン彗星”です。

24万キロ以上に伸びた「とがった矢」のような形の尾が見えるのですが、

彗星核があるはずの位置(画像左上)には何もないんですねー

そして、18時2分以降の10分おきに取得したデータでも、

彗星からのプラズマガスを見ることはできませんでした。

今回の研究では、粒子のサイズや放出時刻、スピードを仮定したコンピュータシミュレーションを行い、

この尾の形状の再現を試みています。

その結果得られたシナリオは、

SUMERの観測時点で、彗星はすでに活動を停止していたというものでした。

シミュレーションでは、近日点通過の8.5時間前に彗星核が最期の崩壊を起こし、

アウトバーストにより1万トン以上のチリが放出されます。

尾の形状はそれが原因のようで、

その数時間後、彗星は完全に活動を停止したそうです。

太陽最接近時刻のわずか半時間前にとらえられた紫外線画像から、

彗星が近日点通過前に、活動を停止していたようすが明らかになったんですねー

|

| 遠紫外線で撮影された“アイソン彗星”の尾。 左上の赤い十字が、彗星核があったはずの位置。 |

太陽に最接近して消滅した“アイソン彗星”の最期のようすを明らかにしたのは、

NASAの太陽観測衛星“SOHO”の紫外線観測です。

“SOHO”はLASCOカメラでも“アイソン彗星”をとらえていたのですが、

近日点通過時刻のおよそ1時間前に彗星が遮光板の陰に入ったので、

これ以降の彗星の姿は紫外線観測装置(SUMER)のみがとらえていました。

本来は太陽の外層大気のプラズマの流れや温度、密度を調べる装置なんですが、今回は太陽の紫外線が照らす、彗星のチリの粒子を見ていたんですねー

画像は、最接近時刻のおよそ30分前、11月28日17時56分から5分間にわたってとらえられた“アイソン彗星”です。

24万キロ以上に伸びた「とがった矢」のような形の尾が見えるのですが、

彗星核があるはずの位置(画像左上)には何もないんですねー

そして、18時2分以降の10分おきに取得したデータでも、

彗星からのプラズマガスを見ることはできませんでした。

今回の研究では、粒子のサイズや放出時刻、スピードを仮定したコンピュータシミュレーションを行い、

この尾の形状の再現を試みています。

その結果得られたシナリオは、

SUMERの観測時点で、彗星はすでに活動を停止していたというものでした。

シミュレーションでは、近日点通過の8.5時間前に彗星核が最期の崩壊を起こし、

アウトバーストにより1万トン以上のチリが放出されます。

尾の形状はそれが原因のようで、

その数時間後、彗星は完全に活動を停止したそうです。

わたしも気になっていたので

SOHO画像をネットで一晩中(2時間おきくらい?)

確認してました

見つからないって聞いて、まさかとは思ったんですが。

けっこう早めに消滅していたんですね。