太陽活動に伴う“太陽嵐”は、大規模なものでは現代の文明に致命的な影響を与えかねない現象です。

そのような活動は過去何度も繰り返されてきたと見られていますが、過去の太陽活動を知るのは容易なことではないんですねー

今回の研究では、年代測定で重要となる“炭素14”の濃度を調査。

そこから、紀元前1万2351年からの1年間という非常に正確な年代の範囲内で、炭素14の発生量が顕著に増大した“三宅イベント(Miyake event)”があることを突き止めています。

他の角度からの調査も合わせると、紀元前1万2351年の三宅イベントは知られている中で最大の太陽嵐の痕跡と見られています。

今回の研究と校正によって得られた年代測定は精度が高く、これほど細かく年数を特定することができるという点も重要な成果と言えます。

太陽嵐が社会インフラストラクチャーに与える影響

地球に光と熱を送る太陽は、私たちに不可欠な存在と言えますが、時に文明を危機に陥れる可能性も持っているんですねー

太陽の活動は長期的には安定していますが、短期的には突発的で局所的な“太陽フレア”という激しい活動で“太陽嵐”が発生することがあり、大量の電磁波や荷電粒子(電気を帯びた粒子)を放出します。

これが地球の磁気圏に衝突すると“磁気嵐”と呼ばれる現象が発生します。

磁気嵐は、軽度なものならオーロラが見えたり、無線通信やラジオ放送に一時的な障害が生じたりする程度で済みます。

でも、大規模なものは送電線や電子機器などに過剰な電流を与え、多大な被害を発生させると考えられています。

これまで、非常に大きな影響を及ぼしたものに、1989年3月13日の太陽嵐がもたらした磁気嵐があります。

この磁気嵐は、カナダではハイドロ・ケベック電力公社の電力線網を破壊し深刻な被害をもたらし、アメリカの気象衛星の通信が止まるなど、各国の様々な社会インフラストラクチャーが影響を受けました。

詳細な記録が残る最も激しい太陽嵐は、1859年9月に発生した“キャリントンイベント(Carrington event)”と言われていて、大規模な磁気嵐が起こり、ボストンの電信局では機器のバッテリーを使わず、空気中を伝わる電気のみで営業を続けたそうです。

もし、キャリントンイベント並みの太陽嵐が現代で発生した場合、アメリカだけで数十兆円の損害に加え、送電網の復旧に数年かかると言われています。

大規模な太陽嵐はどの程度の頻度で発生しているのか

では、このような大規模な太陽嵐は、どの程度の頻度で発生しているのでしょうか?

太陽活動の本格的な観測が17世紀初頭になって始まったことや、記録の不完全さから、過去の太陽嵐を知るには別の方法が必要となります。

その方法が“炭素14”の発生量を測ることです。

炭素14は天然に存在する放射性同位体で、通常は大気中の窒素が宇宙線と反応することで生成されます。

そのため、太陽嵐が発生すると炭素14の生成量が増加することが知られています。

これは宇宙線に加え、太陽由来の荷電粒子が炭素14の生成に関与するためです。

過去の地層に含まれる有機物の破片は、その当時の炭素14の量を反映しているので、炭素14が多い時代は太陽嵐が発生した可能性があることになります。

炭素14が増加した時期は、宇宙線によって生成する他の同位体(ベリリウム10や塩素36)も増加する傾向にあり、このような増加が見られる時期を“三宅イベント”と呼びます。

このような特異な炭素14の増加は、炭素14による年代測定法“C14法(放射性炭素年代測定法)”の校正を行う研究の過程で見つかることがあります。

炭素14による年代測定が行えるのは、試料中の炭素14の濃度が試料の古さによって一定に変化するという前提が必要になります。

ただ、実際には様々な原因によってズレが生じてしまうので、これに対する補正が必要となります。

C14法は過去5万5000年間の試料に対して適用が可能で、非常に多用されている年代測定法なので、校正を行うことは重要なことと言えます。

炭素14濃度の変化を知るのに最適な試料

今回の研究では、過去25年間に渡ってヨーロッパに存在する樹木の亜化石を採取・分析を行っています。

この亜化石は、1万年以上前に生息していた樹木が部分的に化石化したもので、炭素14濃度の変化を知るのに最適な試料となっています。

樹木の亜化石は年輪が残されているので、1年単位で炭素14の濃度を分析することが可能です。

適切に分析を行えば、精度は他の分析方法を凌駕することもあります。

研究では、フランス南部に流れるデュランス川の中流域にあるドゥルーゼ川で発掘調査を実施。

これは、2020年に確定した紀元前1万1951年(13900 cal BP(※1)までのC14法の基準(IntCal20)より以前の炭素14濃度の校正を行うことが目的でした。

発掘調査では、合計172本の“ヨーロッパカラマツ”の亜化石を採取しています。

知られている中で最も大規模な太陽嵐の痕跡

研究チームは、採取した亜化石の中から保存状態の良い140本を選び出し、分析用に加工。

その後、年輪の幅で年代を並べる“年輪年代学”の作業と、それぞれの試料における炭素14の濃度を調べる作業を行っています。

その結果、111本の亜化石の年輪から約680年間の時代がカバーされ、15本分の試料の分析からは、この期間内での炭素14の濃度変化の測定に成功しました。

次に研究チームでは、重点的な分析や、宇宙線によって生成する他の同位体濃度を調べた研究(グリーンランド表彰のベリリウム10)との照らし合わせを実施。

その結果、紀元前1万2351年~紀元前1万2350年までの1年間(14300~14299 cal BP)と、紀元前1万2101~紀元前2001年までの100年間(14050~13950 cal BP)は、炭素14の生成量が平時と比べて約30%増大していることを突き止めています。

特に、紀元前1万2351年からの1年間の炭素14濃度の増加は、期間の短さから大規模な太陽嵐に由来する三宅イベントだと考えられています。

このような短期間での炭素14濃度の増加が記録されていたのは、過去1万5000年間に9回。

特に多かったのは西暦774年と西暦993年で、炭素14濃度から示唆される太陽嵐の規模は、キャリントンイベントの10倍も大きかったようです。

でも、今回見つかった紀元前1万2351年の太陽嵐は、西暦774年と西暦993年の太陽嵐の2倍、キャリントンイベントの約20倍もの規模と推定されているんですねー

これは、知られている中で最も大規模な太陽嵐の痕跡でした。

太陽活動が弱かった“マウンダー型太陽活動極小期”

一方、期間の長い紀元前1万2101年からの100年間は、太陽活動が弱かった“マウンダー型太陽活動極小期”(※2)の時期にあったことを示唆しています。

磁場の乱れは宇宙線を効果的に弾くので、それが弱まるこの時期は、地球大気に届く宇宙線の量が増大し、炭素14の生成量が増えることになります。

この時代は、地球が温暖な気候であった“ボーレン‐アレレード温暖期”でしたが、短期間だけ“オールダードライアス”と呼ばれる氷河期を挟んでいたことで知られています。

今期見つかった炭素14濃度の増大時期は、ちょうどオールダードライアスの時期と一致するので、興味深い発見となります。

ただ、マウンダー型太陽活動極小期と短期間の氷河期の関連は、はっきりと分かっていません。

なので、研究チームは太陽活動の低下だけでは、オールダートライアスを説明できないと考えています。

炭素14濃度を1年単位という非常に高い精度で決定

今回の研究では、知られている中で最大の太陽嵐の痕跡を発見することができました。

でも、これは研究の結果たまたま明らかにされた出来事なんですねー

本研究のメインは、C14法をより古い時代に精度良く適用するための校正を行うことでした。

これについて、今回の研究では2020年に策定された基準より更に500年も延長することに成功しています。

特に優れているのは、1年単位という非常に高い精度で炭素14の濃度を決定した点です。

この精度が無ければ、たった1年間の炭素14の増加で決定づけられる紀元前1万2351年の太陽嵐を発見することはできませんでした。

このこと考えると、これはとても重要な成果と言えます。

太陽嵐が発生した時期を“およそ紀元前1万2000年”のような曖昧な表現ではなく、“紀元前1万2351年からの1年間”と具体的に書くことができるのは、本研究の精度が高いおかげですね。

こちらの記事もどうぞ

そのような活動は過去何度も繰り返されてきたと見られていますが、過去の太陽活動を知るのは容易なことではないんですねー

今回の研究では、年代測定で重要となる“炭素14”の濃度を調査。

そこから、紀元前1万2351年からの1年間という非常に正確な年代の範囲内で、炭素14の発生量が顕著に増大した“三宅イベント(Miyake event)”があることを突き止めています。

他の角度からの調査も合わせると、紀元前1万2351年の三宅イベントは知られている中で最大の太陽嵐の痕跡と見られています。

今回の研究と校正によって得られた年代測定は精度が高く、これほど細かく年数を特定することができるという点も重要な成果と言えます。

この研究は、エクス=マルセイユ大学のEdouard Bardさんたちの研究チームが進めています。

|

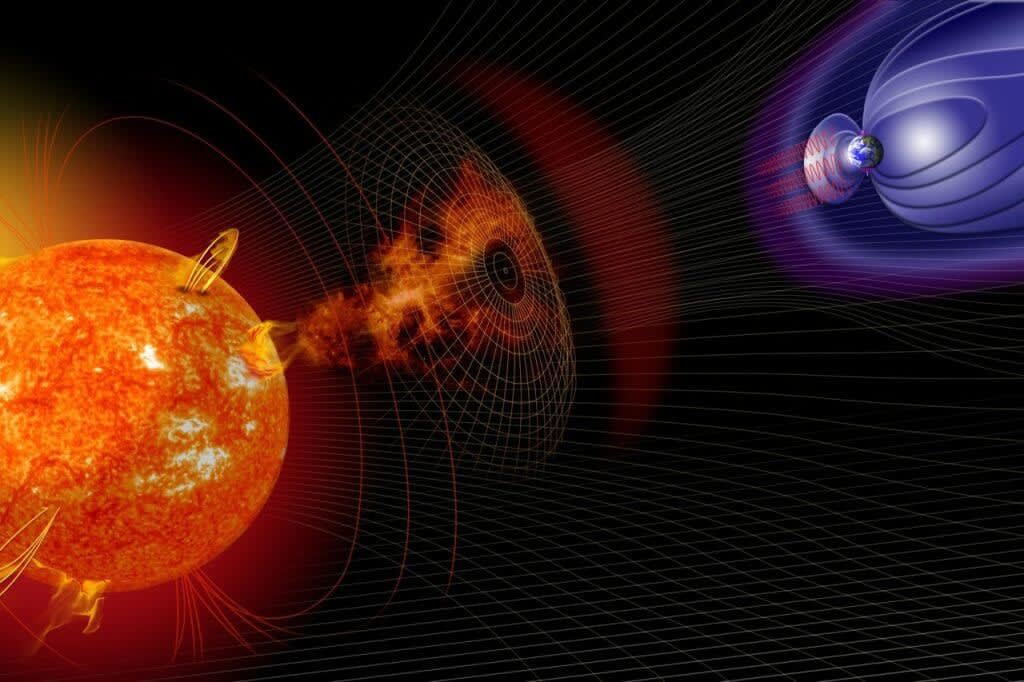

| 図1.太陽から放出される大量の荷電粒子は、地球の磁気圏と相互作用し、大規模なものは太陽嵐を引き起こす。(Credit: NASA) |

太陽嵐が社会インフラストラクチャーに与える影響

地球に光と熱を送る太陽は、私たちに不可欠な存在と言えますが、時に文明を危機に陥れる可能性も持っているんですねー

太陽の活動は長期的には安定していますが、短期的には突発的で局所的な“太陽フレア”という激しい活動で“太陽嵐”が発生することがあり、大量の電磁波や荷電粒子(電気を帯びた粒子)を放出します。

これが地球の磁気圏に衝突すると“磁気嵐”と呼ばれる現象が発生します。

磁気嵐は、軽度なものならオーロラが見えたり、無線通信やラジオ放送に一時的な障害が生じたりする程度で済みます。

でも、大規模なものは送電線や電子機器などに過剰な電流を与え、多大な被害を発生させると考えられています。

これまで、非常に大きな影響を及ぼしたものに、1989年3月13日の太陽嵐がもたらした磁気嵐があります。

この磁気嵐は、カナダではハイドロ・ケベック電力公社の電力線網を破壊し深刻な被害をもたらし、アメリカの気象衛星の通信が止まるなど、各国の様々な社会インフラストラクチャーが影響を受けました。

詳細な記録が残る最も激しい太陽嵐は、1859年9月に発生した“キャリントンイベント(Carrington event)”と言われていて、大規模な磁気嵐が起こり、ボストンの電信局では機器のバッテリーを使わず、空気中を伝わる電気のみで営業を続けたそうです。

もし、キャリントンイベント並みの太陽嵐が現代で発生した場合、アメリカだけで数十兆円の損害に加え、送電網の復旧に数年かかると言われています。

大規模な太陽嵐はどの程度の頻度で発生しているのか

では、このような大規模な太陽嵐は、どの程度の頻度で発生しているのでしょうか?

太陽活動の本格的な観測が17世紀初頭になって始まったことや、記録の不完全さから、過去の太陽嵐を知るには別の方法が必要となります。

その方法が“炭素14”の発生量を測ることです。

炭素14は天然に存在する放射性同位体で、通常は大気中の窒素が宇宙線と反応することで生成されます。

そのため、太陽嵐が発生すると炭素14の生成量が増加することが知られています。

これは宇宙線に加え、太陽由来の荷電粒子が炭素14の生成に関与するためです。

過去の地層に含まれる有機物の破片は、その当時の炭素14の量を反映しているので、炭素14が多い時代は太陽嵐が発生した可能性があることになります。

炭素14が増加した時期は、宇宙線によって生成する他の同位体(ベリリウム10や塩素36)も増加する傾向にあり、このような増加が見られる時期を“三宅イベント”と呼びます。

このような特異な炭素14の増加は、炭素14による年代測定法“C14法(放射性炭素年代測定法)”の校正を行う研究の過程で見つかることがあります。

炭素14による年代測定が行えるのは、試料中の炭素14の濃度が試料の古さによって一定に変化するという前提が必要になります。

ただ、実際には様々な原因によってズレが生じてしまうので、これに対する補正が必要となります。

C14法は過去5万5000年間の試料に対して適用が可能で、非常に多用されている年代測定法なので、校正を行うことは重要なことと言えます。

炭素14濃度の変化を知るのに最適な試料

今回の研究では、過去25年間に渡ってヨーロッパに存在する樹木の亜化石を採取・分析を行っています。

この亜化石は、1万年以上前に生息していた樹木が部分的に化石化したもので、炭素14濃度の変化を知るのに最適な試料となっています。

樹木の亜化石は年輪が残されているので、1年単位で炭素14の濃度を分析することが可能です。

適切に分析を行えば、精度は他の分析方法を凌駕することもあります。

|

| 図2.ドゥルーゼ川で発掘されたヨーロッパカラマツの亜化石。今回の研究では、この亜化石に含まれる炭素14が分析された。(Credit: Edouard Bard, et al.) |

これは、2020年に確定した紀元前1万1951年(13900 cal BP(※1)までのC14法の基準(IntCal20)より以前の炭素14濃度の校正を行うことが目的でした。

発掘調査では、合計172本の“ヨーロッパカラマツ”の亜化石を採取しています。

※1.BPは“Before Present現在より何年前)”の略。C14法では西暦1950年が基点となる。また、炭素14の濃度は様々な要因で左右されるので、それに合わせた校正が必要となる。この校正を加えたものが“cal BP(歴年代)”。cal BPで表された年数は、1950年から起算して何年前という単純計算ができる。

知られている中で最も大規模な太陽嵐の痕跡

研究チームは、採取した亜化石の中から保存状態の良い140本を選び出し、分析用に加工。

その後、年輪の幅で年代を並べる“年輪年代学”の作業と、それぞれの試料における炭素14の濃度を調べる作業を行っています。

|

| 図3.炭素14の濃度を年代別にグラフ化したもの。本来このグラフは直線的になるはずだが、約1万4300年前と約1万4000年前の2つの時期に炭素14の濃度が増加するピークがあることが分かる。(Credit: Edouard Bard, et al.) |

次に研究チームでは、重点的な分析や、宇宙線によって生成する他の同位体濃度を調べた研究(グリーンランド表彰のベリリウム10)との照らし合わせを実施。

その結果、紀元前1万2351年~紀元前1万2350年までの1年間(14300~14299 cal BP)と、紀元前1万2101~紀元前2001年までの100年間(14050~13950 cal BP)は、炭素14の生成量が平時と比べて約30%増大していることを突き止めています。

特に、紀元前1万2351年からの1年間の炭素14濃度の増加は、期間の短さから大規模な太陽嵐に由来する三宅イベントだと考えられています。

このような短期間での炭素14濃度の増加が記録されていたのは、過去1万5000年間に9回。

特に多かったのは西暦774年と西暦993年で、炭素14濃度から示唆される太陽嵐の規模は、キャリントンイベントの10倍も大きかったようです。

でも、今回見つかった紀元前1万2351年の太陽嵐は、西暦774年と西暦993年の太陽嵐の2倍、キャリントンイベントの約20倍もの規模と推定されているんですねー

これは、知られている中で最も大規模な太陽嵐の痕跡でした。

太陽活動が弱かった“マウンダー型太陽活動極小期”

一方、期間の長い紀元前1万2101年からの100年間は、太陽活動が弱かった“マウンダー型太陽活動極小期”(※2)の時期にあったことを示唆しています。

※2.太陽黒点の数が少なく、太陽フレアの活動が極端に小さい時期をマウンダー型太陽活動極小期と呼ぶ。代表的なのは1645年~1715年にかけて発生した“マウンダー極小期”。マウンダー極小期の時期に顕著な寒冷気候があったことは知られているが、同じ時期に大規模な火山活動もあったので、太陽活動と短期間の寒冷気候に関係があるのかは分かっていない。

太陽嵐の場合と異なり、この時期は太陽活動によって地球の磁場が乱れにくくなります。磁場の乱れは宇宙線を効果的に弾くので、それが弱まるこの時期は、地球大気に届く宇宙線の量が増大し、炭素14の生成量が増えることになります。

この時代は、地球が温暖な気候であった“ボーレン‐アレレード温暖期”でしたが、短期間だけ“オールダードライアス”と呼ばれる氷河期を挟んでいたことで知られています。

今期見つかった炭素14濃度の増大時期は、ちょうどオールダードライアスの時期と一致するので、興味深い発見となります。

ただ、マウンダー型太陽活動極小期と短期間の氷河期の関連は、はっきりと分かっていません。

なので、研究チームは太陽活動の低下だけでは、オールダートライアスを説明できないと考えています。

炭素14濃度を1年単位という非常に高い精度で決定

今回の研究では、知られている中で最大の太陽嵐の痕跡を発見することができました。

でも、これは研究の結果たまたま明らかにされた出来事なんですねー

本研究のメインは、C14法をより古い時代に精度良く適用するための校正を行うことでした。

これについて、今回の研究では2020年に策定された基準より更に500年も延長することに成功しています。

特に優れているのは、1年単位という非常に高い精度で炭素14の濃度を決定した点です。

この精度が無ければ、たった1年間の炭素14の増加で決定づけられる紀元前1万2351年の太陽嵐を発見することはできませんでした。

このこと考えると、これはとても重要な成果と言えます。

太陽嵐が発生した時期を“およそ紀元前1万2000年”のような曖昧な表現ではなく、“紀元前1万2351年からの1年間”と具体的に書くことができるのは、本研究の精度が高いおかげですね。

こちらの記事もどうぞ

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます