2007年1月に地球に接近し、南半球から昼間でも見える大彗星になった“マクノート彗星”。

当時の観測結果から分かったのは、扇のように広がったチリの尾に太陽風が影響を与えていたことでした。

このことは、今後の彗星の観測研究にとって重要な手掛かりになるのですが、新たな疑問も生まれています。

太陽風は太陽系初期のチリの集まり方に、どれだけの影響を与えていたのか?

このことが分かれば、チリが集まって小惑星や月、惑星を形成していった過程を知ることができるかも… 太陽の役割って謎が多いですね。

彗星の尾を調べると太陽の役割が分かってくる

彗星は、太陽系の外側にあるオールトの雲からやってくると考えられていて、約46億年前に太陽系が作られた時から残っている凍ったガスや岩石、チリを含んだ塊です。

なので、太陽系の初期の歴史についての重要な手がかりを含んでいる可能性があります。

彗星は太陽に近づくたびに熱で溶けて、放出されたチリは“ダストテイル”、気化したガスは“イオンテイル”として長く伸びた姿を見せてくれます。

このチリの振る舞いを調べることは、数十億年前にチリが集まって小惑星や月、惑星を形成していった過程を知る手掛かりになるようです。

昼間でも見えた大彗星“マクノート”

2006年8月に発見され、2007年1月に太陽に最も近づく場所“近日点”を通過した“マクノート彗星”は、南半球の空で昼間でも見える大彗星になり、この50年間で最も明るくなった彗星の1つとして知られています。

その尾は、1億6000万キロ以上にもわたって伸び、縞模様に見えるきれいな扇型の“ダストバンド”が印象的な姿でした。

これと似たような尾の広がり方を見せた彗星として“1744年の大彗星(クリンケンベルグ彗星)”が知られていて、6本の尾が扇型に広がるように見えたという記録が残っています。

“マクノート彗星”の出現は、こうした尾ができる仕組みや、詳細な構造を理解するのに一役買うと期待されることになります。

尾の縞模様にある不規則な切れ目

イギリス・ミュラード宇宙科学研究所のチームは、太陽観測衛星“STEREO”と“SOHO”がとらえた“マクノート彗星”の画像から、尾の縞模様に不規則な切れ目のようなものを見つけます。

この箇所は、ちょうど太陽の磁場や磁極が変わる境界“太陽圏電流シート”の位置に当たるように見えていました。

でも、これは研究者にとっては不思議なことでした。

それは、“イオンテイル”ならともかく、“マクノート彗星”のチリは太陽風によって吹き飛ばされるには重すぎると考えたから…

ただ、この謎を解くのは容易では無かったんですねー

“マクノート彗星”は、秒速約96キロもの速度で“STEREO”と“SOHO”の視野をせわしく動いていきます。

観測データは豊富に取れたのですが、尾の変化の全体像を見極めるには十分ではありませんでした。

それは、異なる探査機の異なるカメラ、異なる視点から撮影した画像を適切に統合解析する必要があったからです。

彗星のチリの動きに影響を与えていたのは太陽風だった

チリのサイズや物理的条件、彗星の核から放出された時期などを考慮してシミュレーションを行った結果、2週間にわたる彗星の尾の構造と進化が分かります。

尾がどのように崩壊して縞模様が見られるようになったのかが明らかになったんですねー

そして分かったのが、やはり“太陽圏電流シート”が“ダストテイル”にも影響していること。

彗星の尾が曲がっているのは、チリが帯電していて、太陽風がそのチリの動きに影響しているという強い証拠になりました。

この研究の結果は、過去に出現した彗星の尾の性質を明らかにし、今後の彗星の観測研究にとって重要な手掛かりになります。

今回の研究で、太陽風が“マクノート彗星”の尾の位置を変えたことが分かりました。

そうすると、太陽風は太陽系初期のチリの集まり方にどれだけの影響を与えたのでしょうか?

太陽系の形成や太陽系初期に、太陽はどのような役割をしていたのか? っという新たな疑問が生まれましたね。

こちらの記事もどうぞ

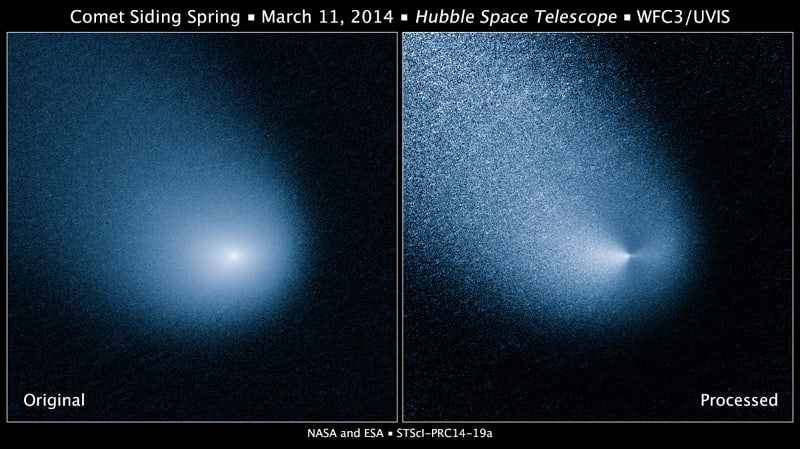

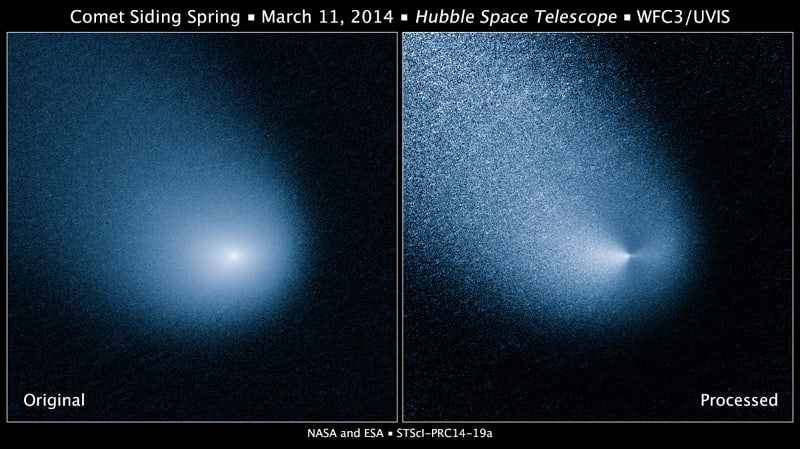

太陽から約5億キロの距離に接近! サイディング・スプリング彗星

当時の観測結果から分かったのは、扇のように広がったチリの尾に太陽風が影響を与えていたことでした。

このことは、今後の彗星の観測研究にとって重要な手掛かりになるのですが、新たな疑問も生まれています。

太陽風は太陽系初期のチリの集まり方に、どれだけの影響を与えていたのか?

このことが分かれば、チリが集まって小惑星や月、惑星を形成していった過程を知ることができるかも… 太陽の役割って謎が多いですね。

彗星の尾を調べると太陽の役割が分かってくる

彗星は、太陽系の外側にあるオールトの雲からやってくると考えられていて、約46億年前に太陽系が作られた時から残っている凍ったガスや岩石、チリを含んだ塊です。

なので、太陽系の初期の歴史についての重要な手がかりを含んでいる可能性があります。

彗星は太陽に近づくたびに熱で溶けて、放出されたチリは“ダストテイル”、気化したガスは“イオンテイル”として長く伸びた姿を見せてくれます。

このチリの振る舞いを調べることは、数十億年前にチリが集まって小惑星や月、惑星を形成していった過程を知る手掛かりになるようです。

昼間でも見えた大彗星“マクノート”

2006年8月に発見され、2007年1月に太陽に最も近づく場所“近日点”を通過した“マクノート彗星”は、南半球の空で昼間でも見える大彗星になり、この50年間で最も明るくなった彗星の1つとして知られています。

その尾は、1億6000万キロ以上にもわたって伸び、縞模様に見えるきれいな扇型の“ダストバンド”が印象的な姿でした。

|

| 2007年1月に地球に接近して大きな尾を見せた“マクノート彗星” |

|

| “1744年の大彗星(クリンケンベルグ彗星)” 1744年3月9日の日の出前に描かれた。 |

尾の縞模様にある不規則な切れ目

イギリス・ミュラード宇宙科学研究所のチームは、太陽観測衛星“STEREO”と“SOHO”がとらえた“マクノート彗星”の画像から、尾の縞模様に不規則な切れ目のようなものを見つけます。

この箇所は、ちょうど太陽の磁場や磁極が変わる境界“太陽圏電流シート”の位置に当たるように見えていました。

でも、これは研究者にとっては不思議なことでした。

それは、“イオンテイル”ならともかく、“マクノート彗星”のチリは太陽風によって吹き飛ばされるには重すぎると考えたから…

ただ、この謎を解くのは容易では無かったんですねー

“マクノート彗星”は、秒速約96キロもの速度で“STEREO”と“SOHO”の視野をせわしく動いていきます。

観測データは豊富に取れたのですが、尾の変化の全体像を見極めるには十分ではありませんでした。

それは、異なる探査機の異なるカメラ、異なる視点から撮影した画像を適切に統合解析する必要があったからです。

彗星のチリの動きに影響を与えていたのは太陽風だった

チリのサイズや物理的条件、彗星の核から放出された時期などを考慮してシミュレーションを行った結果、2週間にわたる彗星の尾の構造と進化が分かります。

尾がどのように崩壊して縞模様が見られるようになったのかが明らかになったんですねー

そして分かったのが、やはり“太陽圏電流シート”が“ダストテイル”にも影響していること。

彗星の尾が曲がっているのは、チリが帯電していて、太陽風がそのチリの動きに影響しているという強い証拠になりました。

この研究の結果は、過去に出現した彗星の尾の性質を明らかにし、今後の彗星の観測研究にとって重要な手掛かりになります。

今回の研究で、太陽風が“マクノート彗星”の尾の位置を変えたことが分かりました。

そうすると、太陽風は太陽系初期のチリの集まり方にどれだけの影響を与えたのでしょうか?

太陽系の形成や太陽系初期に、太陽はどのような役割をしていたのか? っという新たな疑問が生まれましたね。

こちらの記事もどうぞ

太陽から約5億キロの距離に接近! サイディング・スプリング彗星

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます