太陽系に最も近い恒星“プロキシマ・ケンタウリ”の周りを回る系外惑星が発見されました。

地球よりやや大きい岩石惑星とみられ、約11日周期で“プロキシマ・ケンタウリ”を公転。

さらに、生命が存在できる領域“ハビタブルゾーン”内に位置しているようです。

どうやって見つけたのか

“プロキシマ・ケンタウリ”は、私たちの地球から4.2光年の距離に位置する赤色矮星で、

太陽系から最も近い恒星(11等級)になります。

ケンタウルス座に位置していて、

0等級の“リギル・ケンタウルスA”、1等級の“リギル・ケンタウルスB”と共に、

三重星の連星系を構成しています。

“リギル・ケンタウルスA”と“リギル・ケンタウルスB”からは0.2光年離れている。

2013年のこと、

この“プロキシマ・ケンタウリ”の周囲を公転する系外惑星を検出…

には至らなかったのですが、存在が示唆されることになります。

そこで今年の前半に、

ヨーロッパ南天天文台のチリ・ラシーヤ観測所をはじめ世界中の望遠鏡を用いた、

“Pale Red Dot(微かな赤い点)”と呼ばれる同時観測キャンペーンが実施。

このキャンペーンのネーミングは、

1980年に探査機“ボイジャー1号”が60億キロ彼方から撮影した地球が、

“Pale Blue dot”と呼ばれたことからきています。

今回は赤色矮星なので“Pale Red Dot”となりました。

そして、“Pale Red Dot”キャンペーンで得られたデータと、

以前の観測結果を合わせています。

すると“プロキシマ・ケンタウリ”が11.2日の周期で、

地球に対して時速5キロで近づいたり遠ざかったりする動きが検出されます。

この動きは“プロキシマ・ケンタウリ”の周りを公転する惑星の重力によって、

星がふらつく様子をとらえたものと考えることができます。

“ドップラー・シフト法”と呼ばれるこの手法により多数の系外惑星が見つかっている。

その後、観測結果が確かに惑星の存在によるものだと確かめられ、

“プロキシマ・ケンタウリ”に地球の1.3倍の質量を持つ惑星が存在することが、

明らかになるんですねー

どんな惑星なのか

惑星“プロキシマb”は、

中心星“プロキシマ・ケンタウリ”から約700万キロの距離に位置しています。

この距離は太陽から水星までの12%…

中心星が太陽だと近すぎて灼熱の惑星になってしまうのですが、

赤色矮星の“プロキシマ・ケンタウリ”は太陽よりもはるかに暗い星なんですねー

熱エネルギー放射量も少なくなるので“プロキシマb”はそれほど暑くならず、

“プロキシマ・ケンタウリ”のハビタブルゾーンに位置しているようです。

ハビタブルゾーンとは恒星からの距離が程良く惑星表面に液体の水が存在できる領域。

生命が存在できる範囲。

気になるのは大気があるかどうかですが、それはまだ分かっていません。

ただ“プロキシマ・ケンタウリ”は活発なので、

“プロキシマb”は地球の400倍もの紫外線やX線フレアの影響を受けている可能性があり、

大気は剥ぎ取られた後なのかもしれません。

いずれにせよハビタブルゾーンにあっても過酷な環境のようですが、

大気の存在については実際のところ系外惑星が、いつどのように形成されたかによるようです。

“プロキシマb”が恒星“プロキシマ・ケンタウリ”よりもっと遠くで生まれて、

水がある状態でだんだんと近づいてきたのか、それとも、もっとそばで生まれたのか?

前者なら酸素がある確率は高くなるようです。

確認する方法は?

水はある。大気ももしかしたらある… っとなれば行って確かめるしかない!

という気持ちになりますね。

今その位置に一番近いと言われているのが“ブレークスルー・スターショット”です。

この計画の目的は、携帯電話ほどの大きさの、光を推進力とするミニ宇宙船の船団を、

地球から4.37光年(約41兆キロ)の距離にあるアルファ・ケンタウリに送り込むこと。

“プロキシマ・ケンタウリ”の寿命は数兆年で、太陽の寿命の残りよりも千倍近く長いんですねー

その周辺のハビタブルな岩石惑星は、

今から50億年後に太陽が死んだのち、人類が移住を目指す先として自然な候補と言えます。

今年の4月に鳴り物入りで立ちあがった“ブレークスルー・スターショット”は、

ロシア富豪のベンチャー投資家ユーリ・ミルナー氏と、

英宇宙物理学者のスティーブン・ホーキング博士が立ち上げたプロジェクト。

約100億円を投じ、星間飛行の実現を目指しています。

20年で4.37光年先の星系を探査するスターショット計画って何?

ただ、恒星から恒星までの距離は非常に長いので、

恒星間航行を実現するには、

どのような形でも光速の数分の1程度まで宇宙船を加速する必要があります。

プロジェクトチームが考えているのは、

光速の約20%に相当する秒速6万キロの猛スピードで宇宙空間を進む、

超軽量の無人宇宙探査機の投入です。

“プロキシマ・ケンタウリ”まで普通に飛んだら、

人類最速の“ボイジャー”でも7万年ぐらいかかってしまいますが、

これだと約20年で到達してしまいます。

今回“プロキシマ・ケンタウリ”を回る居住可能かもしれない惑星が見つかったので、

宇宙船は“プロキシマb”の横を、猛スピードで通過しながらスナップ写真を撮影し、

地球に送信することになるのかもしれません。

ただ写真のデータを光速より速く送ることはできないので、

私たちが目にするまでに4年以上かかることになります。

こちらの記事もどうぞ ⇒ 太陽の双子に、太陽のような低温大気層を発見

地球よりやや大きい岩石惑星とみられ、約11日周期で“プロキシマ・ケンタウリ”を公転。

さらに、生命が存在できる領域“ハビタブルゾーン”内に位置しているようです。

|

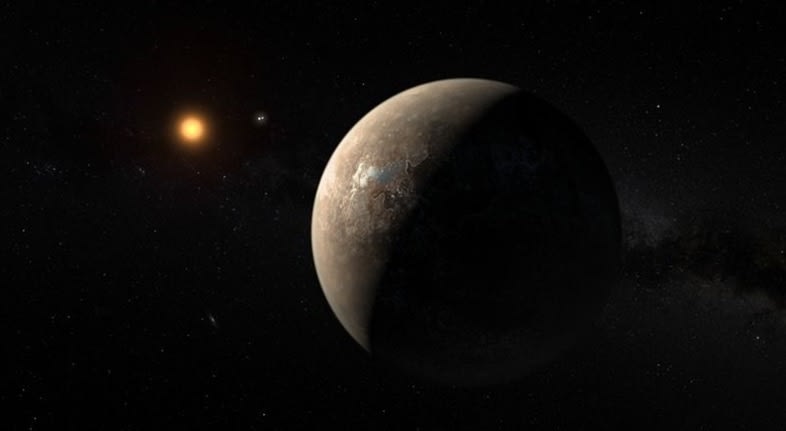

| 太陽系から最も近い恒星プロキシマ・ケンタウリを周回する、 惑星プロキシマb(イメージ図)。 |

どうやって見つけたのか

“プロキシマ・ケンタウリ”は、私たちの地球から4.2光年の距離に位置する赤色矮星で、

太陽系から最も近い恒星(11等級)になります。

ケンタウルス座に位置していて、

0等級の“リギル・ケンタウルスA”、1等級の“リギル・ケンタウルスB”と共に、

三重星の連星系を構成しています。

“リギル・ケンタウルスA”と“リギル・ケンタウルスB”からは0.2光年離れている。

2013年のこと、

この“プロキシマ・ケンタウリ”の周囲を公転する系外惑星を検出…

には至らなかったのですが、存在が示唆されることになります。

そこで今年の前半に、

ヨーロッパ南天天文台のチリ・ラシーヤ観測所をはじめ世界中の望遠鏡を用いた、

“Pale Red Dot(微かな赤い点)”と呼ばれる同時観測キャンペーンが実施。

このキャンペーンのネーミングは、

1980年に探査機“ボイジャー1号”が60億キロ彼方から撮影した地球が、

“Pale Blue dot”と呼ばれたことからきています。

今回は赤色矮星なので“Pale Red Dot”となりました。

そして、“Pale Red Dot”キャンペーンで得られたデータと、

以前の観測結果を合わせています。

すると“プロキシマ・ケンタウリ”が11.2日の周期で、

地球に対して時速5キロで近づいたり遠ざかったりする動きが検出されます。

この動きは“プロキシマ・ケンタウリ”の周りを公転する惑星の重力によって、

星がふらつく様子をとらえたものと考えることができます。

“ドップラー・シフト法”と呼ばれるこの手法により多数の系外惑星が見つかっている。

その後、観測結果が確かに惑星の存在によるものだと確かめられ、

“プロキシマ・ケンタウリ”に地球の1.3倍の質量を持つ惑星が存在することが、

明らかになるんですねー

|

| プロキシマbから見たプロキシマ・ケンタウリ(イメージ図)。 太陽が死滅する50億年後にここに向かっているのかも… |

どんな惑星なのか

惑星“プロキシマb”は、

中心星“プロキシマ・ケンタウリ”から約700万キロの距離に位置しています。

この距離は太陽から水星までの12%…

中心星が太陽だと近すぎて灼熱の惑星になってしまうのですが、

赤色矮星の“プロキシマ・ケンタウリ”は太陽よりもはるかに暗い星なんですねー

熱エネルギー放射量も少なくなるので“プロキシマb”はそれほど暑くならず、

“プロキシマ・ケンタウリ”のハビタブルゾーンに位置しているようです。

ハビタブルゾーンとは恒星からの距離が程良く惑星表面に液体の水が存在できる領域。

生命が存在できる範囲。

気になるのは大気があるかどうかですが、それはまだ分かっていません。

ただ“プロキシマ・ケンタウリ”は活発なので、

“プロキシマb”は地球の400倍もの紫外線やX線フレアの影響を受けている可能性があり、

大気は剥ぎ取られた後なのかもしれません。

いずれにせよハビタブルゾーンにあっても過酷な環境のようですが、

大気の存在については実際のところ系外惑星が、いつどのように形成されたかによるようです。

“プロキシマb”が恒星“プロキシマ・ケンタウリ”よりもっと遠くで生まれて、

水がある状態でだんだんと近づいてきたのか、それとも、もっとそばで生まれたのか?

前者なら酸素がある確率は高くなるようです。

確認する方法は?

水はある。大気ももしかしたらある… っとなれば行って確かめるしかない!

という気持ちになりますね。

今その位置に一番近いと言われているのが“ブレークスルー・スターショット”です。

この計画の目的は、携帯電話ほどの大きさの、光を推進力とするミニ宇宙船の船団を、

地球から4.37光年(約41兆キロ)の距離にあるアルファ・ケンタウリに送り込むこと。

“プロキシマ・ケンタウリ”の寿命は数兆年で、太陽の寿命の残りよりも千倍近く長いんですねー

その周辺のハビタブルな岩石惑星は、

今から50億年後に太陽が死んだのち、人類が移住を目指す先として自然な候補と言えます。

|

| ブレークスルー・スターショットのイメージ図 |

今年の4月に鳴り物入りで立ちあがった“ブレークスルー・スターショット”は、

ロシア富豪のベンチャー投資家ユーリ・ミルナー氏と、

英宇宙物理学者のスティーブン・ホーキング博士が立ち上げたプロジェクト。

約100億円を投じ、星間飛行の実現を目指しています。

20年で4.37光年先の星系を探査するスターショット計画って何?

ただ、恒星から恒星までの距離は非常に長いので、

恒星間航行を実現するには、

どのような形でも光速の数分の1程度まで宇宙船を加速する必要があります。

プロジェクトチームが考えているのは、

光速の約20%に相当する秒速6万キロの猛スピードで宇宙空間を進む、

超軽量の無人宇宙探査機の投入です。

“プロキシマ・ケンタウリ”まで普通に飛んだら、

人類最速の“ボイジャー”でも7万年ぐらいかかってしまいますが、

これだと約20年で到達してしまいます。

今回“プロキシマ・ケンタウリ”を回る居住可能かもしれない惑星が見つかったので、

宇宙船は“プロキシマb”の横を、猛スピードで通過しながらスナップ写真を撮影し、

地球に送信することになるのかもしれません。

ただ写真のデータを光速より速く送ることはできないので、

私たちが目にするまでに4年以上かかることになります。

こちらの記事もどうぞ ⇒ 太陽の双子に、太陽のような低温大気層を発見

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます