わし座の大質量星形成領域の年周視差の計測から、この領域までの距離が精密に測定できました。

さらに、双方向に噴き出すアウトフローが検出され、この場所に原始星が存在していることが確認されたんですねー

この成果は、電波望遠鏡ネットワーク“VERA”を使うことで実現できたこと。

“VERA”は、遠く離れた複数の電波望遠鏡で同時観測を行うことで、口径の大きい電波望遠鏡を使うのと同様の性能を得ることができます。

なので、天体の距離と運動を高精度に測定することができたようです。

大質量星が形成されている領域を調べる

わし座に位置する大質量星の形成領域“シャープレス76E”では、これまでに行われた干渉計観測により、3ミリ波長帯の電波を放射するチリが集まった領域が確認されていました。

このチリの領域は原始星の候補として注目されていたのですが、まだ確証は得られていません。

この問題の解決に必要なのは、天体までの距離を精密に測定し、空間的な広がりや運動を決定することでした。

遠く離れた電波望遠鏡で同時観測を行う

今回、ナイジェリア大学および日本の国立天文台の研究チームが観測に用いたのは、国立天文台の電波望遠鏡ネットワーク“VERA”。

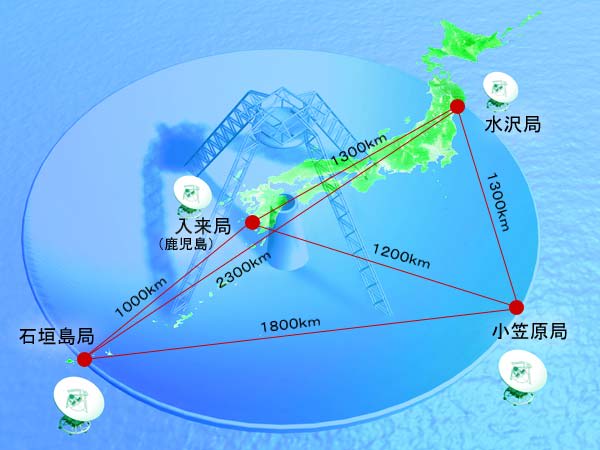

国立天文台では口径20メートルのパラボラアンテナを、水沢局(岩手県)、入来局(鹿児島県)、小笠原局(東京都小笠原)、石垣島局(沖縄県)の4局に設置しています。

遠く離れた電波望遠鏡で同時観測を行うことで、口径の大きい電波望遠鏡を使うのと同様の性能が得られます。

なので、天体の距離と運動を高精度に測定することができるんですねー

これら4つのパラボラアンテナの特徴は、同時に2つの天体を観測できる2ビーム電波望遠鏡であること。

ひとつの受信機の視野を観測天体に、もうひとつの受信機の視野を観測天体の近くにある参照天体に向けて、同時に観測することによって大気揺らぎを補正し、天体の位置決定精度を向上させています。この観測手法を相対VLBIと呼びます。

VERAプロジェクトは、相対VLBIの手法を用いて、銀河系の3次元精密立体マップを作成する、国立天文台の電波観測プロジェクのこと。

プロジェクトでは、相対VLBIと地球の公転による年周視差の測定を合わせて、より精密な電波源の位置及び運動を観測しています。

原始星に見られる特徴的なガス噴出現象の発見

研究チームは“VERA”を用いて、2010年12月から2012年6月にかけて“シャープレス76E”からの“水メーザー”を7回観測。

“水メーザー”は水分子で増幅されたマイクロ波放射。

そして、年周視差の計測から得られたのは、“シャープレス76E”までの距離が約6260光年だということ。

これまでは距離の見積もりには40~60%も誤差があったのですが、今回の計測では誤差を5%まで小さくしています。

また、固有運動の計測を通じて分かったのが、“シャープレス76E”に含まれる2つのチリ領域“MM1”と“MM2”それぞれに付随する“水メーザー”が、双方向に噴き出すアウトフローを示していること。

星形成領域におけるアウトフローは、原始星で特徴的にみられるガスの噴出現象なので、“MM1”と“MM2”が独立した原始星であることを示す観測結果になりました。

さらに、精密に距離を測定できたので、赤外線波長のデータを星の進化モデルと照らし合わせられるようになります。

結果、“MM1”の方が“MM2”より若い原始星のようです。

こちらの記事もどうぞ

大質量星形成領域でジェット駆動のバウショックを観測

さらに、双方向に噴き出すアウトフローが検出され、この場所に原始星が存在していることが確認されたんですねー

この成果は、電波望遠鏡ネットワーク“VERA”を使うことで実現できたこと。

“VERA”は、遠く離れた複数の電波望遠鏡で同時観測を行うことで、口径の大きい電波望遠鏡を使うのと同様の性能を得ることができます。

なので、天体の距離と運動を高精度に測定することができたようです。

大質量星が形成されている領域を調べる

わし座に位置する大質量星の形成領域“シャープレス76E”では、これまでに行われた干渉計観測により、3ミリ波長帯の電波を放射するチリが集まった領域が確認されていました。

このチリの領域は原始星の候補として注目されていたのですが、まだ確証は得られていません。

この問題の解決に必要なのは、天体までの距離を精密に測定し、空間的な広がりや運動を決定することでした。

|

| 大質量星形成領域“シャープレス76E”の中間赤外線3色合成画像。 中心の十字印が今回観測された“水メーザー”の位置に相当する。 |

遠く離れた電波望遠鏡で同時観測を行う

今回、ナイジェリア大学および日本の国立天文台の研究チームが観測に用いたのは、国立天文台の電波望遠鏡ネットワーク“VERA”。

国立天文台では口径20メートルのパラボラアンテナを、水沢局(岩手県)、入来局(鹿児島県)、小笠原局(東京都小笠原)、石垣島局(沖縄県)の4局に設置しています。

|

| VERAの観測アレイと観測局 |

なので、天体の距離と運動を高精度に測定することができるんですねー

これら4つのパラボラアンテナの特徴は、同時に2つの天体を観測できる2ビーム電波望遠鏡であること。

ひとつの受信機の視野を観測天体に、もうひとつの受信機の視野を観測天体の近くにある参照天体に向けて、同時に観測することによって大気揺らぎを補正し、天体の位置決定精度を向上させています。この観測手法を相対VLBIと呼びます。

VERAプロジェクトは、相対VLBIの手法を用いて、銀河系の3次元精密立体マップを作成する、国立天文台の電波観測プロジェクのこと。

プロジェクトでは、相対VLBIと地球の公転による年周視差の測定を合わせて、より精密な電波源の位置及び運動を観測しています。

原始星に見られる特徴的なガス噴出現象の発見

研究チームは“VERA”を用いて、2010年12月から2012年6月にかけて“シャープレス76E”からの“水メーザー”を7回観測。

“水メーザー”は水分子で増幅されたマイクロ波放射。

そして、年周視差の計測から得られたのは、“シャープレス76E”までの距離が約6260光年だということ。

これまでは距離の見積もりには40~60%も誤差があったのですが、今回の計測では誤差を5%まで小さくしています。

また、固有運動の計測を通じて分かったのが、“シャープレス76E”に含まれる2つのチリ領域“MM1”と“MM2”それぞれに付随する“水メーザー”が、双方向に噴き出すアウトフローを示していること。

星形成領域におけるアウトフローは、原始星で特徴的にみられるガスの噴出現象なので、“MM1”と“MM2”が独立した原始星であることを示す観測結果になりました。

|

| “シャープレス76E”に対する“VERA”の“水メーザー”観測結果。 (上左)天球面上における水メーザーの位置変化、(上右)東西・南北方向それぞれに対する年周視差の時間変化。 (下)“シャープレス76E”内にあるチリ領域の固有運動。色付きの点が各“水メーザー”成分を表し、 色の違いは視線速度に相当する(青色が観測者に向かってくる方向)。 矢印は検出された固有運動の向きと大きさを表す。 |

結果、“MM1”の方が“MM2”より若い原始星のようです。

こちらの記事もどうぞ

大質量星形成領域でジェット駆動のバウショックを観測