今回は宇宙が誕生してからわずか15億年後のおはなし。

アルマ望遠鏡による観測で明らかになったのは、この時代に既に回転運動をする円盤銀河が存在していたこと。

直接観測で見つかる遠方銀河はきわめて明るいものに限られてしまいます。

今回、銀河を見つけたのは、より遠くのクエーサーの吸収線を使った間接的な手法。

この手法だと見つかる銀河のタイプに偏りが生まれないようです。

円盤銀河が出来るまで

現在の宇宙に存在する銀河は、約138億年前に宇宙がビッグバンで誕生してから数億年ほどたったころに、ダークマターの濃い部分が自らの重力で集まって塊を作り、これを構造の種として生まれたと考えられています。

有力なシナリオでは、ダークマターと水素やヘリウムなどの普通の物質からなる小さめな塊同士が、合体を繰り返して銀河サイズへと成長したことになっています。

ただ、塊に含まれるガスは、合体のたびに衝突して激しく加熱されることになります。

なので、こうして成長した“銀河のもと”の塊には、秩序だった回転運動などは無かったと考えられています。

この“銀河のもと”が、長い時間をかけて塊が冷えて平たくつぶれ秩序だった回転運動を持つ円盤へと変われば、私たちがいる天の川銀河のような円盤銀河が出来上がるわけです。

典型的なモデルでは、銀河サイズの塊が冷えて円盤銀河になるまでにかかる時間は60億年ほど。

でも、もっとずっと速く円盤銀河ができるという理論もあり、銀河の形成プロセスについては未だ不明な点が多くあります。

“クエーサー”の光の吸収線から分かったこと

2017年、ドイツ・マックスプランク天文学研究所のチームが見つけたのは、きわめて遠い距離にある明るい天体“クエーサー”の光に吸収線が生じていることでした。

そして分かってきたのは、“クエーサー”の手前には銀河があり、この銀河のハローを通ることで“クエーサー”の光に吸収線が生じていることでした。

研究チームでは、このような例を2つ発見。

この時見つかった銀河の一つ“DLA0817g”について、アルマ望遠鏡で詳細な観測を実施しています。

すると、“DLA0817g”は太陽の約720億倍もの質量を持つ分子ガスを含む円盤銀河で、銀河の回転速度は秒速272キロに達することが分かります。

天の川銀河は質量が約2000億太陽質量で、回転速度が秒速約220キロ。

なので、“DLA0817g”は天の川銀河と比べてもさほど見劣りのしない、一人前の円盤銀河のように見えていました。

ビッグバンからわずか15億年後の宇宙に存在する円盤銀河

ただ、“DLA0817g”が位置するのは、地球から123億9000万光年も離れたきわめて遠い場所。

今まで見つかっている回転円盤銀河の中では最も遠くにありました。

言い換えれば、ビッグバンからわずか15億年しか経っていない時代の宇宙に、既に天の川銀河と同じような回転運動をする整った円盤銀河が存在することになります。

これほど早い時代に円盤銀河が存在するという事実は、これまでの銀河形成の理論では説明することが難しいんですねー

これまでの観測でも、ガスを豊富に含む若い円盤銀河が回転していることを示す手掛かりは得られていません。

今回、宇宙誕生後15億年に満たない時代の銀河が、確かに回転しているというはっきりとした証拠を得られたのは、アルマ望遠鏡による高解像度の観測のおかげでした。

この銀河を研究チームでは“ヴォルフェ円盤”と呼んでいます。

研究チームが考えているのは、“ヴォルフェ円盤”は冷たいガスが安定的に供給されることで、内部の運動が乱雑になることなく成長してきたということ。

でも、秩序だった回転を保ちながら、どのようにしてこれほどの質量を持つ円盤に成長してきたのかは、謎のままなんですねー

さらに、アメリカ国立電波天文台カール・ジャンスキー超大型干渉電波望遠鏡群“VLA”とハッブル宇宙望遠鏡による観測からは、“ヴォルフェ円盤”の星形成率が天の川銀河の約10倍も高いことも分かっています。

それは、たくさんの遠方銀河(古い時代の銀河)の性質を詳しく調べることです。

なので、遠方銀河の光を直接とらえる観測がこれまでに数多く行われてきました。

でも、直接観測で見つかる遠方銀河は、きわめて明るいものに限られてしまいます。

つまり、この方法だと非常に明るいごく一部の特殊な銀河ばかりを、ピックアップしてしまう可能性があります。

一方、今回のように、より遠くのクエーサーの吸収線を使って間接的に銀河を探すという方法なら、見つかる銀河のタイプには偏りが生まれないはず。

そう、初期宇宙に存在する“ごく普通の銀河”を発見できる可能性が高いんですねー

そこで期待できるのが、いまだ分かっていないことが多い銀河形成の歴史を解き明かす上で、この手法が大いに役立つこと。

整った回転を持つ銀河は、これまで私たちが考えていたよりも珍しいものではなく、初期宇宙にももっとたくさん潜んでいるのかもしれませんね。

こちらの記事もどうぞ

これまでの銀河形成や銀河進化の理論では全く予想されていなかった… 初期宇宙に巨大星形成銀河を多数発見!

アルマ望遠鏡による観測で明らかになったのは、この時代に既に回転運動をする円盤銀河が存在していたこと。

直接観測で見つかる遠方銀河はきわめて明るいものに限られてしまいます。

今回、銀河を見つけたのは、より遠くのクエーサーの吸収線を使った間接的な手法。

この手法だと見つかる銀河のタイプに偏りが生まれないようです。

円盤銀河が出来るまで

現在の宇宙に存在する銀河は、約138億年前に宇宙がビッグバンで誕生してから数億年ほどたったころに、ダークマターの濃い部分が自らの重力で集まって塊を作り、これを構造の種として生まれたと考えられています。

有力なシナリオでは、ダークマターと水素やヘリウムなどの普通の物質からなる小さめな塊同士が、合体を繰り返して銀河サイズへと成長したことになっています。

ただ、塊に含まれるガスは、合体のたびに衝突して激しく加熱されることになります。

なので、こうして成長した“銀河のもと”の塊には、秩序だった回転運動などは無かったと考えられています。

この“銀河のもと”が、長い時間をかけて塊が冷えて平たくつぶれ秩序だった回転運動を持つ円盤へと変われば、私たちがいる天の川銀河のような円盤銀河が出来上がるわけです。

典型的なモデルでは、銀河サイズの塊が冷えて円盤銀河になるまでにかかる時間は60億年ほど。

でも、もっとずっと速く円盤銀河ができるという理論もあり、銀河の形成プロセスについては未だ不明な点が多くあります。

“クエーサー”の光の吸収線から分かったこと

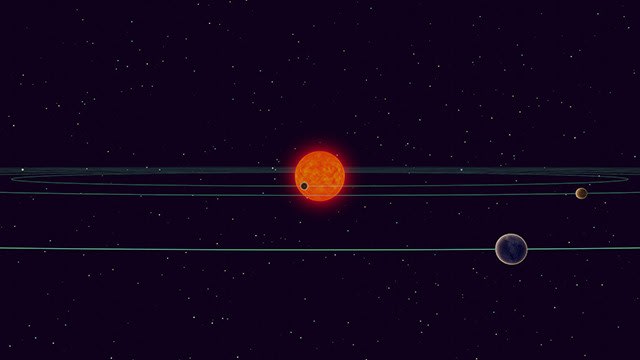

2017年、ドイツ・マックスプランク天文学研究所のチームが見つけたのは、きわめて遠い距離にある明るい天体“クエーサー”の光に吸収線が生じていることでした。

そして分かってきたのは、“クエーサー”の手前には銀河があり、この銀河のハローを通ることで“クエーサー”の光に吸収線が生じていることでした。

研究チームでは、このような例を2つ発見。

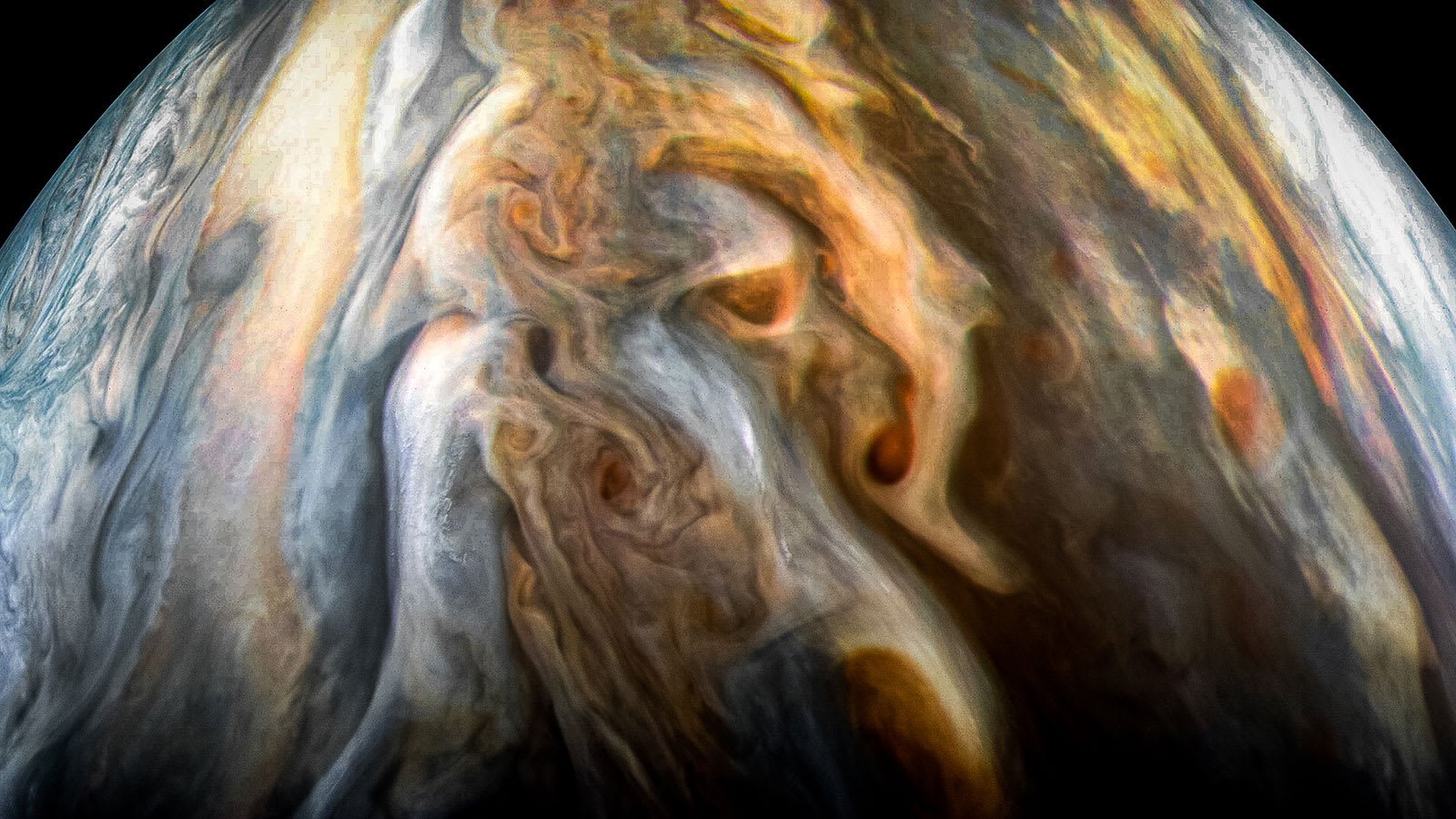

この時見つかった銀河の一つ“DLA0817g”について、アルマ望遠鏡で詳細な観測を実施しています。

すると、“DLA0817g”は太陽の約720億倍もの質量を持つ分子ガスを含む円盤銀河で、銀河の回転速度は秒速272キロに達することが分かります。

天の川銀河は質量が約2000億太陽質量で、回転速度が秒速約220キロ。

なので、“DLA0817g”は天の川銀河と比べてもさほど見劣りのしない、一人前の円盤銀河のように見えていました。

|

| アルマ望遠鏡が観測した回転円盤銀河“DLA0817g”。チリの分布を黄色、炭素イオンガスの分布を濃いピンク色で表している。(Credit: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO), M. Neeleman; NRAO/AUI/NSF, S. Dagnello) |

ビッグバンからわずか15億年後の宇宙に存在する円盤銀河

ただ、“DLA0817g”が位置するのは、地球から123億9000万光年も離れたきわめて遠い場所。

今まで見つかっている回転円盤銀河の中では最も遠くにありました。

言い換えれば、ビッグバンからわずか15億年しか経っていない時代の宇宙に、既に天の川銀河と同じような回転運動をする整った円盤銀河が存在することになります。

これほど早い時代に円盤銀河が存在するという事実は、これまでの銀河形成の理論では説明することが難しいんですねー

これまでの観測でも、ガスを豊富に含む若い円盤銀河が回転していることを示す手掛かりは得られていません。

今回、宇宙誕生後15億年に満たない時代の銀河が、確かに回転しているというはっきりとした証拠を得られたのは、アルマ望遠鏡による高解像度の観測のおかげでした。

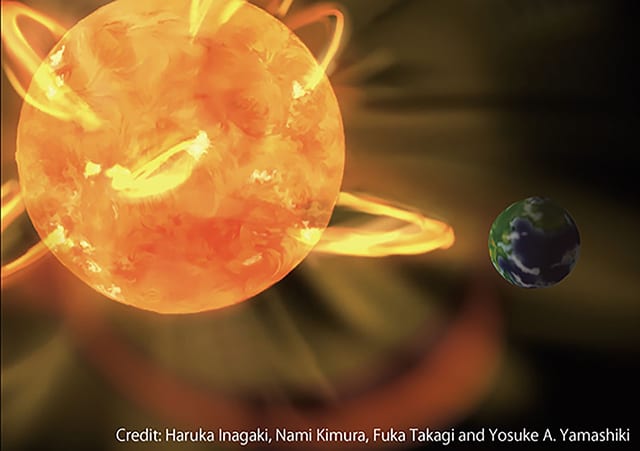

この銀河を研究チームでは“ヴォルフェ円盤”と呼んでいます。

この呼び名は、2014年に死去したアメリカの宇宙物理学者“故アーサー・ヴォルフェ”さんからとられている。“故アーサー・ヴォルフェ”さんは、宇宙マイクロ波背景放射に生じる“ザックス・ヴォルフェ効果”の予言などで知られている。

|

| “ヴォルフェ円盤(DLA0817g)”のイメージ図。左上に描かれている遠方の“クエーサー”の光を観測していてこの銀河を発見している。(Credit: NRAO/AUI/NSF, S. Dagnello) |

でも、秩序だった回転を保ちながら、どのようにしてこれほどの質量を持つ円盤に成長してきたのかは、謎のままなんですねー

さらに、アメリカ国立電波天文台カール・ジャンスキー超大型干渉電波望遠鏡群“VLA”とハッブル宇宙望遠鏡による観測からは、“ヴォルフェ円盤”の星形成率が天の川銀河の約10倍も高いことも分かっています。

それは、たくさんの遠方銀河(古い時代の銀河)の性質を詳しく調べることです。

なので、遠方銀河の光を直接とらえる観測がこれまでに数多く行われてきました。

でも、直接観測で見つかる遠方銀河は、きわめて明るいものに限られてしまいます。

つまり、この方法だと非常に明るいごく一部の特殊な銀河ばかりを、ピックアップしてしまう可能性があります。

一方、今回のように、より遠くのクエーサーの吸収線を使って間接的に銀河を探すという方法なら、見つかる銀河のタイプには偏りが生まれないはず。

そう、初期宇宙に存在する“ごく普通の銀河”を発見できる可能性が高いんですねー

そこで期待できるのが、いまだ分かっていないことが多い銀河形成の歴史を解き明かす上で、この手法が大いに役立つこと。

整った回転を持つ銀河は、これまで私たちが考えていたよりも珍しいものではなく、初期宇宙にももっとたくさん潜んでいるのかもしれませんね。

こちらの記事もどうぞ

これまでの銀河形成や銀河進化の理論では全く予想されていなかった… 初期宇宙に巨大星形成銀河を多数発見!