衝突早期の段階にある銀河団からは、これまでほとんど見つかっていなかった電波放射。

今回の研究では、この電波放射を低周波数での観測で検出することに成功しています。

この研究成果は、銀河団同士の衝突により放射された電波のメカニズムの謎に迫るとともに、将来計画されている次世代電波干渉計の観測結果をより理解する手法にもつながるようです。

でも、重力によって一つにまとまった天体として宇宙最大規模といえるのは、数千個もの銀河が大量のガスとともに集まった銀河団になんですねー

その衝突で発生した衝撃波は“粒子加速”と呼ばれ、このメカニズムで光速近くにまで加速された電子が放射する電波が、銀河団から検出されています。

ただ、これまで検出された電波放射は、銀河団同士の衝突が十分に進んだ衝突後期の段階からが主で、衝突が始まって間もない段階の銀河団からは、ほとんど見つかっていませんでした。

このことは、“粒子加速”のメカニズムが、どのような状態で機能するのかという大きな謎を残していました。

その結果、これまでの研究よりもおよそ10倍高い感度を達成することに成功。

“CIZA1359”からの電波放射の分布を高い精度で、かつ多様なスケールで明らかにしています。

また、38000という記録的なイメージダイナミックレンジも達成しました。

今回の研究で“CIZA1359”から、初めて銀河団同士の衝突に由来すると考えられる淡く広がった電波の検出に成功しました。

この結果は、衝突早期の段階における弱い衝撃波でも、“粒子加速”のメカニズムが存在することを明らかにするものです。

また、この電波の分布の中に見られたのは、複数の活動銀河核のような構造でした。

活動銀河核からは電子などの荷電粒子が放出されるので、今回検出された衝突早期の銀河団からの淡い電波放出と何か関係があるのかもしれません。

一方、名古屋大学大学院理学研究科 博士課程の大宮悠希(おおみや ゆうき)さんを中心とする研究チームでは、ヨーロッパ宇宙機関のX線天文衛星“XMMニュートン”による観測データを解析し、“CIZA1359”の電波放射がある領域において衝撃波が存在することを初めて発見しています。

このX線観測の結果と今回の電波観測の結果を合わせることで、“粒子加速”のメカニズムをより詳細に理解できることが期待されます。

今回のような新しい電波放射の発見に用いた最新の解析手法は、今後建設が始まる次世代の超大型電波望遠鏡“SKA(エスケーエー)”などによる観測結果を、より詳細に理解するためにも重要なものになるはずです。

今後も同様の解析手法の発展と、多くの新しい電波放射の発見が期待されます。

こちらの記事もどうぞ

今回の研究では、この電波放射を低周波数での観測で検出することに成功しています。

この研究成果は、銀河団同士の衝突により放射された電波のメカニズムの謎に迫るとともに、将来計画されている次世代電波干渉計の観測結果をより理解する手法にもつながるようです。

|

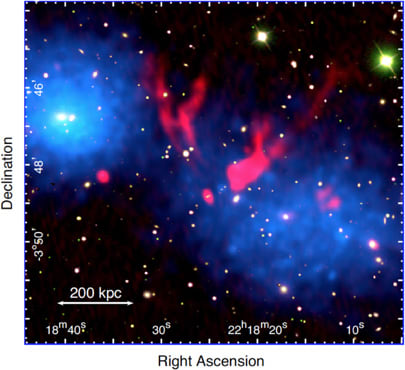

| “CIZA1359”の電波強度分布。黒の線は広がった放射を強調した“UGMRT”での観測による電波強度分布を示している。白はX線天文衛星“すざく”によるX線表面輝度分布、赤は“XMMニュートン”による高温領域を示している。(Credit: 藏原昂平) |

銀河団同士の衝突で発生する衝撃波“粒子加速”

宇宙のなかで巨大な天体といえば、無数の星やガスが集まった銀河があります。でも、重力によって一つにまとまった天体として宇宙最大規模といえるのは、数千個もの銀河が大量のガスとともに集まった銀河団になんですねー

その銀河団が、さらに集まって“超銀河団”という巨大構造を形成していることも分かっている。

銀河団は、互いに衝突を繰り返しながら進化すると考えられています。その衝突で発生した衝撃波は“粒子加速”と呼ばれ、このメカニズムで光速近くにまで加速された電子が放射する電波が、銀河団から検出されています。

ただ、これまで検出された電波放射は、銀河団同士の衝突が十分に進んだ衝突後期の段階からが主で、衝突が始まって間もない段階の銀河団からは、ほとんど見つかっていませんでした。

このことは、“粒子加速”のメカニズムが、どのような状態で機能するのかという大きな謎を残していました。

衝突早期の弱い衝撃波でも“粒子加速”のメカニズムは存在する

この謎を解決するため、今回の研究では衝突早期の段階にある銀河団“CIZA1359”とその周辺を、センチメートル帯の低周波の電波で観測しています。この研究を進めているのは、国立天文台の藏原昂平(くらはら こうへい)特任研究員を中心とする国際研究チームです。

観測にはインドの巨大メートル波電波干渉計“uGMRT”を用い、解析には“方向依存型較正(こうせい)”と呼ばれる最新の手法を導入しています。その結果、これまでの研究よりもおよそ10倍高い感度を達成することに成功。

“CIZA1359”からの電波放射の分布を高い精度で、かつ多様なスケールで明らかにしています。

また、38000という記録的なイメージダイナミックレンジも達成しました。

今回の研究で“CIZA1359”から、初めて銀河団同士の衝突に由来すると考えられる淡く広がった電波の検出に成功しました。

この結果は、衝突早期の段階における弱い衝撃波でも、“粒子加速”のメカニズムが存在することを明らかにするものです。

また、この電波の分布の中に見られたのは、複数の活動銀河核のような構造でした。

活動銀河核からは電子などの荷電粒子が放出されるので、今回検出された衝突早期の銀河団からの淡い電波放出と何か関係があるのかもしれません。

一方、名古屋大学大学院理学研究科 博士課程の大宮悠希(おおみや ゆうき)さんを中心とする研究チームでは、ヨーロッパ宇宙機関のX線天文衛星“XMMニュートン”による観測データを解析し、“CIZA1359”の電波放射がある領域において衝撃波が存在することを初めて発見しています。

このX線観測の結果と今回の電波観測の結果を合わせることで、“粒子加速”のメカニズムをより詳細に理解できることが期待されます。

今回のような新しい電波放射の発見に用いた最新の解析手法は、今後建設が始まる次世代の超大型電波望遠鏡“SKA(エスケーエー)”などによる観測結果を、より詳細に理解するためにも重要なものになるはずです。

今後も同様の解析手法の発展と、多くの新しい電波放射の発見が期待されます。

こちらの記事もどうぞ