「ムラサキ栽培畝の作成」

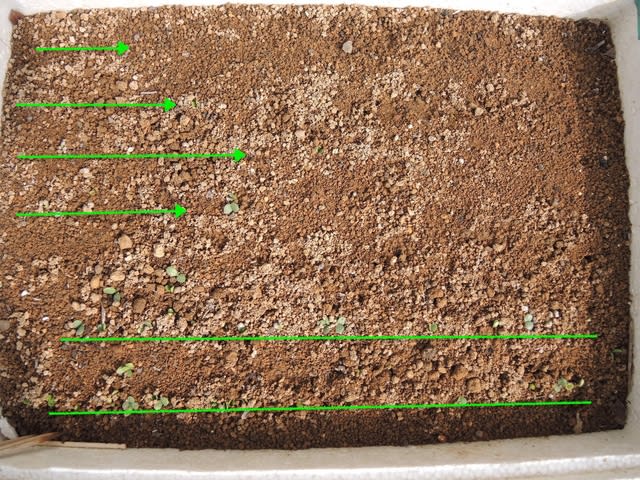

苗は順調に生育している。定植まで、後1ヶ月栽培畝の準備に入った。

桜が満開のこの時期、昨年はほぼ終了していた。崖下に川が流れている。

疲れやすい身体になってしまったようである。

期待していた雨は小雨で、アテが外れ固い土塊を砕く作業となった。

この鍬を使っての粉砕作業は容易に捗らず、叩いては山にし、また叩く。

最底部を平に慣らし表土を入れて、鋤込む。

黒い土が表土で黄色い土は、土底40cm以下の無肥料の土である。

今年は籾殻が沢山手に入ったので、これを鋤込む事にした。

籾殻は湿気を溜め込むので、排水性を考え使う事を躊躇っていた。

筒栽培のブロックの予定なので紫根収穫時の事を考えると、固い土塊は何とかしたかった。

筒の影の土は糠を混入した投入土、どの位糠を混ぜるかは適度に・・・?

肥料は投入してない。糠もあるので別のブロックでは糠も共に使う予定である。

草木灰も取ってあるので、その併用で肥料効果を見る予定である。

まだ、霜の降りる朝が続いている。

畑で新芽を出した苗には手助けができなかった。

取り除いた葦を夕刻、掛けてやれば良かったのだが・・・・。

疲れ切った身体を動かす事が出来なかった。

「しもよほう きけどうごけず なえあわれ」

苗は順調に生育している。定植まで、後1ヶ月栽培畝の準備に入った。

桜が満開のこの時期、昨年はほぼ終了していた。崖下に川が流れている。

疲れやすい身体になってしまったようである。

期待していた雨は小雨で、アテが外れ固い土塊を砕く作業となった。

この鍬を使っての粉砕作業は容易に捗らず、叩いては山にし、また叩く。

最底部を平に慣らし表土を入れて、鋤込む。

黒い土が表土で黄色い土は、土底40cm以下の無肥料の土である。

今年は籾殻が沢山手に入ったので、これを鋤込む事にした。

籾殻は湿気を溜め込むので、排水性を考え使う事を躊躇っていた。

筒栽培のブロックの予定なので紫根収穫時の事を考えると、固い土塊は何とかしたかった。

筒の影の土は糠を混入した投入土、どの位糠を混ぜるかは適度に・・・?

肥料は投入してない。糠もあるので別のブロックでは糠も共に使う予定である。

草木灰も取ってあるので、その併用で肥料効果を見る予定である。

まだ、霜の降りる朝が続いている。

畑で新芽を出した苗には手助けができなかった。

取り除いた葦を夕刻、掛けてやれば良かったのだが・・・・。

疲れ切った身体を動かす事が出来なかった。

「しもよほう きけどうごけず なえあわれ」