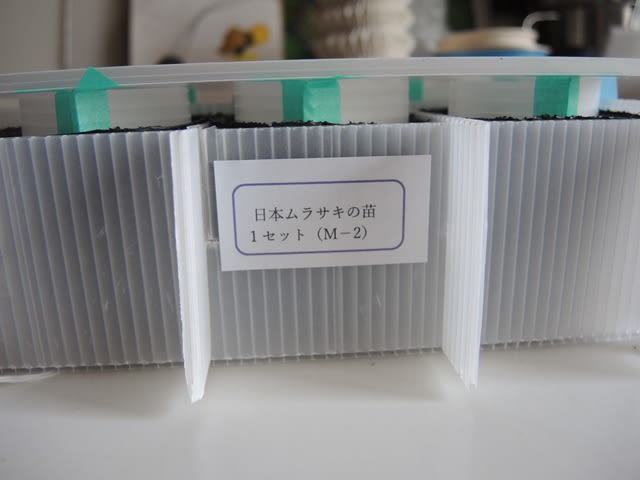

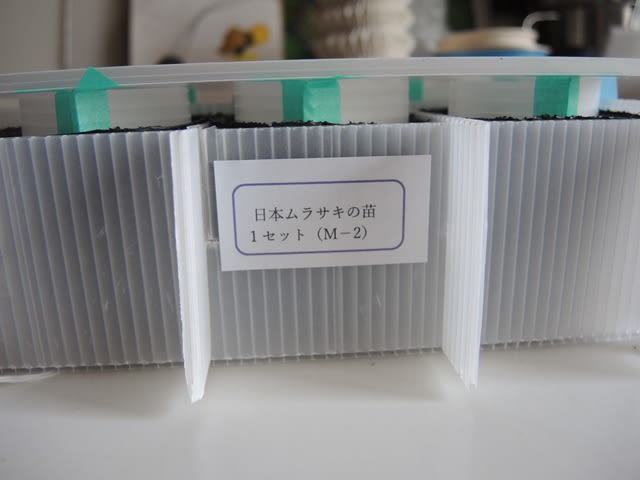

「雨の日の苗の梱包作業」

雨が降っては畑は休まざるを得ない。注文苗の梱包作業には、お誂の日となった。

毎年、苗の希望者に送り続けているのだが、荷を出してから心配でならない。

昨年の最後には、来年は止めようと考えていたのだが・・・。その時思い付いた方法がある。

ポリのシートの活用方法で有る。この梱包方法を使わないで止めるのも、と注文を受けた。

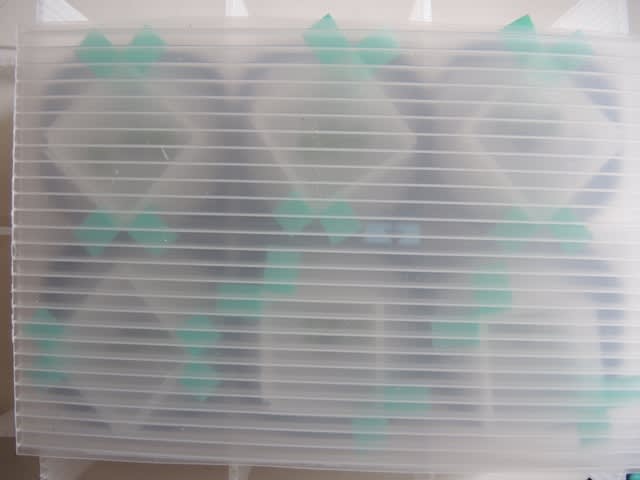

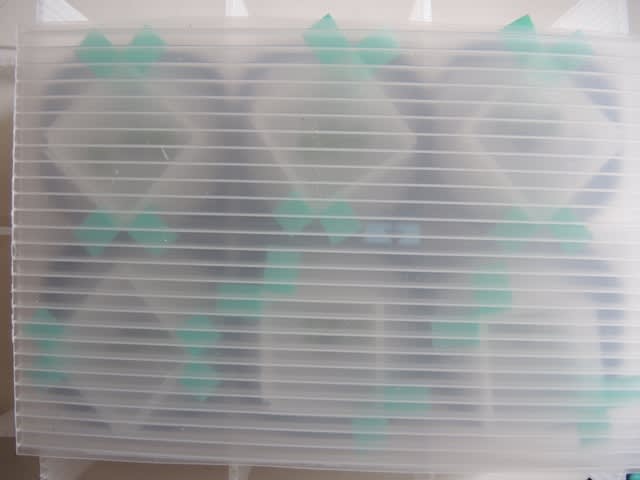

シートを押さえる方法も同時に浮かんだが、実際に試した事はない。

テープの糊面を反り返らせて、プラダンを乗せて苗の高さを保護する。

唯一、慎重を要する場面だが・・・意外と上手くいく。

プラダンを裏返してみると、テープが上手く着いて少し手を加えてOK。

苗の高さと、シートの押さえが固定できた。

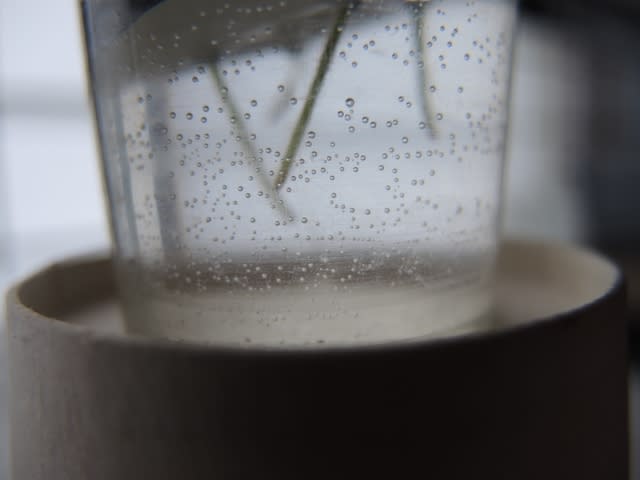

苗は育苗2ヶ月で双葉から本葉2枚が生育中の苗で有る。

最後は、段ボール箱の蓋でV字型に立てた段ボールを押さえて終了。

この梱包で今の所、トラブルは発生してしない。明日最後の3個を発送して苗の販売は終了となる。

小さな箱で、軽い故であろうか昨年までは倒したり、落としたりの事故があったのである。

「なえおくり ぶじをいのりて げんきでな」

雨が降っては畑は休まざるを得ない。注文苗の梱包作業には、お誂の日となった。

毎年、苗の希望者に送り続けているのだが、荷を出してから心配でならない。

昨年の最後には、来年は止めようと考えていたのだが・・・。その時思い付いた方法がある。

ポリのシートの活用方法で有る。この梱包方法を使わないで止めるのも、と注文を受けた。

シートを押さえる方法も同時に浮かんだが、実際に試した事はない。

テープの糊面を反り返らせて、プラダンを乗せて苗の高さを保護する。

唯一、慎重を要する場面だが・・・意外と上手くいく。

プラダンを裏返してみると、テープが上手く着いて少し手を加えてOK。

苗の高さと、シートの押さえが固定できた。

苗は育苗2ヶ月で双葉から本葉2枚が生育中の苗で有る。

最後は、段ボール箱の蓋でV字型に立てた段ボールを押さえて終了。

この梱包で今の所、トラブルは発生してしない。明日最後の3個を発送して苗の販売は終了となる。

小さな箱で、軽い故であろうか昨年までは倒したり、落としたりの事故があったのである。

「なえおくり ぶじをいのりて げんきでな」