「分枝の採取と種子の取集方法」

日本ムラサキの分枝の採取・切り取り時期となった。

しかし、切り取って良いのか、もう少し日延をした方が良いのか迷う。

分枝の先端には花が咲いている。その下には緑の種が4粒もある。

分枝の下方には完熟した種子が、白くなってきた。

少しでも多くの種を集める事が念頭にあれば、当然の迷いである。

温暖な地域では、まだまだ盛んな分枝の生育状況かも知れない。

寒冷地では、霜が来るまでは待つ事が可能である。

多くの葉が緑を失い、黄色に変わるからである。

しかし、そこまで待つと作業中にこぼれ落ちる種子が出てくる。

良い種を取り集める事に切り替えれば、先端の緑の種を捨てる判断となる。

隣の耕作放棄地の畑の一隅で育てた1畝である。

2回に分けて分枝を切り取る。1株の枝数は10本以上となる。

生育の盛んな株は分枝の先は更に3本に分かれる

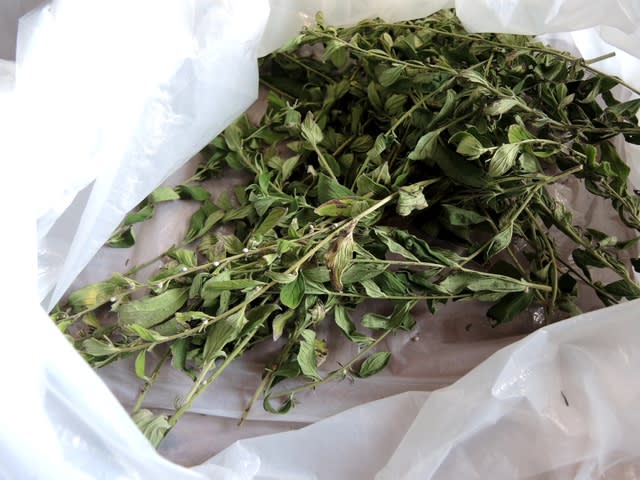

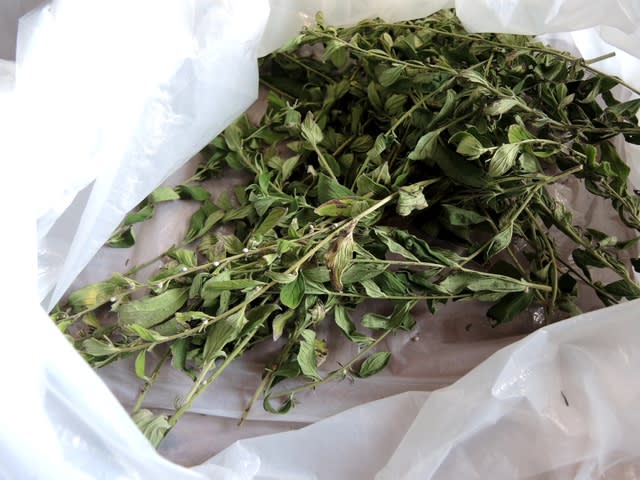

まだ緑の多い枝だが、大きなビニール袋に切り取った分枝を入れる。

鋏を入れて切断場所を探っているとポトリと音がする。種が落ちたらしい。

分枝を切り取った畝の紫草である。紫根の収穫を待つ事になる。

種子の収集が急がれるので、このまま暫く放置状態となる。

かつては、株元から枝を切ったので量は山の様になった。

庭先にシートを敷き棒で叩いた。種と同時に多くの葉が割れ落ちた。

この仕分けには根気が必要だった。箕を使い、風向きを頼みに苦労した。

採取した分枝は、ビニール袋の口を開けて2日間乾燥させる。

袋内の枝は中1日で、上下を反転させる。葉をカラカラに乾燥させない事。

葉がしんなりする程度の乾燥として、袋の口を開け閉めする。

硬い緑の葉がしんなりした1枝を持ちバットを下に種を落とす。

枯れた細い萼片と種だけが容器に広がる。

枝の下方から葉の脇の萼を押さえて種を落としていく。

分枝の葉の脇には必ず花が咲いた筈である。1〜4粒の種子がある。

2粒以上あると種は落ちやすい。完熟した灰色の種でも1粒の場合は5片の萼に包まれ落ちない。

勿論、枝の上部の茶色の種も落ち難い。緑色の種は熟していないので手を出さない。

葉の脇の萼に種がない事も多い。種が落ちた訳では無く、受粉出来無かったのである。

雨の続く日があった。ミツバチや蝶の飛び交う陽気が続かなければ、実らない。

バット内の選別は、至極容易である。

バットを傾け、軽く振るとゴミの萼片は種の上に集まる。

絵筆などで軽く取り除く事ができる。

夜なべ仕事で1本、1本手に取って取り残しが無いか続ける作業も大変である。

しかし、その後の選別の事を思うと老体に合った種の収集方法と納得している。

「はなのあと たねなきがくに くびかしげ」

日本ムラサキの分枝の採取・切り取り時期となった。

しかし、切り取って良いのか、もう少し日延をした方が良いのか迷う。

分枝の先端には花が咲いている。その下には緑の種が4粒もある。

分枝の下方には完熟した種子が、白くなってきた。

少しでも多くの種を集める事が念頭にあれば、当然の迷いである。

温暖な地域では、まだまだ盛んな分枝の生育状況かも知れない。

寒冷地では、霜が来るまでは待つ事が可能である。

多くの葉が緑を失い、黄色に変わるからである。

しかし、そこまで待つと作業中にこぼれ落ちる種子が出てくる。

良い種を取り集める事に切り替えれば、先端の緑の種を捨てる判断となる。

隣の耕作放棄地の畑の一隅で育てた1畝である。

2回に分けて分枝を切り取る。1株の枝数は10本以上となる。

生育の盛んな株は分枝の先は更に3本に分かれる

まだ緑の多い枝だが、大きなビニール袋に切り取った分枝を入れる。

鋏を入れて切断場所を探っているとポトリと音がする。種が落ちたらしい。

分枝を切り取った畝の紫草である。紫根の収穫を待つ事になる。

種子の収集が急がれるので、このまま暫く放置状態となる。

かつては、株元から枝を切ったので量は山の様になった。

庭先にシートを敷き棒で叩いた。種と同時に多くの葉が割れ落ちた。

この仕分けには根気が必要だった。箕を使い、風向きを頼みに苦労した。

採取した分枝は、ビニール袋の口を開けて2日間乾燥させる。

袋内の枝は中1日で、上下を反転させる。葉をカラカラに乾燥させない事。

葉がしんなりする程度の乾燥として、袋の口を開け閉めする。

硬い緑の葉がしんなりした1枝を持ちバットを下に種を落とす。

枯れた細い萼片と種だけが容器に広がる。

枝の下方から葉の脇の萼を押さえて種を落としていく。

分枝の葉の脇には必ず花が咲いた筈である。1〜4粒の種子がある。

2粒以上あると種は落ちやすい。完熟した灰色の種でも1粒の場合は5片の萼に包まれ落ちない。

勿論、枝の上部の茶色の種も落ち難い。緑色の種は熟していないので手を出さない。

葉の脇の萼に種がない事も多い。種が落ちた訳では無く、受粉出来無かったのである。

雨の続く日があった。ミツバチや蝶の飛び交う陽気が続かなければ、実らない。

バット内の選別は、至極容易である。

バットを傾け、軽く振るとゴミの萼片は種の上に集まる。

絵筆などで軽く取り除く事ができる。

夜なべ仕事で1本、1本手に取って取り残しが無いか続ける作業も大変である。

しかし、その後の選別の事を思うと老体に合った種の収集方法と納得している。

「はなのあと たねなきがくに くびかしげ」