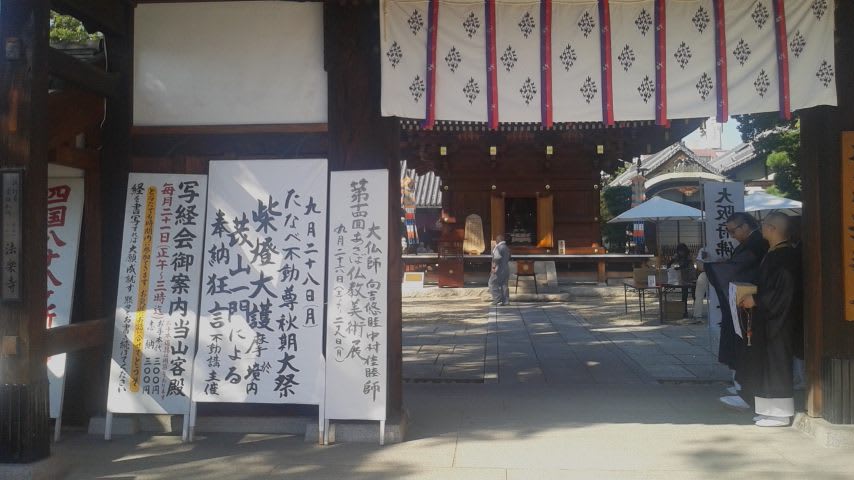

本日、田辺のお不動さん秋の大祭である柴燈(さいとう)大護摩供が法楽寺であり、護摩供終了後に、客殿で、茂山一門による奉納狂言があるということで、見ることに。

参加費の代わりに、不動講幸分箱にお金をいれることになっていました。私が、来たときは、すでに多くの人が入っていました。私は、硬貨を入れましたが、紙幣がいっぱい入っていたのに驚きました。

狂言の演題についての解説がありました。

はじかみって、知っているかと聞かれ、手を挙げている人が何人もいたことに驚きました。

私は、はじかみ(椒)という言葉を生まれて初めて知りました。

一つ目は、『呼声』という演題。主人と召使が、無断欠勤をした召使のところに行くもの。そこで、居留守を使う召使とのやり取り。

狂言は、見るのは生まれて初めてです。

張りのある大きな声と、独特の歩き方と独特の立ち姿勢に驚きました。

おじいさんの芸だと思ったら、若い役者もいるのに驚きました。

一番の驚きは、マルチで発声することでした。

吉本新喜劇でなら、別のところにいる人のそれぞれの思惑をいうときは、スポットライトが交互にあたり、かぶりませんが、狂言では、かぶります。どちらか一方のいう言葉しか聞き取れません。

2番目は、『酢薑』という演題。酢売りと椒売りとのやり取りでした。

そして、3番目は、「長光」という演題。刀を本人と盗人が自分のものだと、お役人(目代)に主張するやり取りです。

オレンジの服を着たのが、すっばと呼ばれる盗人。茂山茂という人が演じています。

3つの演目でちょうど1時間でした。

私の後ろの席のおばさんは、ケラケラ笑っていましたが、私は、笑うタイミングがわかりませんでした。

使う言葉が、落語などと違い、江戸時代の言葉のままなので、イマイチ、意味が分かりにくいところがありました。

慣れてきたら、自然と笑えるようになるのかなぁと思えました。

3つ目の長光という話だけは、思わず、笑っていました。面白いネタだからなのか、茂山茂という人の演技がうまいからなのかはわかりませんが、。

茂山茂さんを調べると、ウィキペディアにまだ項目がありませんでした。そこまで有名な狂言師でもないようですした。

ウィキペディアに10年以上前から項目がある私から言わせれば、早く、ウィキペディアに名前が載る有名な狂言師になってください。という感じでした。

山本隆雄 @nichikon

山本隆雄 @nichikon