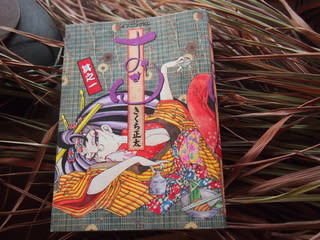

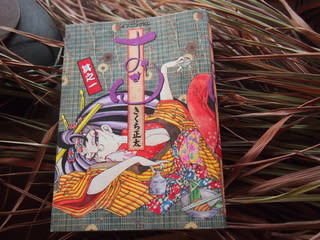

骨董と美食の漫画、「おせん」に載っている風呂吹きダイコンをまねしたいと、ずっと思っていました。でも、何巻に載っていたのかわからず、ずっとそのまま。ネットでしらべて、分かりました。第一巻。ついでに見つけたのが「おせん」の料理をいろいろつくってみている人。参考になりました(コチラ→)

おせんの風呂吹きダイコンのポイントは、出し。煮干をまる一晩水に漬けて出しを取ります。ただし、頭もワタものぞきません。ここのところは、いつも私がやっているとおりなので、問題なし。

次がすごい。煮干+水の上澄みをすくって鍋に入れて火にかけ、こののち、いっさい揺らさないようにしてダイコンを煮続けます。煮干自体は、まったく熱を入れません。

私が使ったのは星農園から届いた立派なダイコン(コチラ→)。皮ははちきれそうになっていたので、薄くむきました。そして輪切り。面取りはしません。届いてから3日ほど経っていたので、米ぬかを入れた水でいったんゆでました。固めにゆでて、そのあと、上記の出しに最初から入れてひたすら弱火で。塩と醤油をほんの少したらします。

朝の10時頃に煮はじめて、午後3時頃やっと串が楽に通るくらいにやわらかくなり、夜にはこのとおり。芯まで味がしみているのに、煮崩れていません。だしは何度も継ぎ足しました。

私は面取りなどしたことがないので、たいていいつもおでんのダイコンは煮崩れてしまいます。仕方がないと思っていましたが、弱火で煮つづければ崩れないと知りました。

味は、私がいままで食べたおでんや風呂吹きダイコンの中では最高だと思います。汁が甘くて上品。おせんは、この風呂吹きダイコンに溶き辛子と醤油をかけて食べるよう勧めていますが、なにもつけなくてもじゅうぶんおいしい。そして彼女は、汁をそば猪口に入れてダイコンの一皿と一緒に供しています。汁には、そうするだけの値打ちが十分あります。

ダイコンの皮はストーブの下で干しました。キンピラにする積り。向こう側に干してあるのは、リンゴの皮と芯です。ハーブティーや紅茶にブレンドすると、甘い香りとかすかなリンゴ味がします。去年はリンゴの実を干して使っていましたが、もったいないないので捨てる部分を干してみました。

ダイコンを煮るために使った煮干。一度だけ使って捨てるのはもったいないので、二番だし、三番だしを取っています。これはもう、4番めくらい。限界みたいなので、このまま煮て使ってしまうことにします。一番出しはつけておいただけで、水が薄茶色になりました。

この風呂吹きダイコン、次の日もその次の日も食べたのですが、どんどん味がしみこんでよりおいしくなりました。ただし、終始弱火でたかないといけないので、ストーブに乗せておくのは禁物。だからガス代はかかります。火鉢の火くらいがちょうどいいのかも。

おせんはこのダイコンを煮るのに一日ダイコンにつききりになっています。

「もちろん面取りするのも立派な手までやんす しかし 角を壊さぬように ていねいに ていねいに 細心の注意をはらって ぜいたくに鍋を使い けっしてわかさぬよう 常に一定の温度で 出しをつぎ足しつぎ足し朝から晩までつきっきりでやる手間と・・・ せっかくの煮干 せっかくの大根でやんす たとえそれがどんな手間であろうと

わっちは使い切る手間を 選ぶんでやんす」

私は、鍋を弱火にかけたまま、ときどきようすを見ただけでしたが、それでも十分おいしく煮えました。抜きたてのダイコンを使って、質のいい煮干でだしを取っておせんに煮てもらったら、もっともっとおいしいものになるとおもいます。

おせんの風呂吹きダイコンのポイントは、出し。煮干をまる一晩水に漬けて出しを取ります。ただし、頭もワタものぞきません。ここのところは、いつも私がやっているとおりなので、問題なし。

次がすごい。煮干+水の上澄みをすくって鍋に入れて火にかけ、こののち、いっさい揺らさないようにしてダイコンを煮続けます。煮干自体は、まったく熱を入れません。

私が使ったのは星農園から届いた立派なダイコン(コチラ→)。皮ははちきれそうになっていたので、薄くむきました。そして輪切り。面取りはしません。届いてから3日ほど経っていたので、米ぬかを入れた水でいったんゆでました。固めにゆでて、そのあと、上記の出しに最初から入れてひたすら弱火で。塩と醤油をほんの少したらします。

朝の10時頃に煮はじめて、午後3時頃やっと串が楽に通るくらいにやわらかくなり、夜にはこのとおり。芯まで味がしみているのに、煮崩れていません。だしは何度も継ぎ足しました。

私は面取りなどしたことがないので、たいていいつもおでんのダイコンは煮崩れてしまいます。仕方がないと思っていましたが、弱火で煮つづければ崩れないと知りました。

味は、私がいままで食べたおでんや風呂吹きダイコンの中では最高だと思います。汁が甘くて上品。おせんは、この風呂吹きダイコンに溶き辛子と醤油をかけて食べるよう勧めていますが、なにもつけなくてもじゅうぶんおいしい。そして彼女は、汁をそば猪口に入れてダイコンの一皿と一緒に供しています。汁には、そうするだけの値打ちが十分あります。

ダイコンの皮はストーブの下で干しました。キンピラにする積り。向こう側に干してあるのは、リンゴの皮と芯です。ハーブティーや紅茶にブレンドすると、甘い香りとかすかなリンゴ味がします。去年はリンゴの実を干して使っていましたが、もったいないないので捨てる部分を干してみました。

ダイコンを煮るために使った煮干。一度だけ使って捨てるのはもったいないので、二番だし、三番だしを取っています。これはもう、4番めくらい。限界みたいなので、このまま煮て使ってしまうことにします。一番出しはつけておいただけで、水が薄茶色になりました。

この風呂吹きダイコン、次の日もその次の日も食べたのですが、どんどん味がしみこんでよりおいしくなりました。ただし、終始弱火でたかないといけないので、ストーブに乗せておくのは禁物。だからガス代はかかります。火鉢の火くらいがちょうどいいのかも。

おせんはこのダイコンを煮るのに一日ダイコンにつききりになっています。

「もちろん面取りするのも立派な手までやんす しかし 角を壊さぬように ていねいに ていねいに 細心の注意をはらって ぜいたくに鍋を使い けっしてわかさぬよう 常に一定の温度で 出しをつぎ足しつぎ足し朝から晩までつきっきりでやる手間と・・・ せっかくの煮干 せっかくの大根でやんす たとえそれがどんな手間であろうと

わっちは使い切る手間を 選ぶんでやんす」

私は、鍋を弱火にかけたまま、ときどきようすを見ただけでしたが、それでも十分おいしく煮えました。抜きたてのダイコンを使って、質のいい煮干でだしを取っておせんに煮てもらったら、もっともっとおいしいものになるとおもいます。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます