先日,NHK学園2019年度古文書解読実践コース第8回課題が返ってきました。

「緊急事態宣言」の中,

普通通り,

こんなに普通に課題が返ってくるとは思っていませんでした。

先生方は,自宅に課題リポートを持ち帰って,

在宅勤務しているのでしょうか。

ありがとうございます。

「A◎」でした。

やったー!

2回連続は,「はじめての古文書」を含めても,初めてだと思います。

古文書の勉強をはじめて,何年?

学生時代から,ええっと・・・

途中,挫折,中断をのぞいて,10年ぐらい?

でも,次は「A◎」は無理だと思います。

でも,楽しいので,続けて頑張ります!

いつものように「あなたの声」

「慶安の御触書」

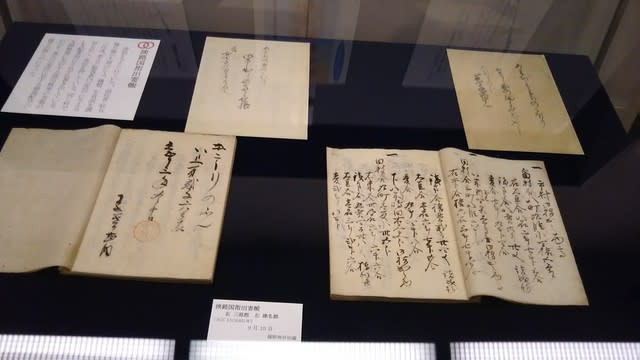

今回の課題は,「倹約につき村法規定書」でした。

このような文書を読むと,昔,中学高校時代に学んだ

1649年の「慶安の御触書」を思い出します。

しかし,3月の朝日新聞によると,

(3/23 「(文化の扉 歴史編)士農工商,序列じゃない・・」)

「慶安の御触書」の記述は姿を消しつつあるとのこと・・。

手元にある2006年検定の山川出版社『詳説 日本史』では,

欄外に小さな字で

「・・・幕府が出したとされる「慶安の触書」が有名であるが,

最近はその存在に疑問が出されている。」と書かれています。

新聞で紹介されていた

山本英二『慶安の触書は出されたか(日本史リブレット)』を読みました。

すると,17世紀半ば,甲州から信州にかけて流布した

地域的教諭書「百姓身持之事」がもとだそうです。

その後,紆余曲折を経て,現在のようになりわけですが,

今回の課題のように,村や村の連合単位では

村法規定や倹約などの「規定書」がたくさん残っているのだと思います。

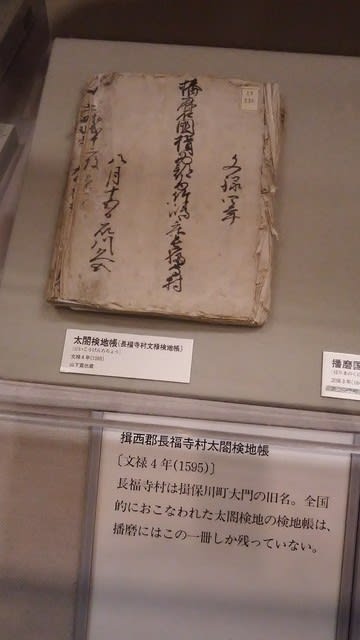

次回の「あなたの声」は

博物館等で見た古文書の話が書けるような世の中になっていてほしいです。

PS.日本中,世界中が大変な時に,

古文書だの,博物館だの,のんきですみません。

とりあえずは,ちょっと落ち着きそうでほっとしています。

でも,とりあえず・・・ですね。

私にしては,忙しかった仕事も,

落ち着きつつあります。

もうすぐ,子どもさんがお休みで,ずっと休んでいた方が

仕事に復帰するでしょう。

ずっと子どもを見ていたおかあさん,お疲れ様です。

そして,ずっと学校に行けなかった子どもたち,

よく頑張りましたよね。えらいですよね。

私たちの世代が経験しなかったことを

ずっと辛抱して経験しているんですから。

今日はここまでにします。

ありがとうございました。

「緊急事態宣言」の中,

普通通り,

こんなに普通に課題が返ってくるとは思っていませんでした。

先生方は,自宅に課題リポートを持ち帰って,

在宅勤務しているのでしょうか。

ありがとうございます。

「A◎」でした。

やったー!

2回連続は,「はじめての古文書」を含めても,初めてだと思います。

古文書の勉強をはじめて,何年?

学生時代から,ええっと・・・

途中,挫折,中断をのぞいて,10年ぐらい?

でも,次は「A◎」は無理だと思います。

でも,楽しいので,続けて頑張ります!

いつものように「あなたの声」

「慶安の御触書」

今回の課題は,「倹約につき村法規定書」でした。

このような文書を読むと,昔,中学高校時代に学んだ

1649年の「慶安の御触書」を思い出します。

しかし,3月の朝日新聞によると,

(3/23 「(文化の扉 歴史編)士農工商,序列じゃない・・」)

「慶安の御触書」の記述は姿を消しつつあるとのこと・・。

手元にある2006年検定の山川出版社『詳説 日本史』では,

欄外に小さな字で

「・・・幕府が出したとされる「慶安の触書」が有名であるが,

最近はその存在に疑問が出されている。」と書かれています。

新聞で紹介されていた

山本英二『慶安の触書は出されたか(日本史リブレット)』を読みました。

すると,17世紀半ば,甲州から信州にかけて流布した

地域的教諭書「百姓身持之事」がもとだそうです。

その後,紆余曲折を経て,現在のようになりわけですが,

今回の課題のように,村や村の連合単位では

村法規定や倹約などの「規定書」がたくさん残っているのだと思います。

次回の「あなたの声」は

博物館等で見た古文書の話が書けるような世の中になっていてほしいです。

PS.日本中,世界中が大変な時に,

古文書だの,博物館だの,のんきですみません。

とりあえずは,ちょっと落ち着きそうでほっとしています。

でも,とりあえず・・・ですね。

私にしては,忙しかった仕事も,

落ち着きつつあります。

もうすぐ,子どもさんがお休みで,ずっと休んでいた方が

仕事に復帰するでしょう。

ずっと子どもを見ていたおかあさん,お疲れ様です。

そして,ずっと学校に行けなかった子どもたち,

よく頑張りましたよね。えらいですよね。

私たちの世代が経験しなかったことを

ずっと辛抱して経験しているんですから。

今日はここまでにします。

ありがとうございました。