県立とはいえ,地方の歴史博物館に何でこんなに有名な人たちの肖像画があるのか・・・

と思っていました。

わかりました。

たとえば,織田信長の肖像画

信長の長男・信忠の供養のために建てられた大雲院(京都市)に伝わる信長像の

“忠実な模写”です。

模写と言っても,書かれたのは江戸時代。

考えたら,巻物や本も書き写すのですから,“忠実な模写”もありますよね。

浮世絵なんて,版画のモノが多いですから,同じ絵がたくさんありますよね。

それに今回わかったこともう一つ

信長像にはありませんが,

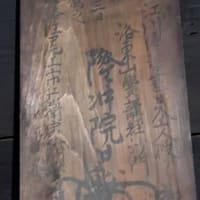

肖像画の上に,字が書いていることがよくありますよね。

絵を描く人が絵を描き,

字は別の人が考えたというか・・・

その文を古文書勉強中の私が・・・わかるところだけ読んでいくと

最後に「賛」の文字

賛:絵画では画面の中に書かれた詩,歌,文をさす。

中国画で書画一致の思想が発展するにつれて宋時代に完成し,

これが日本に伝えられ,特に室町時代の頂相 (ちんぞう) や水墨画に盛んに行われた。

(ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典の解説より)

展示されていた「三忠臣図」の絵は,土佐なんとかさん,

字は別の人でした。

(名前忘れました。すみません。)

(正確には,その別の人が書いたのか,考えただけで書いた人は別にいるのかはわかりません。)

へえ~!!

「それで」と言われれば,それだけのことですが,

私には新発見です。

私って,普通の人とは違うかわったモノの見方をしているのかしら?

と思っていました。

わかりました。

たとえば,織田信長の肖像画

信長の長男・信忠の供養のために建てられた大雲院(京都市)に伝わる信長像の

“忠実な模写”です。

模写と言っても,書かれたのは江戸時代。

考えたら,巻物や本も書き写すのですから,“忠実な模写”もありますよね。

浮世絵なんて,版画のモノが多いですから,同じ絵がたくさんありますよね。

それに今回わかったこともう一つ

信長像にはありませんが,

肖像画の上に,字が書いていることがよくありますよね。

絵を描く人が絵を描き,

字は別の人が考えたというか・・・

その文を古文書勉強中の私が・・・わかるところだけ読んでいくと

最後に「賛」の文字

賛:絵画では画面の中に書かれた詩,歌,文をさす。

中国画で書画一致の思想が発展するにつれて宋時代に完成し,

これが日本に伝えられ,特に室町時代の頂相 (ちんぞう) や水墨画に盛んに行われた。

(ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典の解説より)

展示されていた「三忠臣図」の絵は,土佐なんとかさん,

字は別の人でした。

(名前忘れました。すみません。)

(正確には,その別の人が書いたのか,考えただけで書いた人は別にいるのかはわかりません。)

へえ~!!

「それで」と言われれば,それだけのことですが,

私には新発見です。

私って,普通の人とは違うかわったモノの見方をしているのかしら?

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます