AI(人工知能)の有力な国際学会である「NeurIPS」が2019年12月8日から1週間にわたりカナダのバンクーバーで開催され、日経ビジネスが、印象を伝えていた。『最高峰のAI学会「NeurIPS」にも米中対立の影、それでもトップ目指す中国』と。そして、日本の印象が薄いとも:NeurIPSでの日本企業の存在感は限定的だ。企業ごとに採択された論文数を見ると、グーグルのグループが170本と約1割を占め、それにマイクロソフトが76本で続く。以下、フェイスブック(43本)、IBM(36本)、アマゾン・ドット・コム(24本)、テンセント(18本)、アリババ(10本)である。日本の企業で最高はトヨタ自動車グループと、AIスタートアップのプリファード・ネットワークスの各5本である。ソニーは人材獲得やAI技術説明のためのブースは出したが論文はゼロ。大手電機・通信会社では、NECが4本と気を吐くが、日立製作所や富士通もゼロである。

中国が頑張っていると言っても、「NeurIPS」への中国の論文数は20本で、日本は14本。と言う事はアメリカが断然多く、新分野でもアメリカは依然、強いと言う事。

NeurIPS 2019の会場となったバンクーバーコンベンションセンター(カナダ・ブリティッシュコロンビア州)

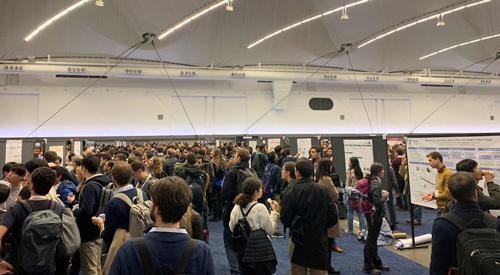

NeurIPS 2019の会場。大会場に採択された論文を張り出して、交流している

今年で33回目となるNeurIPSは、AIを実現するための最重要技術である、データの中からパターンを見つけ出す機械学習(マシンラーニング)、多層の回路で特徴を取得する深層学習(ディープラーニング)を主体とする学会である。国際的な学会では一般に論文の採択率は20%といわれるが、NeurIPSはそれよりも厳しく、およそ15%だ。

AIブームを受けてNeurIPSの参加者は年々増加。2018年には参加チケットが発売から12分で完売する事態となった。2019年は抽選制として1万5000人が応募し、前年比で5割増の約1万3000人が参加した。

NeurIPSは一線のAI技術者が集まることから各社によるハイヤリングの場にもなっている。併設の展示会場にはGAFA(グーグル、アップル、フェイスブック、アマゾン・ドット・コム)、米マイクロソフトや米IBMがブースを構え、人材獲得に乗り出していた。特にグーグルは、「AlphaGo」を開発したことで有名な英ディープマインドのほか、自動運転システムの米ウェイモなどグループの各企業が大きなブースを構えていた。

NeurIPSのような学術の場にも米中対立の影響が及んでいる。

カナダ政府は米国政府の要請を受けて昨年12月、中国の通信機器大手、華為技術(ファーウェイ)の孟晩舟最高財務責任者(CFO)を銀行詐欺などの容疑で拘束した。その舞台となったのが、バンクーバーの空港だった。

NeurIPSのようなAIの学会において、今や中国の研究者の存在は欠かせない。ところが中国の研究者のカナダへの渡航ビザが下りないケースが続発している。記者が出席したAIによる課題解決のコンペティションでも、上位入賞者のうち中国系2チームのビザが下りずビデオでの参加となっていた。参加したあるAI技術者は「中国以外に住んでいても、出身が中国ということでビザが下りないケースがあると聞いている。論文のポスター展示も時々空いている場所がある」と言う。

こうした中、目立たぬよう、会場近くのホテルの宴会場で招待制で行われたパーティーがあった。

「深層学習の父」が中国ネット銀と提携

NeurIPSの会場から徒歩3分ほどの場所にあるホテルは中国系と見られるAIエンジニアでごった返していた。名札を見ると、BAT(バイドゥ、アリババ、テンセント)に加えて、グーグルやアマゾン、マイクロソフトやツイッターなどに所属しているもようだ。

このパーティーを催したのは中国の金融機関WeBankだ。テンセントが14年に設立したオンライン専業の銀行であり、1億7000万の顧客を持つ。WeBankのCAIO(最高AI責任者)を務める香港科学技術大学のチャン・ヤン(Qiang Yang)教授は、「顧客の獲得から与信、サービスの運用まであらゆる場面でAIを活用している」と強調した。

会場からどよめきが起こったのは、その後の提携発表だ。「深層学習の父」とも呼ばれるヨシュア・ベンジオ教授が壇上に現れて、ヤン教授と固い握手を交わしたのだ。

ベンジオ教授がカナダのモントリオールに設立したミラ(MILA)というAI開発会社と組んで、先端手法の活用に取り組むというものだった。ベンジオ教授は連合学習と呼ぶ手法に強みを持っており、スマートフォン側にある学習データを残したまま、AIのモデル作成が可能になる。プライバシーに配慮しつつデータ流出のリスクを抑えられるというメリットがあるという。

会場では、AI界のトップスターであるベンジオ教授とツーショットを撮りたい中国のAIエンジニアの長い行列ができた。WeBankにとっては、サービス内容の告知だけでなく、人材獲得でも大きな効果があっただろう。

中国テンセント系のオンライン銀行WeBankが、会場周辺で開いたパーティー。中国WeBankのCAIO(最高AI責任者)のヤン氏(左)とカナダ・ミラのベンジオ氏

まだ低い日本勢の存在感

NeurIPSでの日本企業の存在感は限定的だ。企業ごとに採択された論文数を見ると、グーグルのグループが170本と約1割を占め、それにマイクロソフトが76本で続く。以下、フェイスブック(43本)、IBM(36本)、アマゾン・ドット・コム(24本)、テンセント(18本)、アリババ(10本)である。

日本の企業で最高はトヨタ自動車グループと、AIスタートアップのプリファード・ネットワークスの各5本である。ソニーは人材獲得やAI技術説明のためのブースは出したが論文はゼロ。大手電機・通信会社では、NECが4本と気を吐くが、日立製作所や富士通もゼロである。

NeurIPS 2019で採択された論文の所属機関ごとの集計。本体やその関連機関を合算している。世界は主な企業、日本は上位の企業と機関を掲載した。ペルーのSan Agustin国立大学のディエゴ・チャレス氏が論文情報をクロールして集計したデータセットを再集計した

日本では、ヤフーとLINEが日本版のGAFAを目指して経営統合するが、ことAI分野での存在感は薄い。NeurIPSでは、LINEの親会社である韓国Naverが2本の論文を通しているのみだ。

論文数だけで単純な比較はできないが、日本企業が一線級のAI技術者の採用で有利な立場にないことは明らかだ。

米国やカナダでは、ニューヨークやシリコンバレー、シアトル、ロサンゼルス、テキサス州、ボストン、モントリオール、バンクーバーといった様々なエリアの大学に、中国やインドなど世界各国からエンジニアが集まって、AI研究を進めている。企業やベンチャーキャピタルなどと結びついたAIエコシステムも構築されつつある。

日本では、理化学研究所と東京大学がNeurIPSなど世界的な場で存在感を増しているが、及ばない。また、NeurIPSの会場で目に付くのが、様々な国籍のエンジニアや研究者が英語で情報交換をしたり、丁々発止で議論をしたりする姿である。技術以外にも乗り越えるべき壁は多そうだ。