江東区門前仲町に東京海洋大学越中島キャンパスがある。2003年に東京水産大学と統合するまでは東京商船大学(1949年設置)で、その前身は1875(明治8)年11月設立の私立三菱商船学校にまでさかのぼる。ただし「東京商船大学百年史」(1976)によれば、明治政府が交易手段としての海運業を国策として振興し、その一環として三菱に日本人船員を育成する学校をつくらせたものだ。名前は私立だが当初から官立の色彩が強く、運営費として年1万5000円の助成金を供与した。それでも財政的に厳しく、7年後の82年官立の東京商船学校に移管された。なおこれとは別に1869年築地で、海軍兵学校が海軍操練所として設立されている。

三菱商船学校は、練習船・成妙丸とともに霊岸島(現在の中央区新川)の永代橋下流(当時の永代橋はもう少し上流にあった)にあった。設立は75年だが、開校は2か月後の76年1月、1期生は44人、職員20人あまりだった。越中島キャンパスから隅田川をはさみ1.4キロくらいの新川1丁目の永代橋たもと南側に百周年記念事業委員会が1975年に建立した「船員教育発祥之地」の石碑がある。

越中島キャンパスの正門を入り、南西に明治丸海事ミュージアムがある。

明治丸は4代目の練習船である。1874年にイギリスのグラスゴーで竣工し、20年ほど灯台巡視船として活躍し、97年商船学校に移管され約50年係留練習船として使われた。具体的には、生徒は甲板洗い、マスト登り、操帆、結索(つなむすび)などの訓練を行った。2015年、2年がかりの保存修理工事を終え、大学南側の隅田川近くにある。船は木造、鉄、鉄鋼へと進化を遂げたが、明治丸は日本に現存するただ1隻の鉄船で、1978年重要文化財に指定された。

明治丸海事ミュージアムは、明治丸記念館と百周年記念資料館という2つの施設から構成される。明治丸記念館は2016年に建設され、明治丸の140年の活躍を解説する写真パネルを展示し、セミナー室も備えている。

この記念館で「船が育んだ江戸―百万都市・江戸を築いた水運(4) 恵み――商品・取引・文化」という企画展示(主催:東京海洋大学附属図書館)が開催された。

江戸時代には、鉄道も高速道路もトラックもないので、運輸の主役は水運であり、運送するものも米、材木、酒など主要産物が中心だったことがよくわかった。

展示は4つのパートから成る。最初のパートは「廻船で江戸を酔わせた上方の酒文化」。

清酒が登場したのは江戸時代になってからで、産地は兵庫県西宮、灘などを中心とする摂泉十二郷で、大半は江戸で消費された。それを運送するのが樽廻船で、2500―3000樽を一度に運べる大型船だった。1864(元治元)年に78艘あったが船主は大坂の問屋6軒と西宮の問屋4軒に集約されていた。この清酒は大坂から江戸へ下るので「下り酒」と呼ばれもてはやされた。酒だけでなく、スペースの余裕があるときは米や荒物も積み込んだ。それらは菱垣廻船が運送すべきものだったが仕事を奪ったことになる。酒は神田祭など祭りの時期にとくに売れ、江戸の文化にもなっていった。飲酒を楽しむ情景が絵草子や錦絵に描かれ、徳利や猪口の酒器が小道具として登場する。

樽廻船は、紀伊半島、遠州灘、伊豆半島を巡り、三浦半島・横須賀の浦賀番所で積荷の検査を受け、品川沖で小型船に荷を積み替え、新川(中央区)の酒問屋の蔵に納まった。新川は、商船学校創設の場所のすぐ近くで、「船員教育発祥之地」の石碑から80mくらいの公園に「新川の跡」の碑がある。新川そのものが河村瑞賢が1660年に開削した600mほどの運河で、河村本人が70代の晩年、屋敷を構えていた。このあたりに酒問屋が軒を連ねていたと聞くと感慨深い。

いまも「白鶴」「白鹿」「白鷹」「大関」「菊正宗」「剣菱」「沢の鶴」など灘の酒は有名だが、江戸以来の伝統があるのだ。

第2パートは「上州からの山の幸――利根川で結ぶ江戸」。上州は、北に佐渡の金山、東に足尾銅山、西には信州があり、水陸交通の要衝で関所も、全国一の14か所置かれた。

そのうち大渡(前橋市大渡町)、実政(現在の南部大橋の下手)、福島(現在の甘楽町福島)、五料(現在の玉村町)は利根川沿いの川関所だった。

1654年、利根川東遷が完了し、江戸と内陸との河川交通が整備された。

特に倉賀野(高崎市)は利根川上流に位置する中山道の宿場町だった。1775年には9つもの河岸問屋があり、上州の米だけでなく信州・松本藩や松代藩の米も扱った。米以外に絹綿、麻、たばこ、信州のからし、うど、越後のブリも扱った。逆に江戸からの上り荷物では、塩、茶、綿、太物、瀬戸物、干鰯など肥料、昆布などが運ばれた。

船のルートは利根川を下り野田市の関宿(せきやど)で江戸川に入り、行徳から江戸川区の新川(船堀川)を経て江東区の中川番所で検査を受け、小型船に荷を積み替え小名木川経由で隅田川、日本橋というコースだった。

第3パートは「江戸湾の海の幸――江戸前の昔と今」だった。現在の港区、中央区、江東区、品川区は多くの埋立地を含み、江戸湾は今よりはるかに広かった。江戸湾は砂州と澪(溝)が多くあるのでプランクトンや小魚が多く繁殖し、イワシ、タイ、アジ、ヒラメ、スズキ、ハゼなどの絶好の釣り場だった。芝金杉、江戸湊(鉄砲洲)、品川の洲崎などの漁港から押送船(おしおくりぶね)や五大力船で日本橋の魚市場に運ばれた。

当時の江戸では屋内で煮炊きすると火事の原因になると、幕府が危険性を強調した。武家・商家など大きな家には屋内に竈があったが、長屋に住む庶民は屋外の軒下で七輪を使い調理していたようだ。そしてイワシやカツオの行商やてんぷら、そば、寿司の屋台販売が盛んだった。武井周作の「魚かヾみ」(1831)が展示されていた。武井は日本橋の魚市場近くに住む医師で、産地や食べ方を調べ本書を編纂した。

「魚かヾみ」より(東京海洋大学附属図書館所蔵 人間文化研究機構国文学研究資料館データベース クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 ライセンスCC BY-SA)

最後の第4パートは「川と船が醸成した江戸文化」。利根川筋からの船の出入りは中川番所で検査を受けた。物品だけでなく、江戸から成田や鹿島神宮に向かう参詣・観光客も通過した。柳橋には屋形船や釣船の貸し出しをする船宿が集まった。

川辺では釣りが盛んに行われ、夏の花火や浅草神社の船渡御も年中行事になった。江戸の船や川は、物資運送や漁業といった職業との関連だけでなく、庶民の行楽や楽しみ、すなわち江戸文化の原動力ともなった。

「船が育んだ江戸」シリーズは、2017年度「1 海――海流・海難・海損」の第1回企画展示を皮切りに3回開催された。展示物の著作権の関係で、会場内の撮影はできないが、これまでの3回の図録が無料配布で置いてあった。それぞれよく練られた企画だったことがわかった。

たとえば第1回「海」では、海難事故の対策といまの貨物保険の先駆けである「共同海損」、18年度の第2回「川――河川・運河・河岸」では利根川東遷と荒川西遷、小名木川や運河の開削、19年度第3回「船――船・舟・船番所」では、物資輸送に効率がよい中小型の弁才船が使われ、乗組員を減らすため帆走専用になり、木綿・油・醤油などを混載で運ぶ菱垣廻船と主として酒を運ぶ樽廻船が発展したこと、利根川水系の輸送には、狭く浅く流れが速い川に対応するため喫水が浅く船底が平坦な高瀬船が造られたことなど、わたしがまったく知らなかったことが多く記載され、有益だった。また番所の検査で、女性は原則として通行を許可しないが、縁組・神社仏閣への参詣は認められたこと、鉄砲は2,3挺は通すがそれ以上は指図を受けることなどいろんなルールがあったことも、箱根の関で「入鉄砲と出女」が取り締まられていたことと考え合わせ、興味深かった。

中川番所資料館の再現ジオラマ。高瀬舟に積まれた酒樽は関東の地酒

明治丸記念館の展示スペースには、1875年横須賀港で軍艦の進水式に明治天皇が臨席した際、帰路の横須賀―横浜間や76年に明治天皇の東北・北海道巡幸の青森―函館間や函館―横浜間をロイヤルシップとして利用したこと、外洋航海で1875年小笠原に行き、イギリス船よりわずかに早く到着した小笠原の領有と排他的経済水域が確保されたこと、商船学校が地元・深川に溶け込み、1911(明治44)年の記念祭や28(昭和3)年の「海の日会」には学内開放し市民が多く来校した写真展示などがあった。

明治丸記念館に隣接する百周年記念資料館は1975年に竣工した。1階が機関学関係の展示でディーゼル機関やタービン、焼玉機関、ボイラなど機械類が並んでいる。2階は航海学関係で帆船模型、六分儀・測探儀・電波計器などの航海機器類、コンパス、船灯などがたくさん展示されている。船には左右の舷灯、マスト灯、テール灯、停泊灯など多くの船灯がある。吊り下げられた船灯が並ぶ光景はアール・ヌーヴォーやその後のアール・デコのガラス工芸のようなレトロな美術品をながめているようで、ちょっと幻想的な気持ちになった。

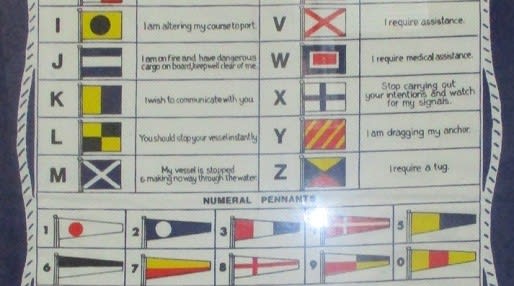

また国際信号旗の一覧は国旗によく似ている。日の丸に似たデザインもある。黄色地に黒丸は「本船は左に針路変更中」、白地に紺の四角は「本船は機関を後進にかけている」という意味で、吹き流し型というか三角旗にはまさに「白地に赤」で数字の「1」、デンマーク、フィンランド、フランスの国旗に似たデザインもある。国旗は、軍艦や商船の船籍(国籍)を表示する目的から始まったという話を思い出した。

このように、レベルが高く、かつかなり充実した展示だった。さすが大学の博物館だと思った。これまでいくつも博物館には行ったが、大学の博物館は、武蔵野音楽大学の楽器博物館くらいしか行ったことがない。公開している大学附属博物館があれば、機会があれば見に行ってみたい。

重要文化財「明治丸」も公開されているようだが、現在はコロナ禍のため見学中止となっている。同じく、百周年記念資料館は卒業生を中心とするボランティアガイドが工学的技術的知識その他の解説ガイドをしてくれるそうだが、こちらも中止になっている。

回りを見渡すと、築90年近い鉄筋の1号館、瀟洒な2階建て木造建築の職員会館など、興味を引く建築物もたくさんありそうだ。しかしこれもコロナのせいで、構内散策はできない状態だった

●東京海洋大学百周年記念資料館と明治丸記念館

住所:東京都江東区越中島2-1-6

電話:03-5245-7360

開館日:火曜(祝日の場合はお休み)

開館時間:9:30~15:00

入館料:無料

中川番所資料館のURLはこちら

●アンダーラインの語句にはリンクを貼ってあります。