14:15

国立近代美術館に到着

ぶらぶら美術館で紹介していた「隈研吾展」を観にやって来た。

2021年3/25に訪れた国立新美術館での佐藤可士和展以来の久し振りの美術鑑賞である。

WAKWAK((o(^∇^)o))

入口にはSnow Peakとのコラボによる、木のトレーラーハウス「住箱(Jyubako)」があった

▲

アウトドアメーカー、スノーピークとのコラボレーションで実現した、木のトレーラーハウス。

金属でできた冷たい工業製品であった20世紀のトレーラーハウスに代わる、暖かくてやわらかい「動く家」を実現した。室内も室外も、すべてヒノキ製の合板で覆われている。

トレーラーハウスの設計は、サイズ・重量に法的な制限がある。このプロジェクトでは、生活の空間を広げるため、ハウスを構成するパネルが外に飛び出すことで、テーブルや台になり、屋外とのつながりも可能になった。単に移動するだけではなく、自然の中を遊動する、新しいノマド型ライフスタイルが可能となった。コロナ後の新しい生活においても、大きな武器になると考えている。

だいぶ昔に、Snow PeakさんとはTVでお仕事をしたことがある。

その当時はコールマンが王道で、まだ、株式会社ヤマコウという新潟のキャンピングメーカーで、Snow Peakという名称はブランド名だった。

ただ、個人的にはいいなぁと思ってアプローチし、お仕事をコラボさせていただいた。

こんなに人気になりとても嬉しいし、物は凄く良かったので、その良さを多くの人が理解してくれて良かった。

さて、話は元に戻り、木で出来たトレーラーハウスはなんか不思議。

温もりも感じるし、青い空と芝の緑によく合う

14:52

展覧会場に入ると、最初に目に入ったのはこちらの建築模型。

そう、浅草の雷門の前にある観光文化センターの建物である。

建った時は、不思議な形だな。。と思っていて、後から隈研吾氏のデザインだと知った。

「サニーヒルズジャパン」に取り入れた立体格子の模型

雲の上のギャラリーの模型(高知県)

森のような建築物を作り、梼原の森の中に溶け込ませたいという思いから始まったそうだ

日本建築の軒を支える「斗栱(ときょう)」という伝統的な木材表現をモチーフとして、刎木(はねぎ)を何本も重ねながら、桁を乗せていく「やじろべえ型刎橋(はねばし)」は、世界でも類を見ない架構形式。

京都や奈良の木造建築にも見られますが、地震の多い日本において、しなやかに美しく揺れを逃し千年以上の月日を耐え抜かせる先人の教えを現代社会で発展させる表現は、唯一の建物として神々しさすら感じられます。

いつか、この橋を見てみたいなぁ。

http://www.town.yusuhara.kochi.jp/kanko/kuma-kengo/gallery.html

https://kkaa.co.jp/works/architecture/yusuhara-wooden-bridge-museum/

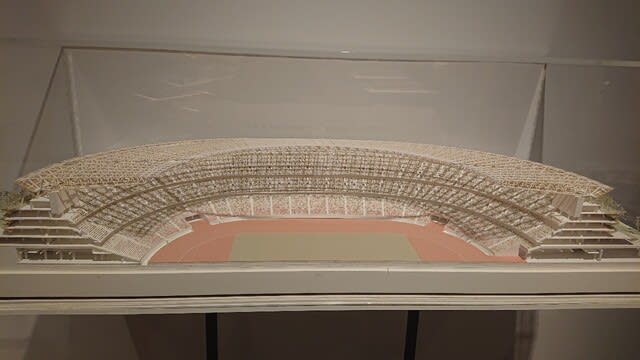

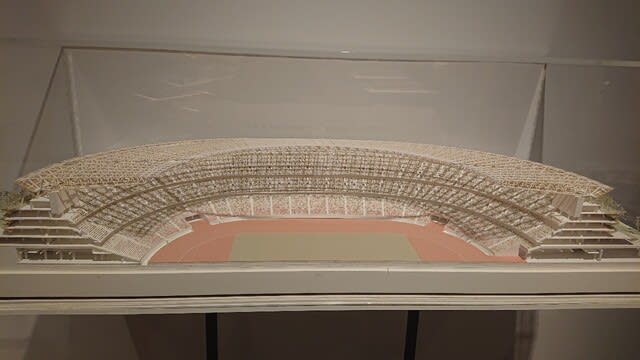

国立競技場

紆余曲折あった国立競技場の建設でしたが、隈研吾さんのデザインでよかったかも。

派手ではないけど、日本らしい奥ゆかさを感じます

https://kkaa.co.jp/works/architecture/national-stadium/

木造の組み物は本当に神秘的な構造物で、魅惑的な形を造り出すので不思議

そんな中にも温もりを感じられるのがいい

網のようなランプシェイド

ブログにあげるために解像度を落としているので、今一つ網目の美しい曲線が伝わらなくて残念です( ;∀;)

この網のシェイドのすごいのは、床に映し出された影です。

まるで、貝の渦巻きのようです。

網と渦巻き貝。ここには無い海をなぜか感じます

世界初の耐震工法で生まれ変わった小松精練本社

染色大手の小松精練(石川県)が開発した炭素繊維複合材料「カボコーマ・ストランドロッド」を耐震補強材として使用。改炭素繊維ロッドを耐震補強に活用した建築改修としては世界初。

https://www.craftdesign.co.jp/cc/column10/

ロープのようなロッドで、耐震補強ができるなんて不思議。

この発想の転換はすごいなー。

見た目はいいのか?カッコいいのか??ちょつと微妙。

まあ、変な鉄骨とかで覆われるよりはいいのか?

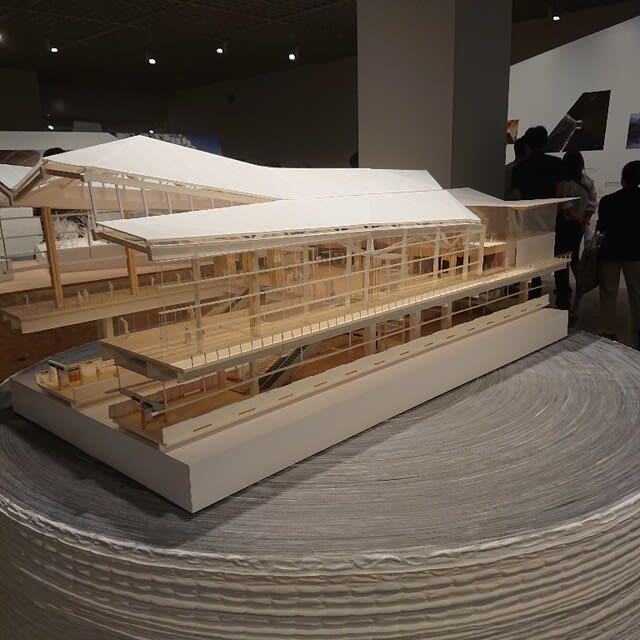

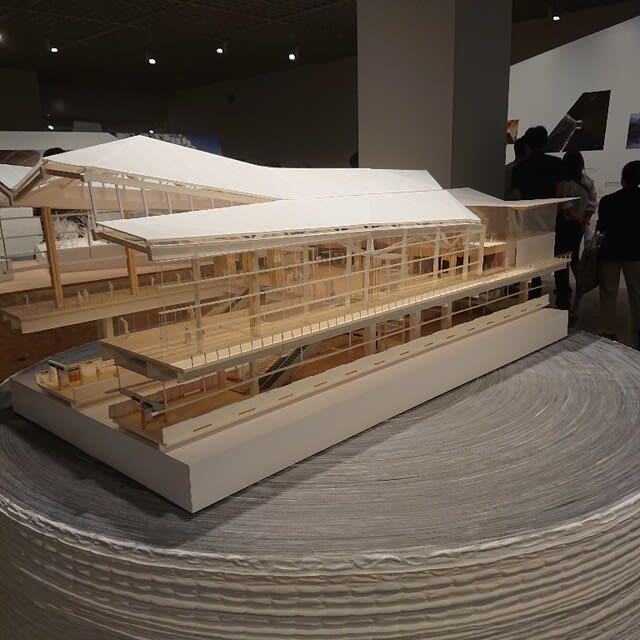

こちらは、山手線で市場新しい駅、高輪ゲートウェイ駅

通路や壁、梁に木材を使ってできた駅です。

屋根は和紙をイメージした光触媒膜で、自然光を柔らかく感じることができます。

この駅がどのような顔に最終的になるかは、周りの発展デザインによるので、上手く調和して、今の駅の良さが活きる街づくりをされるといいなぁ。

https://www.taiyokogyo.co.jp/blog/roof/a204

こちらも、また不思議な形。

壁に映る影も魅惑的。

“折る”ことにより、生まれる造形美。

そこには、意外な形を生み出す可能性も秘めている

折ることで、新たな閃きも生まれるのかも

東工大の大岡山キャンパス

あの大岡山キャンパスがこんなオシャレになっているとは。懐かしい。

階段状になった傾斜に座って友達や仲間とひとときを過ごす学生時代は、きっとかけがえのない想い出になることでしょう。

早くコロナが明けて、学生時代を謳歌できる日がくるといいですね

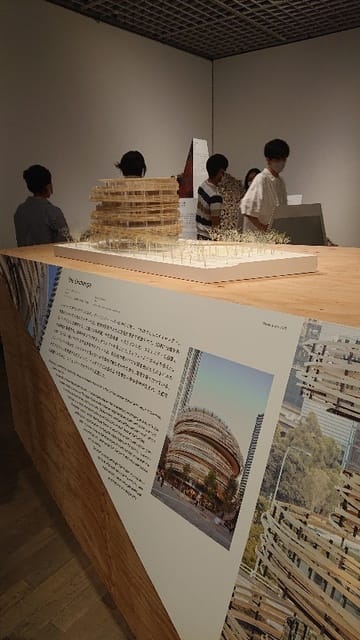

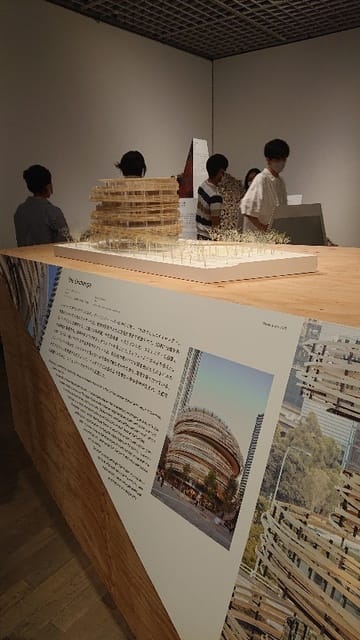

The Exchange(シドニー)

シドニーのダウンタウンの中心、ダーリングハーバーの中心に建つ、「木のコミュニティセンター」。

木製のスパイラル状のファサードは、動物の尻尾のように芝生広場まで延長されていて、広場に日陰を作るパーゴラとして機能する。上階には保育園、市民図書館、レストランなど、コミュニティの必要とする機能が配置され、各階の床スラブを少しずつシフトすることで、ヴォリュームにゆらぎを与えた。糸をぐるぐると巻きつけたような木製のスクリーンは、耐久性の高いアコヤ材を曲げたものをパネル化し、そのパネル同士を、ジョイントが見えないような形で重ね合わせながら、現場で取り付けている。木のスクリーンを透過する光によって、インテリアには蚕のようなやわらかな空間が生まれ、大都市の高層ビルの中に、コミュニティのオアシスが出現した。

年月を経た時にこのぐるぐると巻きつけられた木製パネルはどんな風合いになるのだろうか?

出来れば日本の木造建築のように、侘び寂びな趣になってるといいなぁ。

会場入口のポスター

会場入口前に展示されていた茶室

夢庵

周りの人が探していたので、気づいたのだが、建築模型の中には、必ずネコがいるのである!

大阪新歌舞伎座の跡地に建設され、新歌舞伎座の意匠を継承した外観が特徴的な、ホテルロイヤルクラシック大阪

https://ebisubashi-magazine.com/hotel-royal-classic-osaka/

ちなみに、東京の東銀座にあるADKと松竹のビルも隈研吾氏の設計だ

▲北京前門再生プロジェクト

中国の首都・北京を代表する観光名所「天安門広場」の南に位置し、昔ながらの胡同(フートン)や四合院と呼ばれる、歴史ある建物が残っているのが「前門」。エリア一帯の保存プロジェクトに隈研吾氏が参画して設計。

https://tabicoffret.com/article/75993/index.html

胡同も隈研吾氏が手掛けると、こんなにオシャレになるんですね

https://my8686.exblog.jp/26429449/

http://www.tokai-build.com/blog/archives/24648

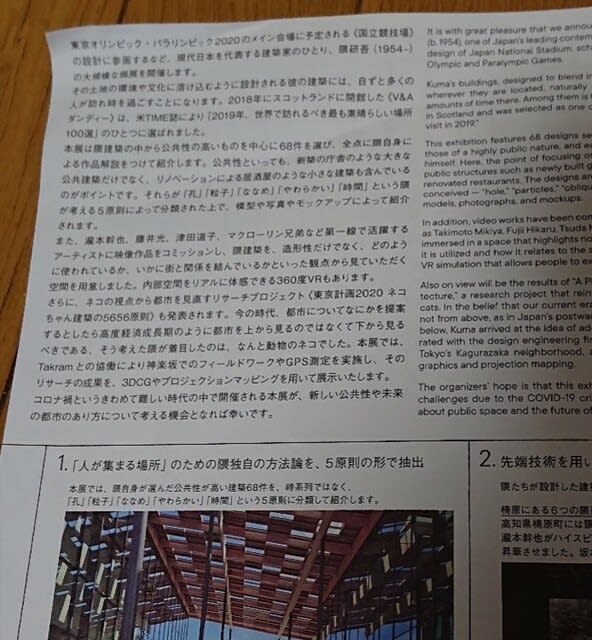

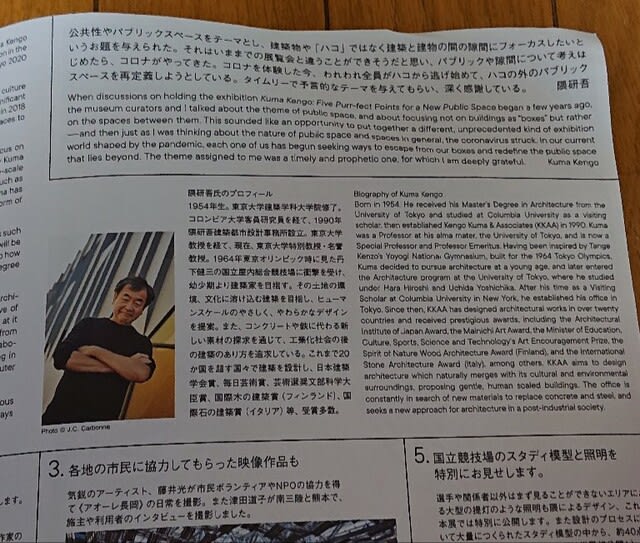

隈研吾展の図録

なかなか紙質もいい

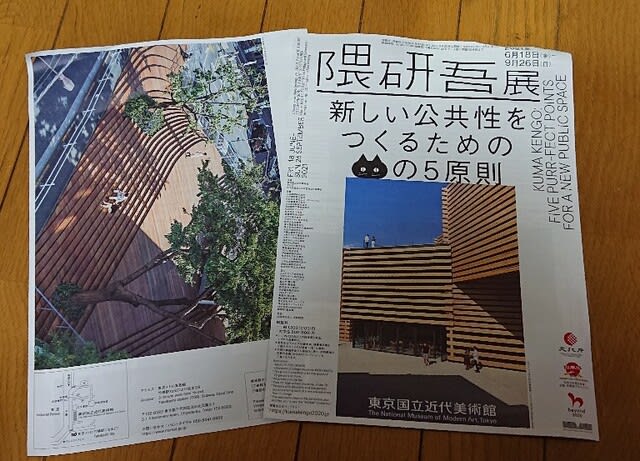

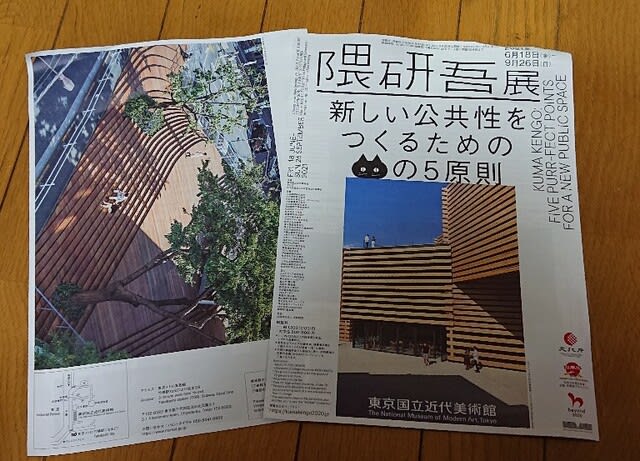

こちらは、チラシ

チラシ中面

ちょつと残念だったのが、通常の図録のように展示作品(建築模型)が載っているのではなく、実際に建築された建物の写真やその紹介なので、会場で撮った写真と照らし合わせることができず。。スミマセン。

でも、建築を学ぶ人にとっては、バイブルのような図録なんだろうなぁ。

それにしても、意外に隈研吾氏の設計された建物に出会ってたんだなーと、今回の展覧会を観て、あらためて思った。

隈研吾展のデジタルチケット

コロナ禍にて、すっかり事前予約制にての観賞が定着してきている。

展覧会では、チケットの半券を記念にとっておく人も多いが、デジタルチケットの場合は、希望すれば、デジタルチケットをもぎった際に、紙の半券を受け取ることができる。

国立近代美術館に到着

ぶらぶら美術館で紹介していた「隈研吾展」を観にやって来た。

2021年3/25に訪れた国立新美術館での佐藤可士和展以来の久し振りの美術鑑賞である。

WAKWAK((o(^∇^)o))

入口にはSnow Peakとのコラボによる、木のトレーラーハウス「住箱(Jyubako)」があった

▲

アウトドアメーカー、スノーピークとのコラボレーションで実現した、木のトレーラーハウス。

金属でできた冷たい工業製品であった20世紀のトレーラーハウスに代わる、暖かくてやわらかい「動く家」を実現した。室内も室外も、すべてヒノキ製の合板で覆われている。

トレーラーハウスの設計は、サイズ・重量に法的な制限がある。このプロジェクトでは、生活の空間を広げるため、ハウスを構成するパネルが外に飛び出すことで、テーブルや台になり、屋外とのつながりも可能になった。単に移動するだけではなく、自然の中を遊動する、新しいノマド型ライフスタイルが可能となった。コロナ後の新しい生活においても、大きな武器になると考えている。

だいぶ昔に、Snow PeakさんとはTVでお仕事をしたことがある。

その当時はコールマンが王道で、まだ、株式会社ヤマコウという新潟のキャンピングメーカーで、Snow Peakという名称はブランド名だった。

ただ、個人的にはいいなぁと思ってアプローチし、お仕事をコラボさせていただいた。

こんなに人気になりとても嬉しいし、物は凄く良かったので、その良さを多くの人が理解してくれて良かった。

さて、話は元に戻り、木で出来たトレーラーハウスはなんか不思議。

温もりも感じるし、青い空と芝の緑によく合う

14:52

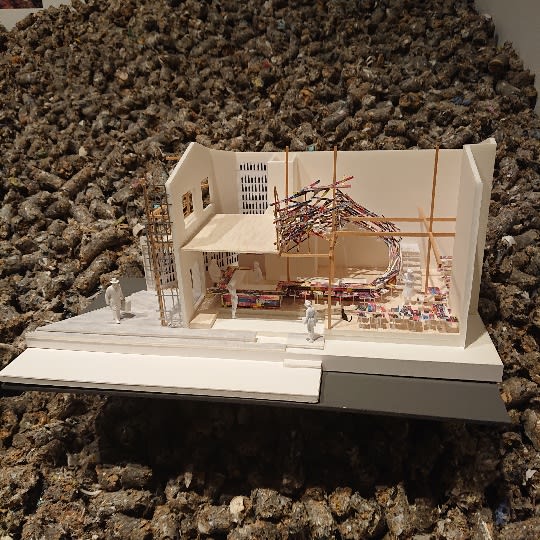

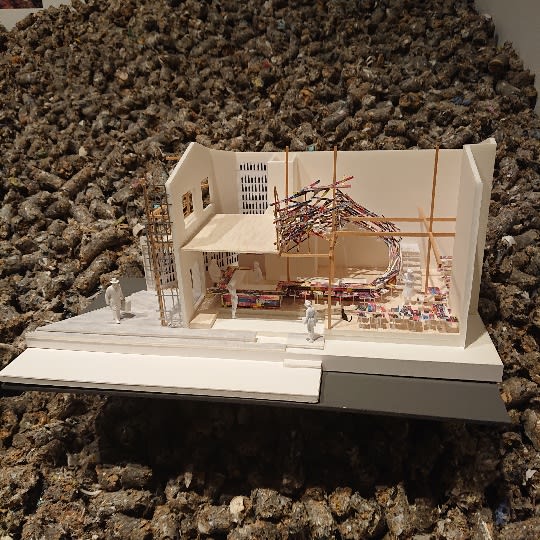

展覧会場に入ると、最初に目に入ったのはこちらの建築模型。

そう、浅草の雷門の前にある観光文化センターの建物である。

建った時は、不思議な形だな。。と思っていて、後から隈研吾氏のデザインだと知った。

「サニーヒルズジャパン」に取り入れた立体格子の模型

雲の上のギャラリーの模型(高知県)

森のような建築物を作り、梼原の森の中に溶け込ませたいという思いから始まったそうだ

日本建築の軒を支える「斗栱(ときょう)」という伝統的な木材表現をモチーフとして、刎木(はねぎ)を何本も重ねながら、桁を乗せていく「やじろべえ型刎橋(はねばし)」は、世界でも類を見ない架構形式。

京都や奈良の木造建築にも見られますが、地震の多い日本において、しなやかに美しく揺れを逃し千年以上の月日を耐え抜かせる先人の教えを現代社会で発展させる表現は、唯一の建物として神々しさすら感じられます。

いつか、この橋を見てみたいなぁ。

http://www.town.yusuhara.kochi.jp/kanko/kuma-kengo/gallery.html

https://kkaa.co.jp/works/architecture/yusuhara-wooden-bridge-museum/

国立競技場

紆余曲折あった国立競技場の建設でしたが、隈研吾さんのデザインでよかったかも。

派手ではないけど、日本らしい奥ゆかさを感じます

https://kkaa.co.jp/works/architecture/national-stadium/

木造の組み物は本当に神秘的な構造物で、魅惑的な形を造り出すので不思議

そんな中にも温もりを感じられるのがいい

網のようなランプシェイド

ブログにあげるために解像度を落としているので、今一つ網目の美しい曲線が伝わらなくて残念です( ;∀;)

この網のシェイドのすごいのは、床に映し出された影です。

まるで、貝の渦巻きのようです。

網と渦巻き貝。ここには無い海をなぜか感じます

世界初の耐震工法で生まれ変わった小松精練本社

染色大手の小松精練(石川県)が開発した炭素繊維複合材料「カボコーマ・ストランドロッド」を耐震補強材として使用。改炭素繊維ロッドを耐震補強に活用した建築改修としては世界初。

https://www.craftdesign.co.jp/cc/column10/

ロープのようなロッドで、耐震補強ができるなんて不思議。

この発想の転換はすごいなー。

見た目はいいのか?カッコいいのか??ちょつと微妙。

まあ、変な鉄骨とかで覆われるよりはいいのか?

こちらは、山手線で市場新しい駅、高輪ゲートウェイ駅

通路や壁、梁に木材を使ってできた駅です。

屋根は和紙をイメージした光触媒膜で、自然光を柔らかく感じることができます。

この駅がどのような顔に最終的になるかは、周りの発展デザインによるので、上手く調和して、今の駅の良さが活きる街づくりをされるといいなぁ。

https://www.taiyokogyo.co.jp/blog/roof/a204

こちらも、また不思議な形。

壁に映る影も魅惑的。

“折る”ことにより、生まれる造形美。

そこには、意外な形を生み出す可能性も秘めている

折ることで、新たな閃きも生まれるのかも

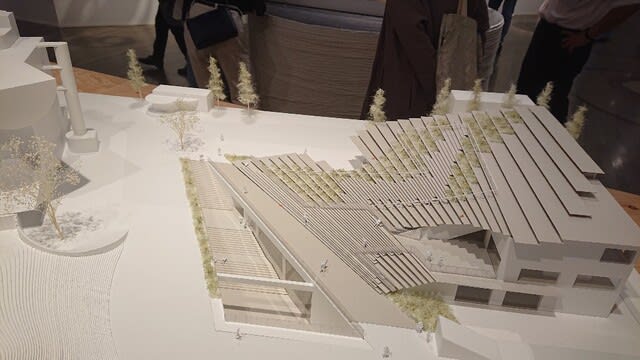

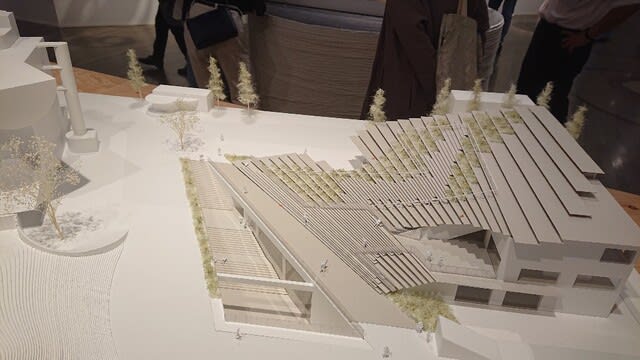

東工大の大岡山キャンパス

あの大岡山キャンパスがこんなオシャレになっているとは。懐かしい。

階段状になった傾斜に座って友達や仲間とひとときを過ごす学生時代は、きっとかけがえのない想い出になることでしょう。

早くコロナが明けて、学生時代を謳歌できる日がくるといいですね

The Exchange(シドニー)

シドニーのダウンタウンの中心、ダーリングハーバーの中心に建つ、「木のコミュニティセンター」。

木製のスパイラル状のファサードは、動物の尻尾のように芝生広場まで延長されていて、広場に日陰を作るパーゴラとして機能する。上階には保育園、市民図書館、レストランなど、コミュニティの必要とする機能が配置され、各階の床スラブを少しずつシフトすることで、ヴォリュームにゆらぎを与えた。糸をぐるぐると巻きつけたような木製のスクリーンは、耐久性の高いアコヤ材を曲げたものをパネル化し、そのパネル同士を、ジョイントが見えないような形で重ね合わせながら、現場で取り付けている。木のスクリーンを透過する光によって、インテリアには蚕のようなやわらかな空間が生まれ、大都市の高層ビルの中に、コミュニティのオアシスが出現した。

年月を経た時にこのぐるぐると巻きつけられた木製パネルはどんな風合いになるのだろうか?

出来れば日本の木造建築のように、侘び寂びな趣になってるといいなぁ。

会場入口のポスター

会場入口前に展示されていた茶室

夢庵

周りの人が探していたので、気づいたのだが、建築模型の中には、必ずネコがいるのである!

大阪新歌舞伎座の跡地に建設され、新歌舞伎座の意匠を継承した外観が特徴的な、ホテルロイヤルクラシック大阪

https://ebisubashi-magazine.com/hotel-royal-classic-osaka/

ちなみに、東京の東銀座にあるADKと松竹のビルも隈研吾氏の設計だ

▲北京前門再生プロジェクト

中国の首都・北京を代表する観光名所「天安門広場」の南に位置し、昔ながらの胡同(フートン)や四合院と呼ばれる、歴史ある建物が残っているのが「前門」。エリア一帯の保存プロジェクトに隈研吾氏が参画して設計。

https://tabicoffret.com/article/75993/index.html

胡同も隈研吾氏が手掛けると、こんなにオシャレになるんですね

https://my8686.exblog.jp/26429449/

http://www.tokai-build.com/blog/archives/24648

隈研吾展の図録

なかなか紙質もいい

こちらは、チラシ

チラシ中面

ちょつと残念だったのが、通常の図録のように展示作品(建築模型)が載っているのではなく、実際に建築された建物の写真やその紹介なので、会場で撮った写真と照らし合わせることができず。。スミマセン。

でも、建築を学ぶ人にとっては、バイブルのような図録なんだろうなぁ。

それにしても、意外に隈研吾氏の設計された建物に出会ってたんだなーと、今回の展覧会を観て、あらためて思った。

隈研吾展のデジタルチケット

コロナ禍にて、すっかり事前予約制にての観賞が定着してきている。

展覧会では、チケットの半券を記念にとっておく人も多いが、デジタルチケットの場合は、希望すれば、デジタルチケットをもぎった際に、紙の半券を受け取ることができる。