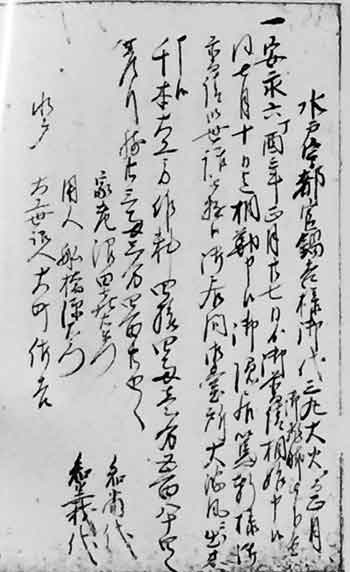

水戸宇都宮鍋吉様御代三丸大火にて正月

御飛脚被下置」

安永六 酉年正月二十七日より御普請相始申候

同年七月十日迄相勤申候 御隠居篤軒様御

普請御世話被遊候 御居間御台所大破風に出来 申候

千本大工方作料四十四両余 差引残二十三両余

家老 沼田喜右衛門 (知尚代)

用人 船橋源右衛門 (知義代)

水戸 大工世話人 大町 佐吉

先日書いた江戸後期の下野国宮大工・永野万右衛門さんの

工事記録文書読み取りを楽しんでいます。

安永六 酉年という年は、西暦で1778年。今から238年前。

日本史上では田沼意次の時代にあたり、関東では

有名な印旛沼の土木工事が公共事業として行われていた時代。

信濃に百姓一揆 三原山大噴火が起こった年に当たる。

主な時代背景は、以下のようなこと。

●1764年 (明和元年) ■江戸大火

●1783年 (天明3年) ■浅間山噴火

●1791年 (寛政3年) ■江戸市中銭湯の男女混浴を禁止

一方欧米ではアメリカの独立戦争などの動きが活発化し、

フランス王家ではオーストリア王家からの嫁のマリーアントワネットの

評判が、余りよろしくない状況だった。

彼女の兄ヨーゼフ2世はマリーアントワネットに妻として王妃としての務めを説き

夫であるフランス国王に対する態度を改めさせた。

1778年12月には夫婦の最初の子供、マダム・ロワイヤルが誕生。

というような歴史事実があったとされています。

当時の下野国の大工たちにとって水戸での仕事は、

公共事業へのご奉公の感覚が強かった様子がしのばれます。

この記録は、水戸の大工世話人という役儀からの通達文のようです。

徳川幕府の威光がまだ強い照りを持って謹んで工事にあたった気分充満。

この工事への参加について隣国の宮大工に対して

飛脚での知らせがあったというのも格別感をもたらせている。

また、水戸らしく引退した「老公」が

「御隠居篤軒様御普請御世話被遊候」という記述に、楽しんでいる様子が。

家老と用人という存在が併記されているのは、

公的には家老だけれど、私的権力者である用人も連名表記になっている。

幕府政権機構などでの権力中心のゆらぎを表現もしている。

将軍や大名といった個人権力の時代には、役職システムもゆらぐのですね。

で、下賜された工事金額は44両余り。1両5万円とすれば220万円ほど。

これで1月から7月までご奉公したということ。

衣食住のすべてがカネに換算されていない、非資本主義の時代での

妥当性のある「工事金額」だったということなのでしょう。

記載はないのですが、材料としての木材資材などや、

必要経費としての食費や出張宿泊費用などは別途支給だったと思われます。

いろいろと時代の感覚が伝わってきます。

写真は奈良春日大社付属の板倉建物。イメージカットです。