先般取材した近畿大学・岩前篤先生の講演からの情報です。

岩前先生は健康と住宅といった視点から研究を進められていて

建築と医学の接点のような情報について、いつもさまざまな知見を伺えます。

今回の講演でもさまざまなエビデンスの発表があったのですが、

そのなかでも表題のテーマについて強く興味を持ちました。

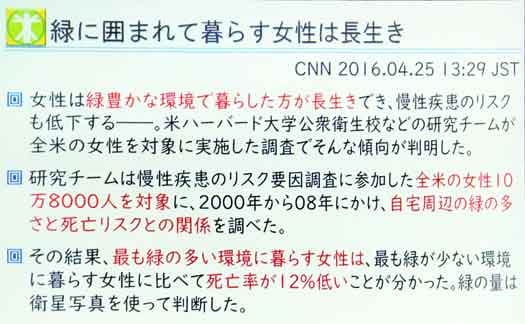

「緑に囲まれて暮らす女性は長生き」

アメリカ・ハーバード大学公衆衛生校などの研究チームが全米108,000人を対象に

自宅周辺の緑の多寡と死亡率との因果関係を調査した結果、

こうした結果が得られた、としている。

これまで経験的に緑・植生が豊かな環境ほど

「いごこち」はいいという経験則は自然にあると思われたけれど、

このような実証というのは、思わず目を開かされた思いがしました。

健康というポイントではこれまで住環境というものは

エビデンスのないもの、あるいは科学的ではないものと

医学の側からは見られてきたと思われます。

人間の健康というよりも、病気に対してそれを「治療する」のが科学的立場。

その立場からは健康というものはあいまいな概念とされてきた。

そういった領域にさまざまな科学的なメスが入れられてきているのですね。

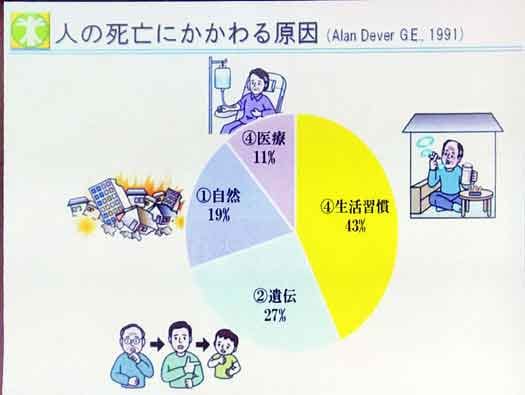

先生の発表では、人の死亡にかかわる原因として

自然的要因(気象や災害など)、遺伝的要因、医療的要因、生活習慣要因が

挙げられていましたが、そのうち関与比率は

「生活習慣」要因がもっとも大きく、全体の43%を占めるとされていました。

生活習慣とは食生活ももちろんだけれど、より大きくは

住宅の環境がどうであるか、ということの比率もきわめて大きいことは自明。

緑が豊かな環境、という科学の仕分けが難しいとされてきた

環境要因もこういうエビデンスの積み重ねが可能になってきたのだと。

従来、住宅室内の「温熱環境」には明瞭な因果関係が指摘されてきたけれど、

より幅広い「住環境」領域が、人間の健やかさに大きく与っていることが、

かなり明らかになってきたと言えるのでしょうね。

こういった知見の探究は、より有用な住宅環境への指針、

大きな道しるべになる可能性が高いと思います。

人間が健やかに生きるために、住環境「技術」は大きく貢献することが出来る。

そうだとすれば、科学的知見とセットで住環境改善の大きな動機になり得る。

この部分、今後とも大いに注目していきたいと思っています。