あれからすでに2週間がたった。相変わらず、時の過ぎるのは速い。

------------------------------------------------------------------------

富士山登山のシミュレーションを兼ねて伊吹山(1377m)に登った。伊吹山ドライブウェイを使えば9合目まで車で上がれる。9合目から頂上までなら登ったことは何度かあるが、一度麓から自分の足で登ってみたいと思っていた。

登山やトレッキングはほとんど経験がなく、富士山を目指す前に伊吹山で装備や体の負担など試してみることの意味は大きい。

標高は低いけれども、麓からの高さは意外とある。もちろん、伊吹山登山は「初心者向き」、富士山・富士宮ルートは「中級」となっているので、富士山に登るのは今回の比ではないだろう。

逆に言えば、伊吹山でも苦労するようなら、富士山には登れないかもしれない。試すにはちょうどいい。

●伊吹山 :標高差 1167m /登り 3:50/下り 2:30

・登山口(210m)--1:40-->三合目(720m)--2:10-->山頂(1377m)--2:30-->登山口

●富士山《富士宮ルート》:標高差 1335m /登り 5:10/下り 3:30

・五合目(2380m)--1:25-->新七合目(2790m)--1:40-->八合目(3220m)--2:05-->浅間大社奥宮(3715m)--3:30-->登山口

出発

7:30

出発

7:30に家を出て、途中コンビニによっておにぎりなど調達。登山口近くの駐車場に車を停めたのが

8:50頃。駐車場はほとんどどこも500円だった。

靴をトレッキングシューズに履き換え、多少の準備をして出発したのが

9:10頃。登山口まではすぐ。続々と登山者が登っていく。

もうすでに太陽は高くて、暑さが気になったものの、素晴らしい天気で気持ちも高揚する。

三合目到着

三合目到着

三合目到着が

10:20頃。快調。ときおり下界を眺めてはいい気分にひたった。

少し前にも、近くの池田山に登ったが、ここ伊吹山は一回りもふたまわりも大きな山だし、登山道もよく整備されている。

老若男女バラエティに富んだ登山者は、概ね本格的な装備だ。ダブルストックの登山者が目についた。

世間をにぎわす山ガールの華やかな姿も実際に目にした。1人あるいは2,3人といった少人数で登っているケースが多いみたい。

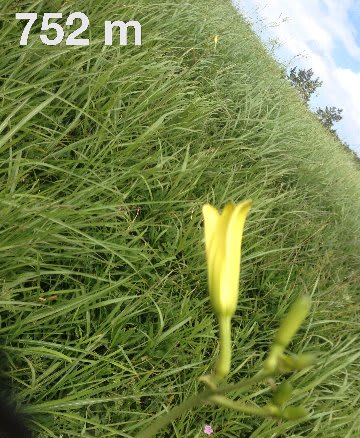

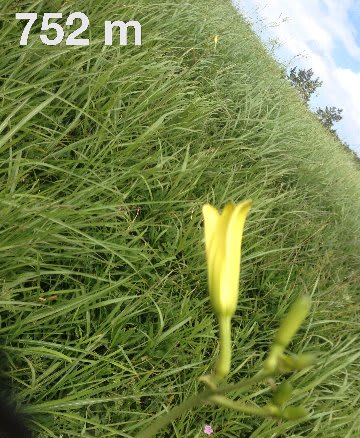

西にはびわ湖が一望できる(1070mの写真右上)ほか、高山植物の宝庫でもある。美しい自然を満喫できる。

※

※上から順にクサフジ、ニッコウキスゲ、コオニユリ(たぶん)。ほかにもたくさんの花々を目にした。

わたしにとっては、ほとんど初めての本格的な登山。

七、八合目あたりからは、手を使わないと登れない(下りられない)ようなところも少なからずあった。

実際、滑り落ちたり転んだりした人も何人か見かけた。登山とはこういうものだったか、と今さらながら間の抜けた感想を持ったりした。

トレイルランナーの集団(739mの写真)などもたくさん見かけて、ちょっと興奮した。

本当に走れるのは5合目くらいまでで、それから上はコースも狭く、急で、駆け上がるのは無理だろう。 それでも颯爽と、見た眼ごく普通の女性たちまでが山を走っているのには、正直少し驚いた。大したものだ。

誰かが「伊吹山少し甘く見てたな。夜叉が池だってこんなに汗かかなかったよな?」と仲間に話してるのを耳にした。登りでは、わたしも汗はもうビックリするくらいかいた。タオルを首に巻いていたのだが、何度も絞ることができるほどだった。

ハイドレーションパックを初めて試したが、実に調子が良かった。富士山でも使おうと思う。帰宅後残量を計ったが600ccほど残っていた(2ℓパック)。

無事山頂に到着

無事山頂に到着

山頂到着は

11:50頃。周囲がガスってきて、あっという間に山頂は真っ白となり下界は見えなくなってしまった。山の天気は本当に変わりやすい。

九合目の駐車場から合流した軽装観光組もいるので、山頂は銀座か竹下通り並(?)のにぎわいだ。

持参したおにぎりを食べ、腹ごしらえ。梅のソフトクリーム(300円)も食べる。なかなかおいしかった。

山頂のトイレはとてもきれいだった。途中、一合目のトイレ(下の写真)ものぞいてみたがそちらもきれいだった。

ただ、思ったよりもゴミなどを山道に見かけたのは残念だった。これだけ人が多いとマナーのいい人ばかりじゃないのでしかたがない。

下山

下山

霧が少し晴れてきたところで下山開始。

12:50頃。

登りでは、一合目からアディダスのmiCoachをiPhoneで起動させて記録をとっていたのだが、登りだけでバッテリー残量が10%を切ってしまった。

予備の充電器を持ってはきたのだが、こいつが充電にべらぼうな時間がかかることが判明。最低限、メールや電話がつながる状態は確保しておきたかったので、帰りはiPhoneはほとんど使えなかった(帰りは写真もほとんど撮れなかった)。

iPhoneは便利この上ないけれども、山ではあれこれ操作するのがかなり面倒だ。首からぶら下げているので、岩などにぶつけないように気も使わなくてはならない。

そんなわけで、下山ではザックのポケットにしまいこんだ結果、身軽になったので、帰りはスピード重視で下りてみることにする。

登山靴だし、「走る」わけにはいかないが、それでも下りだし、意外とスピードは出る。グングンと気持ち良く下って行った。

下りでは、登り以上に手を使わないと下りれないところが多く、手袋をする。

山頂から八合目あたりまでは、年配の女性や子供ではかなり危なっかしいところがいくつもあったのに、みんななんとか登っていて、これにも驚かされた。

挨拶とマナー

挨拶とマナー

ゴミが意外に多かったことは先に書いたが、マナーについて気になったことをもう1つ。

山ではすれ違う時、横を通り過ぎる時など、必ず挨拶の言葉をかけるのがルール。ほとんどの登山者はお互い気持ち良く「こんちは」と挨拶を交わすのだが、中に挨拶されても応えもしなければ、自ら声をかけようともしない人たちがいる。

中高年くらいの女性パーティをたくさんみかけたのだが、挨拶しないのはほとんどがそういう年格好のおばちゃんトレッカー集団なのだ。100%といってもいいくらい。

ランニングしてても、ペアになって歩いている50~60代くらいの女性に、挨拶をしない--というかする気のまったくない人がいる。おしゃべりに夢中になっていて周りが目に入らないというか、あえて目に入れないようにしてるという気さえする。

若い人たちは、よっぽどきちんと率先して挨拶してくれる。未来は明るい。

転倒

転倒

五合目まで下りてきて、道もずいぶんなだらかになったので手袋をはずす。

休憩場所で多くのトレイルランナー、トレッカーが一息ついているのを横目に先を急ぐ。

思いのほか調子良く山行をこなし、トレランへの可能性も感じたりして、多少気分が高揚していたにちがいない。

油断したつもりはなかったのだが、少々調子に乗っていたのかもしれない。

それから何分も経たないうちだった。どうなったのか、自分でもよくわからないのだが、体重が前がかりになったところでバランスを失い--なんとかこらえようと頑張った記憶は残っている--左半身から体を地面にたたきつけ、あとは坂道なので体を戻しようもなく、一回転したにちがいない。

踏ん張っていた左脚ふくらはぎの筋の一本もしくは一束がピキッと音をたてた。

「やっちゃったか!」

頭は無事のようだ。体全体が叩きつけられた格好だし、坂道ということもあってすぐには起き上がれない。

後ろからくる人の気配はなく、10mくらい前方に見える登山者は気が付いていないのか、気づかぬふりをしているのか、そのままどんどん遠ざかって行った。

ほっとするような、がっかりするような複雑な気分。

※転んだのは「856mの写真」のあたりだと思います。

怪我

怪我

左の肘と左手の掌--小指の下あたり--が痛い。ロングパンツの左膝のあたりにどうやら血がにじんでいる。膝上までめくってみると、あちこちから血が流れている。

膝がしらの上の方の一か所は小さな肉片がきれいにくりぬかれたようになって、とりわけ強く血があふれてきていた。

なんとか起き上がって、土を払う。

長袖長ズボンだったので、たとえば破傷風のような心配はいらなそうだ。

半袖半ズボンなら怪我ももう少し深かった可能性もある。長袖長ズボンは軽快さに欠け、半袖半ズボンの誘惑は強力だが、長袖長ズボンで正解だった。

歩く分にはさほど痛みも感じなかったので、坐って休めそうなところまでしばらく歩く。

ハイドレーションパックの水しかないので、腰をおろして唾をつけてはティッシュペーパーで血をふいた。ボトルに予備の水を持ってくるのをやめたのを後悔した。

持参したばんそうこうを貼ってみたが、数も大きさも十分でなく、すぐに血だらけになりはがれてしまい役に立たない。

心臓に近い膝上を強くタオルで縛ってなんとか出血を止めようとするが、止まる気配はない。

ロングパンツの膝部分は血に染まって赤くなっていた。映画のシーンにこんなのよくあるなと思う。

帰路を急ぐ

帰路を急ぐ

こうなっては人目をはばかってるどころではなく、左足は膝上までパンツを巻き上げ、とにかくきつくタオルを巻き直し、一刻も早く登山口まで下りることを考えた。

どこかで助けを求めることも頭をよぎったが、それほど大げさなことでもない気がした。

歩く分には大した痛みも不自由もなかったので。

ただ、あとから思い返すと、あの状態でよく五合目から下りてこられたな、と思わないでもない。

膝から流れ出す血は固まらず、流れ続けている。

ときどきふき取りながら歩かねばならず、見栄えも悪いから気になってしかたがなかったが、結果的に誰にも声をかけられずに下まで下りてきた。

人は意外と他人のことなど見ていないということかもしれないし、見て見ぬふりをしているのかもしれない。

ずいぶん歩いたはずなのに、なかなか距離が進んでいないような感覚にとらわれながら歩いていた。

ようやく三合目までたどりつく。ここからは、かつてスキー場だった場所で、登山路の横が芝生になっている。親子連れが斜面に坐りこんで楽しそうに遊んでいた。

「少し休もう」

脇にそれ、芝生の上にザックをおろし、足を延ばして草の上に体を横たえる。時刻は

14:20頃。

頭上には、真っ青な空に浮かぶ真っ白な雲が、ゆるやかに流れていた。芝生の上を風が滑り降りていく。

しばらく怪我のことも忘れて、生きている幸運に感謝したいような気持になって、空を見上げ雲の動きを追いながら、高原の空気の匂いを嗅いでいた。

わたしの真似をしたわけでもないと思うが、あとから来たカップルが、同じよう芝生に腰をおろして、おしゃべりに興じていた。

一合目から登山口まではすぐのように思っていたので、そこから先の道のりがひどく長く感じられる。

なぜだか、まわりに人もほとんど歩いていない。道をまちがえたのか?と疑いさえした。

あたりは木々に囲まれていて、木漏れ日も多くは差し込んでこない。時折、鳥の鳴く声が響く。あたかも登山口へとたどり着くための--すなわち天界から俗界ないし日常へと舞い戻るために通り抜けなくてはならない肝試しの空間のようでもあった。

疲れ果てて登山口にようやく戻りついたのが

14:50頃。

血はまだ止まっていなくて、結んだタオルの先が血で赤く染まっていた。

■後日譚

アイシングはしていたのだが、腫れはおさまらず、何よりも熱を持った状態が続いていたので、 2日後、整形外科で診察を受けた。

歩く分には痛みもほとんどないのだが、走るとなると小走り程度でも痛くて、今後の見通しに一抹の不安を覚えたからだ。

わたしは、歩くのではなく、走らなければならない。

レントゲンの結果、骨には異常なし。熱を持っているのは傷のせいだし、なにより「まだ2日しかたってないんだから当たり前です」と言われた。なるほどと納得。

「一番の傷が膝のお皿の上のほうで、ここは太腿の筋肉とつながっている場所。無理して炎症を起こすようなことになると治すのが大変になりますよ。くれぐれも痛みのあるうちに走ったりしないように」

なるほど。適切なご説明に感謝します。

念のためということで、抗生物質と炎症・傷み止めを処方してもらう。

※医者に行く前日の左膝

腫れも熱もひかないまま、あれから2週間。未だ完治せず。でもだいぶ良くはなった。

子どもの頃、転んでは膝をぶつけて血を流してはかさぶたをつくっていた経験を持つ人は多いだろう。

大したことじゃない、と思っていた。

大人、とくにもう若くもない年齢の大人では、また事情が違うらしい。

そこはかとなく哀しい現実がそこにはあった。

膝の怪我は何かと厄介なようだ。

〈おしまい〉

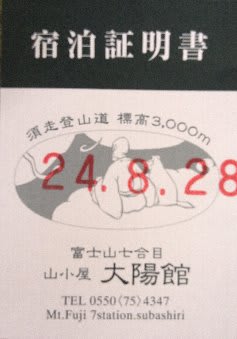

大陽館にて。受付。トイレ。

大陽館にて。受付。トイレ。

大陽館にて。宿泊料金など。

大陽館にて。宿泊料金など。

大陽館にて。夕食。

大陽館にて。夕食。

大陽館にて。七合目からの眺め。

大陽館にて。七合目からの眺め。

大陽館にて。部屋と寝床。

大陽館にて。部屋と寝床。 大陽館にて。眠れない夜

大陽館にて。眠れない夜

出発

出発

転倒

転倒