会場となった、湯倉神社拝殿(右奥)

講演の前に行われた、参加者の健康を祈願するお祓い

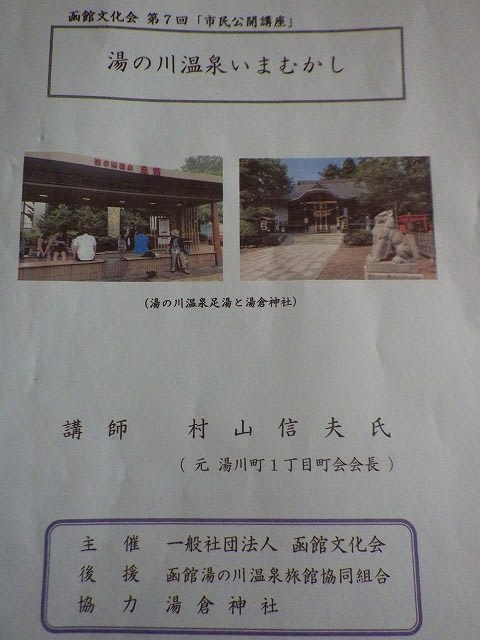

一般社団法人函館文化会主催の市民公開講座が、湯川町の湯倉神社を会場に開催された。

演題は「湯の川温泉いまむかし」で、講師は「湯の川の原住民」を名乗る元湯川町1丁目町会会長・村山信夫氏。参加者は70名ほどだった。元同職等の知り合いが非常に多かった。

内容のレジュメの大項目だけ並べると、下記の通り。

1、「湯の川温泉」のあらまし

2、いにしえの「湯の川村」の様子

3、「湯の川村」のなりたち

4、函館・湯の川間のアクセス

5、湯の川商店街・旅館街などと行事

6、忘れられない災害と出来事

7、今後の湯の川の発展と課題

数多くの古い写真を基に、詳しい説明やいろいろエピソード等が話されるので、時間があっという間に過ぎてしまった。

最初の写真がトップ画像の「松浦武四郎が来た頃の南部屋」だった。当時の湯の川村は人家が20軒、宿はこの南部屋1軒のみ、主な仕事は昆布漁だったらしい。この宿には武四郎も泊っている。

当時の湯の川村までの道だが、本道は亀田経由で、副道が現在の漁火通りの2本だったようだ。

温泉は昔から湧いていた言い伝えはあるが、史実に基づく湯の川温泉の発祥は1653年で、松前藩の殿様が幼少期にここの湯に入って病が治ったので、翌年鰐口と金の薬師尊像が奉納されて湯倉神社が創建されたことに始まると言われている。

明治31年の東川町からの馬車鉄道開通、大正2年の路面電車の開通に伴い、温泉観光地として急速に発展した。それ以降の懐かしい名前の温泉宿やその様子、旅館街や商店街などの写真をたくさん見せていただいた。子どもころの微かな思い出を蘇らせてくれるものもあった。

講演終了後、宮司さんの案内で、境内を見学した

社殿の説明。創建は360年以上前だが、この建物は1941年(昭和16年)造営。

御神木のイチイ~湯川一の古木で、樹齢は約370年。

なでうさぎ(神兎)~神話「因幡の白うさぎ」に因み、創建360年を記念し御神前に設置された。

豊受稲荷神社~御鎮座の経緯や時期の詳細は不明だが、古くから湯の川地区の篤い信仰を集めている。

日吉神社~以前は日吉町4丁目にあったが、道路の拡張工事でここへ移設された。

明治初期に大阪から50人が入植して開拓に当たった際に、滋賀県大津の比叡山「日吉大社」の分霊を祀った。

場所を貸しているだけで、管理は湯倉神社ではなく、氏子が自分たちで行っているという。

湯川温泉発祥之地碑~湯倉神社前の東角にある。昭和22年に湯川倶楽部によって建造。

そのそばに生える「湯倉の大銀杏」~樹齢220年で、境内一の大木

その頃の南部屋はどの辺にあったのか・・・sakagさん市民講座有意義な勉強会参加ですね。ブログ拝見し、勉強になりました。

武四郎の記録には出てくるのでしょうか?

武四郎は温泉好きだったのかも知れませんね。

一度、「渡島日誌」だけでも読んでみようと思います。