鳥写真も、3月分がだいぶ溜まってしまいました。

今回は、そんな3月の在庫から、活動が盛んになってきたハヤブサを載せてみます。

A田圃をぶらぶら歩きながら、ウォッチングしてると、時々2羽のハヤブサが突然やって来きて、狩りをしてる光景を見かけます。

春先の田圃は見通しが良いせいか、猛禽類が狩りをするには、恰好の場所なのかもしれませんね。

突然、忍者のように現れたハヤブサが、遥か先の大きな樹の周辺で、何回か急降下すると、ムクドリやカワラヒワなどの小型の鳥が一斉に飛び立ちます。

さすがのカラスも、どこかソワソワし始めます。

2羽が交互に、旋回と急降下を繰り返しますが、なかなか獲物をゲットできないようです。

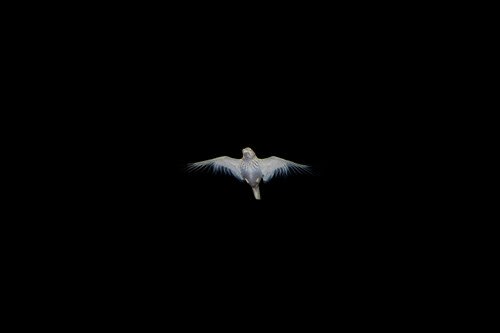

その内の1羽が、こちらの方までやって来ました。

まだ若いハヤブサですが、精悍な顔つきは成鳥にも負けてませんね。

ハヤブサ(隼)

世界中に広く分布しており、日本では留鳥または漂鳥・冬鳥として扱われ、九州以北で繁殖しています。

ハヤブサは、「速い翼」が転じたもので、早く飛ぶことから、この名前が付いたそうです。

(因みに、ハヤブサが、獲物を捕る時に急降下するスピードは、時速約390kmで、日本の留鳥の中では最速です!)

日本人とのつながりも長く、「日本書紀」や「古事記」にもたびたび登場します。(「野鳥の名前」より)

分類学的に見ると・・・・姿形から、今までタカなどと同じ仲間と思われていたハヤブサも、近年、DNA鑑定で、インコやスズメの仲間に分類されています。

2羽いるのですが、近くまで来てくれるのは、いつも同じ個体です。

この2羽が番なのかどうか分かりませんが、ハヤブサにも春の恋が芽生えてきたのでしょう。