前回のお話「遅夏休みin長野・序」はこちら

さて、

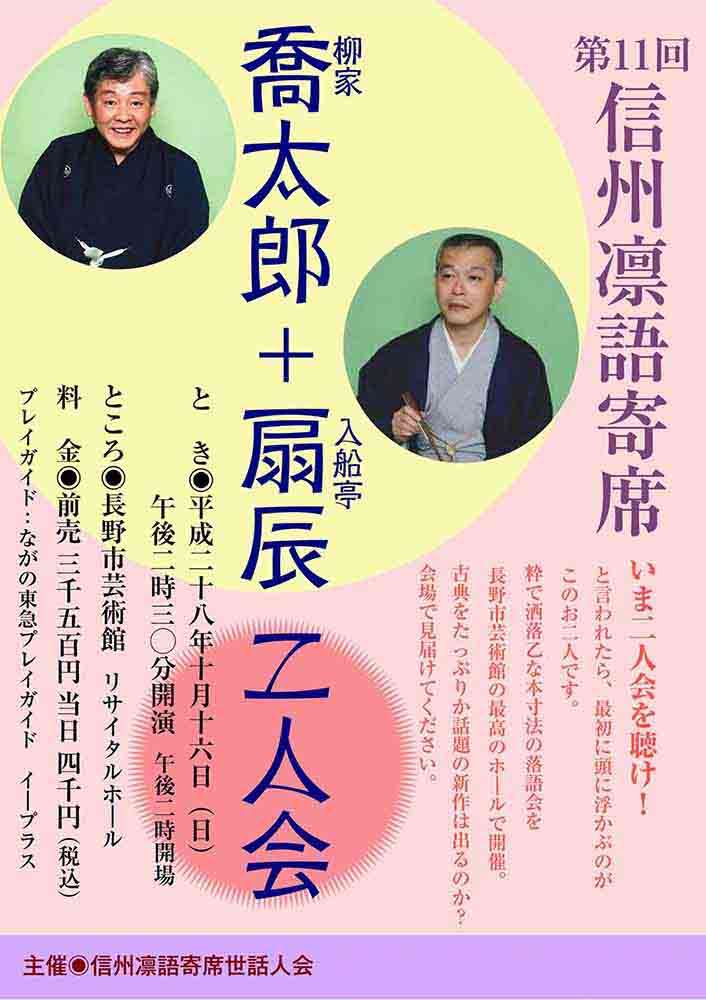

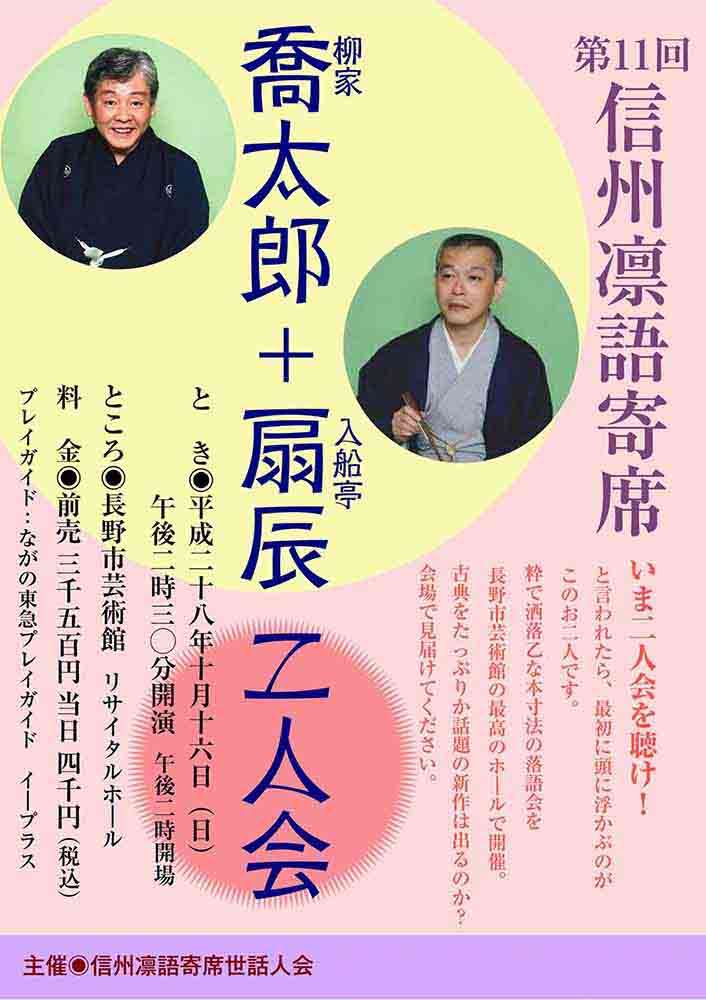

信州凛語寄席(しんしゅうりんごよせ)は、長野のドンちゃんが有志とともに毎年開催している地方寄席です。

りんごは長野の象徴、そこに長野の空気感を感じさせる『凛』と落語『語』を当ててドンちゃんが名付けました。

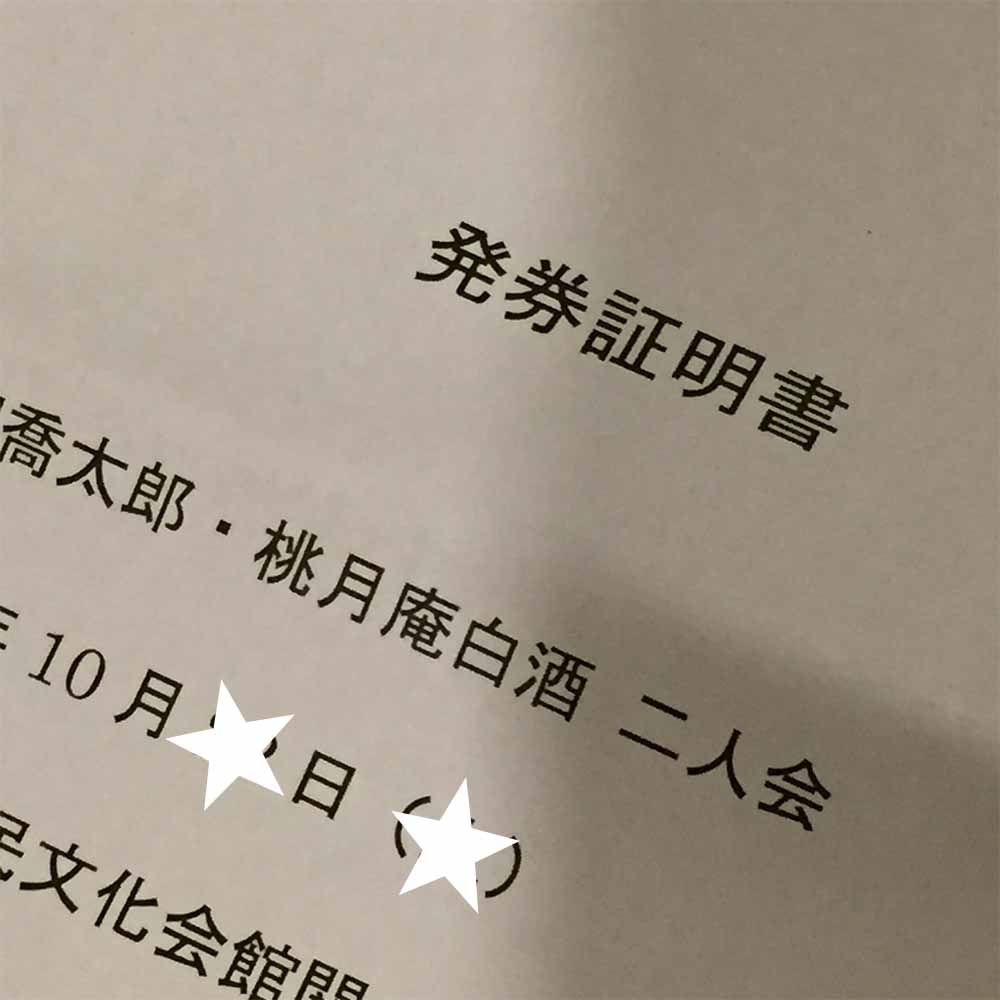

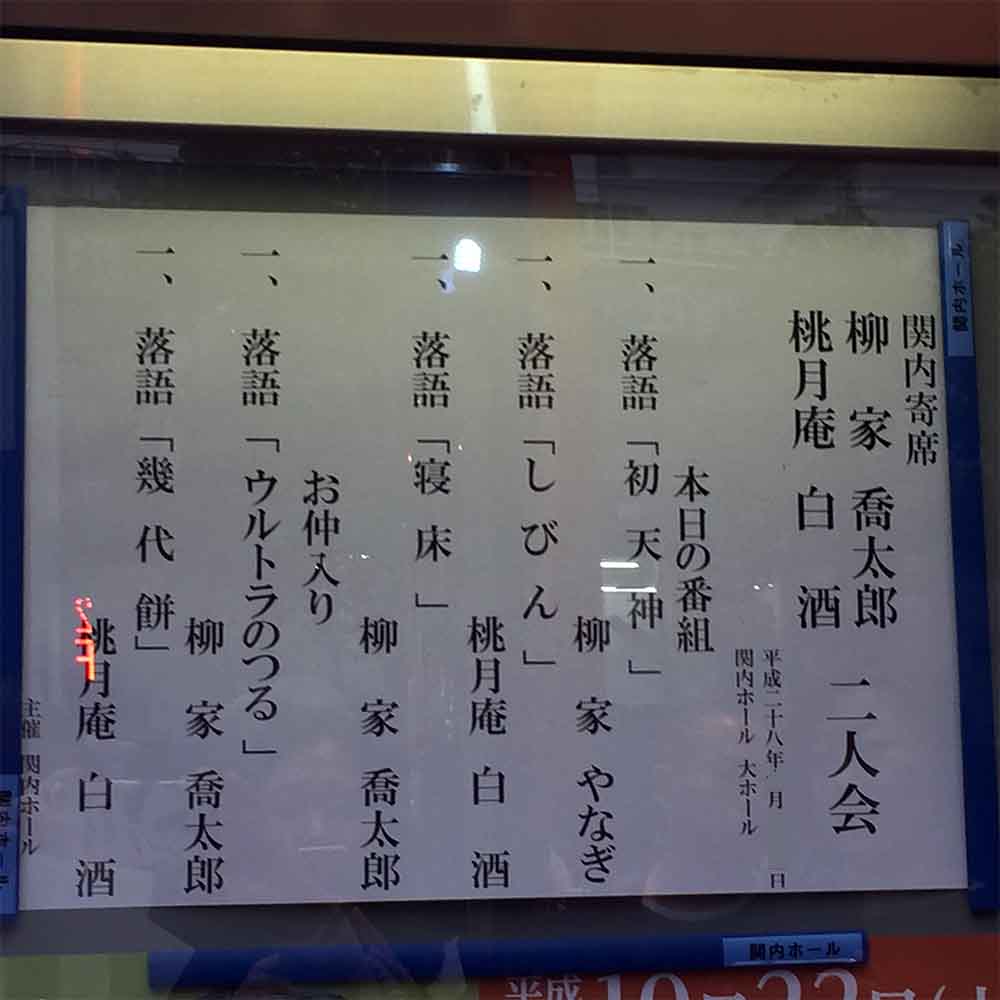

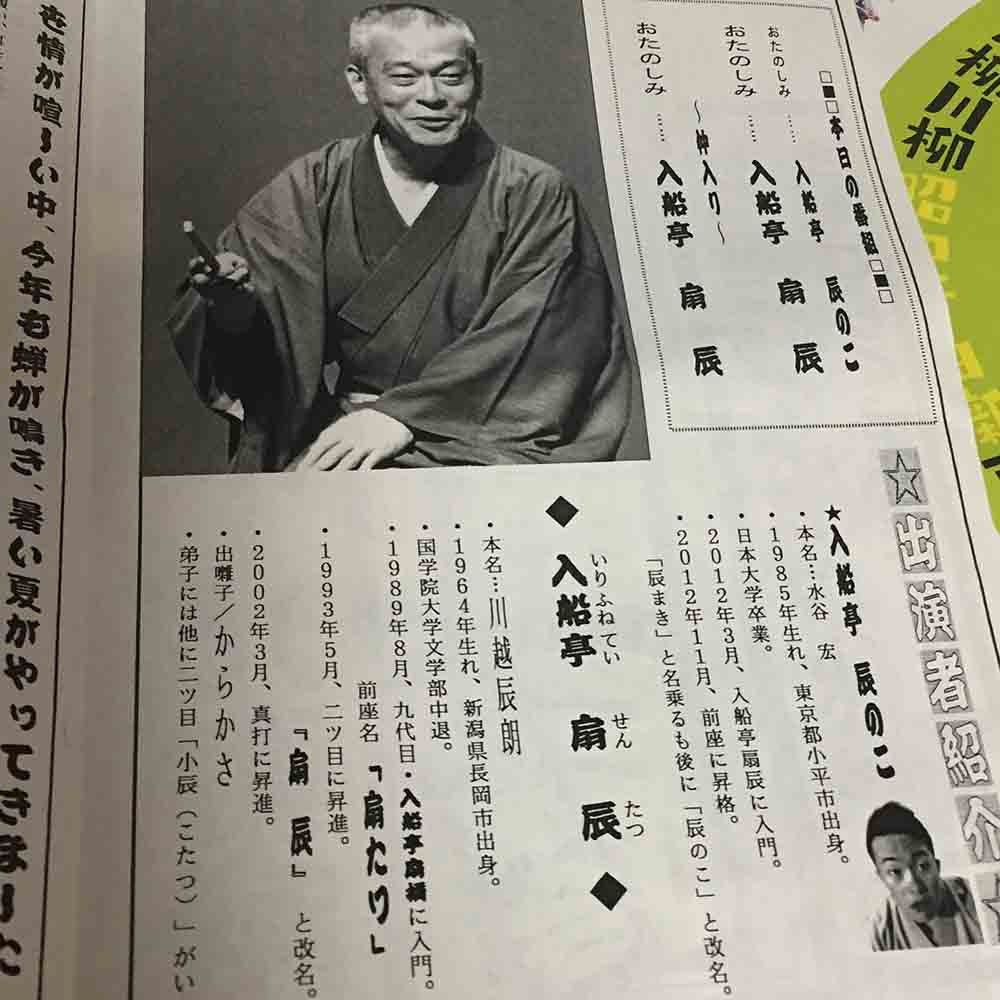

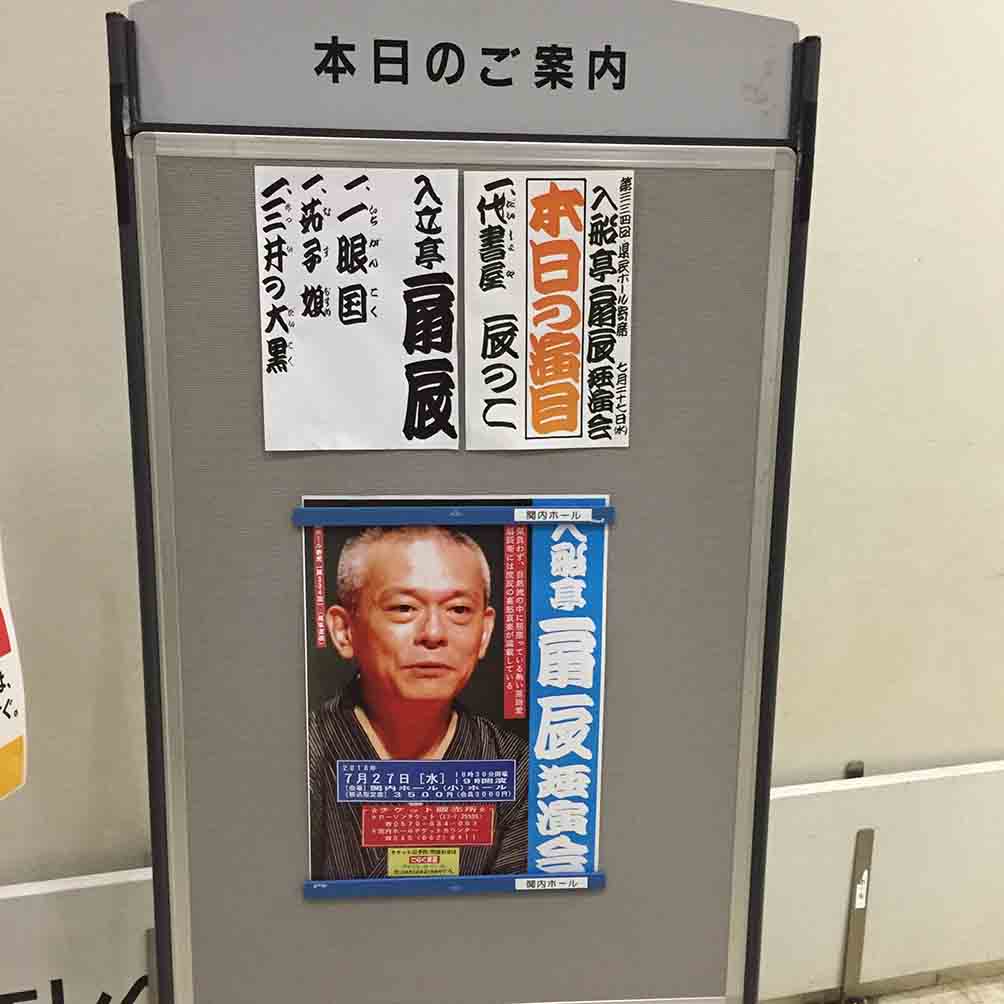

今年は『柳家喬太郎&入船亭扇辰」というコアで売れっ子なお二人の共演。

落語好きならもう是非聞きたい!!という素晴らしいコラボ。

喩えて言えば、「シン・ゴジラ」と「君の名は」の二本立て…、

あるいは、鎧塚シェフと道場六三郎氏の共演か…

カープ黒田と日ハム大谷の直接対決…。

会場は、長野市芸術劇場リサイタルホール

タクシーに分乗していざ出発。

へへへ、ここで天国を味わいました。

な、なんと!

恐れ多くも畏くも、

人数と体型?関係で私目が両師匠に挟まれる形(刑事ふたりに連行される犯人みたいな感じ)で

タクシーの後部座席に同乗!!

会場楽屋口前にはすでに喬太郎師匠のファンと思しき女性達がたむろしている中

あの真ん中の女は誰なの?!って視線を感じつつ(あくまで個人の感想です)

会場入りさせていただきましたー。

お姉様方ごめんなさーい(低頭)

師匠おふたりが楽屋に入ると、

みんなで手分けして設営開始。

音合わせ、というか、マイク音響調整中。

わかる人にはわかるコアなツーショットです。

ちょっと複雑なつくりの会場に戸惑いながら機材を設置してきます。

緋毛氈座布団などは持ち込み、

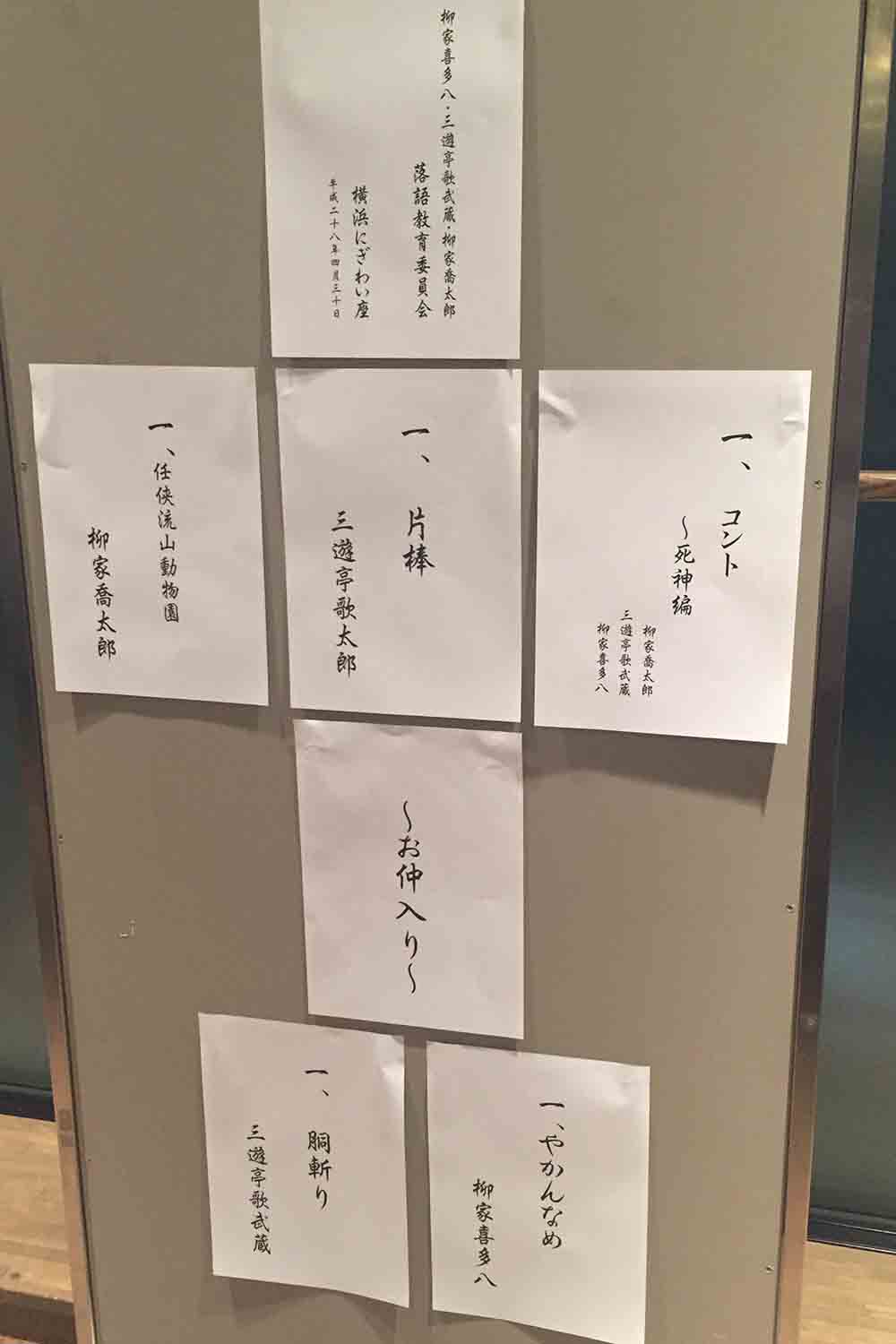

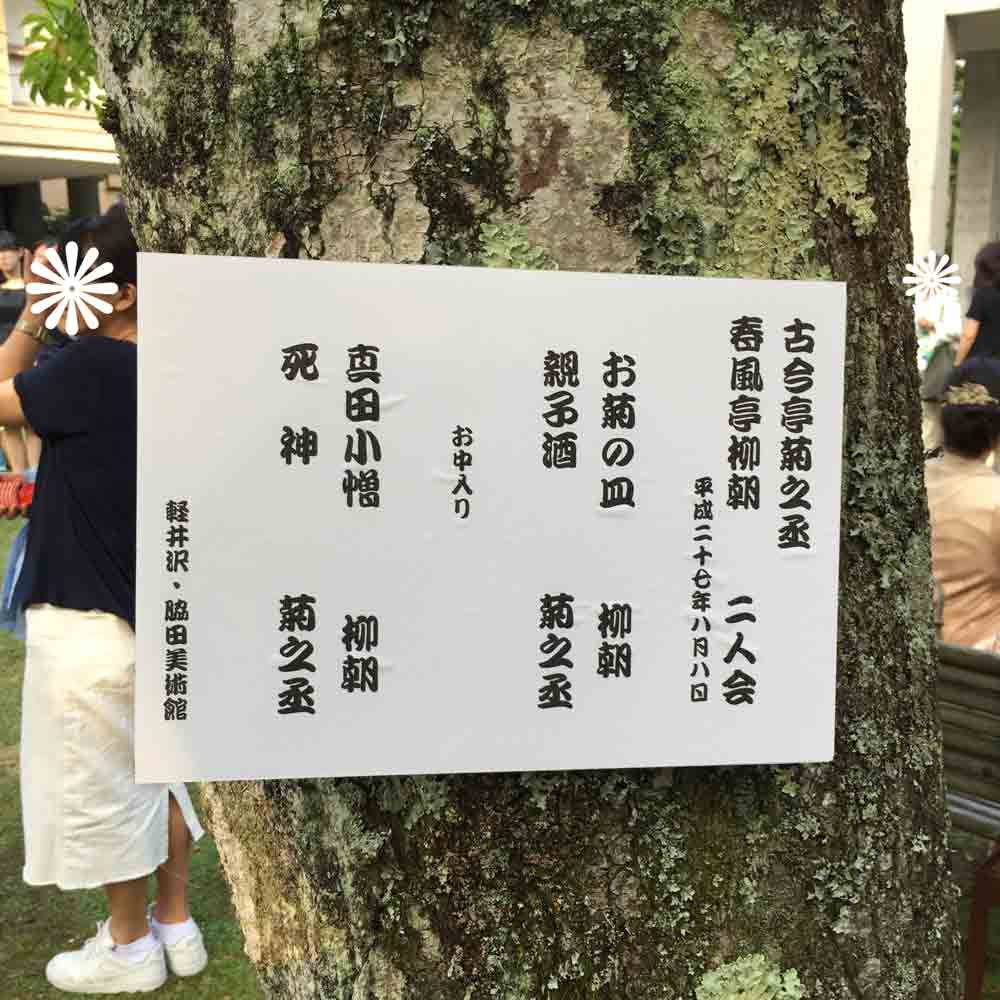

めくりは手作り。

わたしは雑用とテケツのもぎり拝命。

馬車道まつりで鍛えた営業スマイルとご挨拶がここで活きました。

お客様も入場していよいよ本番です。

(続きます。)

前回のお話「遅夏休みin長野・序」はこちら

_____

<お知らせ1>

今年もやります!清五郎農園の愛媛みかん!!直接販売!!

今年の早生ミカンも美味しいよ♪

場所:馬車道祭り会場

日時:10月31日〜11月3日

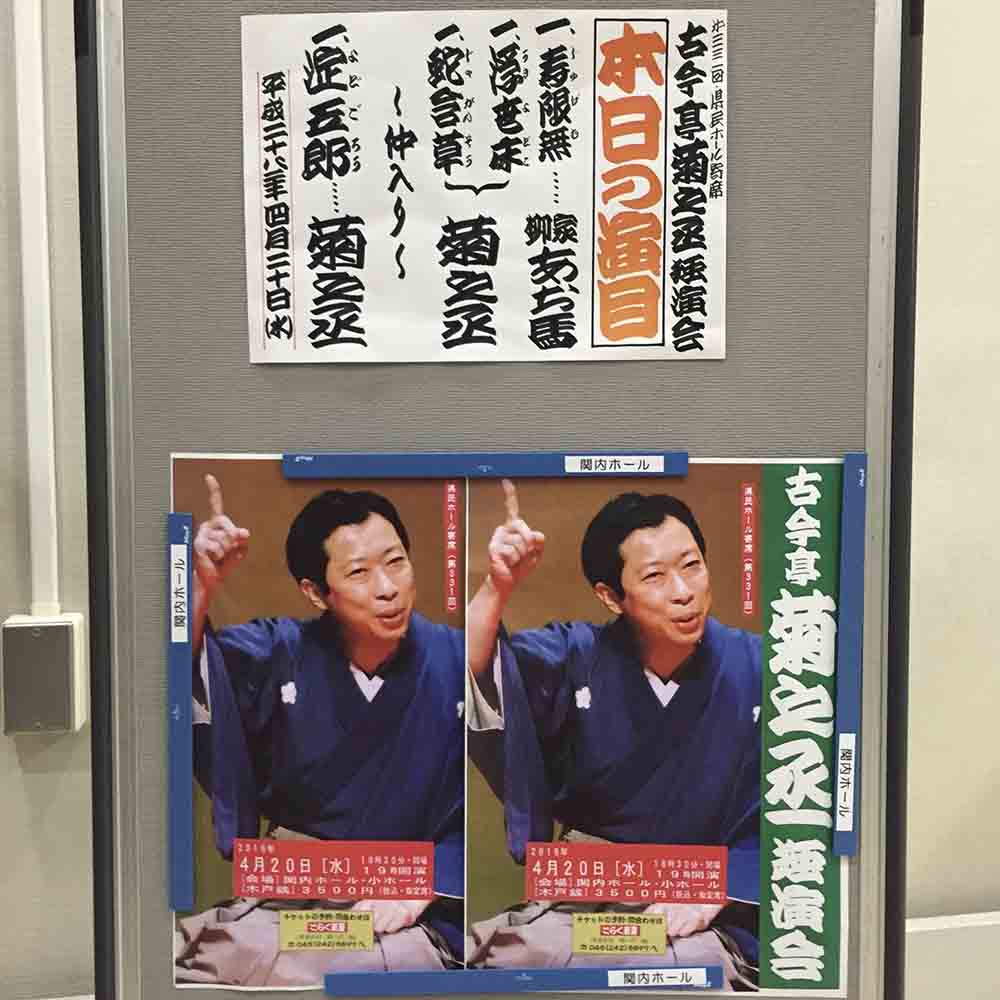

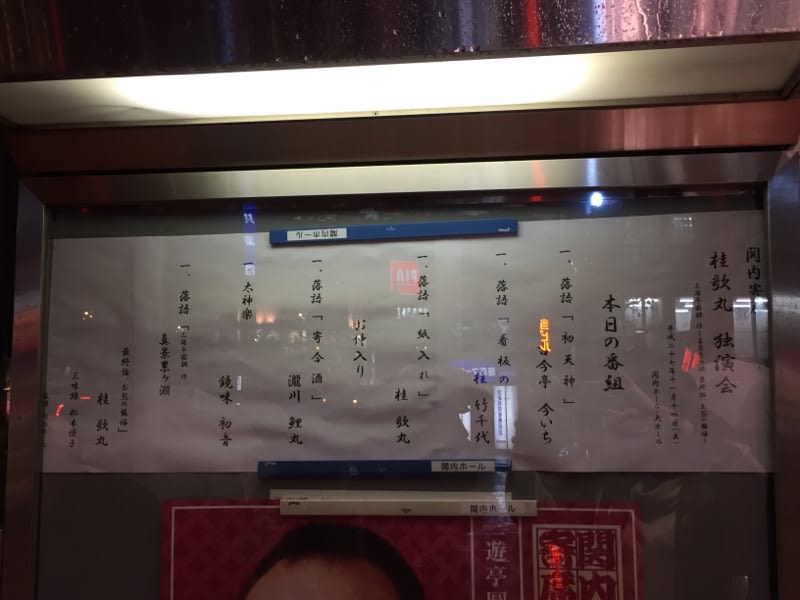

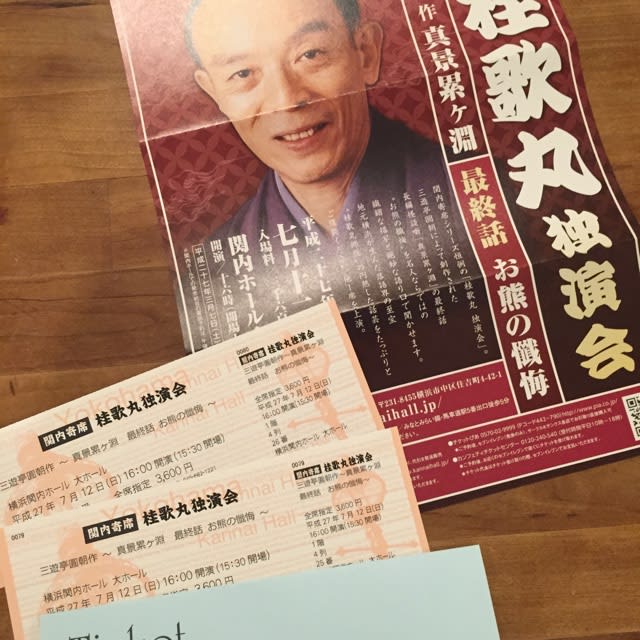

赤いのぼりとトナ・カイが目印、ワゴンの場所は多分関内ホール向かい山下眼鏡店の前あたり。

遊びにきてください。

_____

<お知らせ2>

さて、

信州凛語寄席(しんしゅうりんごよせ)は、長野のドンちゃんが有志とともに毎年開催している地方寄席です。

りんごは長野の象徴、そこに長野の空気感を感じさせる『凛』と落語『語』を当ててドンちゃんが名付けました。

今年は『柳家喬太郎&入船亭扇辰」というコアで売れっ子なお二人の共演。

落語好きならもう是非聞きたい!!という素晴らしいコラボ。

喩えて言えば、「シン・ゴジラ」と「君の名は」の二本立て…、

あるいは、鎧塚シェフと道場六三郎氏の共演か…

カープ黒田と日ハム大谷の直接対決…。

会場は、長野市芸術劇場リサイタルホール

タクシーに分乗していざ出発。

へへへ、ここで天国を味わいました。

な、なんと!

恐れ多くも畏くも、

人数と体型?関係で私目が両師匠に挟まれる形(刑事ふたりに連行される犯人みたいな感じ)で

タクシーの後部座席に同乗!!

会場楽屋口前にはすでに喬太郎師匠のファンと思しき女性達がたむろしている中

あの真ん中の女は誰なの?!って視線を感じつつ(あくまで個人の感想です)

会場入りさせていただきましたー。

お姉様方ごめんなさーい(低頭)

師匠おふたりが楽屋に入ると、

みんなで手分けして設営開始。

音合わせ、というか、マイク音響調整中。

わかる人にはわかるコアなツーショットです。

ちょっと複雑なつくりの会場に戸惑いながら機材を設置してきます。

緋毛氈座布団などは持ち込み、

めくりは手作り。

わたしは雑用とテケツのもぎり拝命。

馬車道まつりで鍛えた営業スマイルとご挨拶がここで活きました。

お客様も入場していよいよ本番です。

(続きます。)

前回のお話「遅夏休みin長野・序」はこちら

_____

<お知らせ1>

今年もやります!清五郎農園の愛媛みかん!!直接販売!!

今年の早生ミカンも美味しいよ♪

場所:馬車道祭り会場

日時:10月31日〜11月3日

赤いのぼりとトナ・カイが目印、ワゴンの場所は多分関内ホール向かい山下眼鏡店の前あたり。

遊びにきてください。

_____

<お知らせ2>