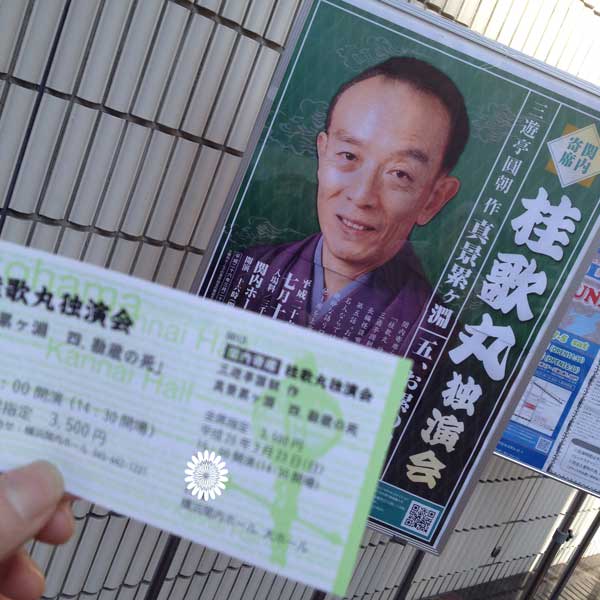

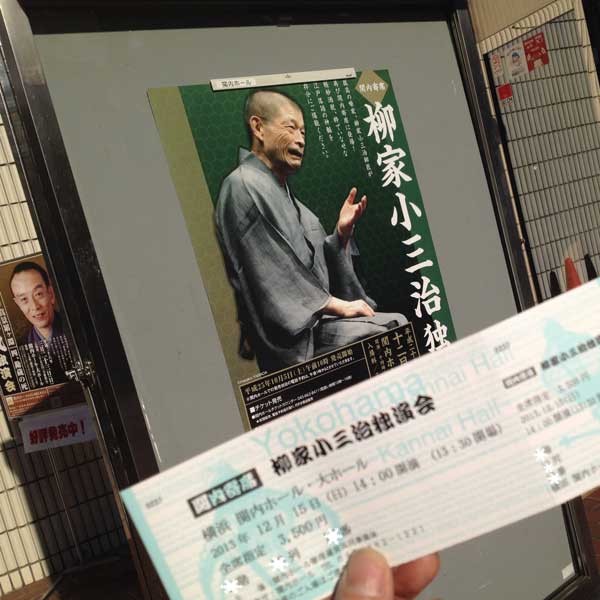

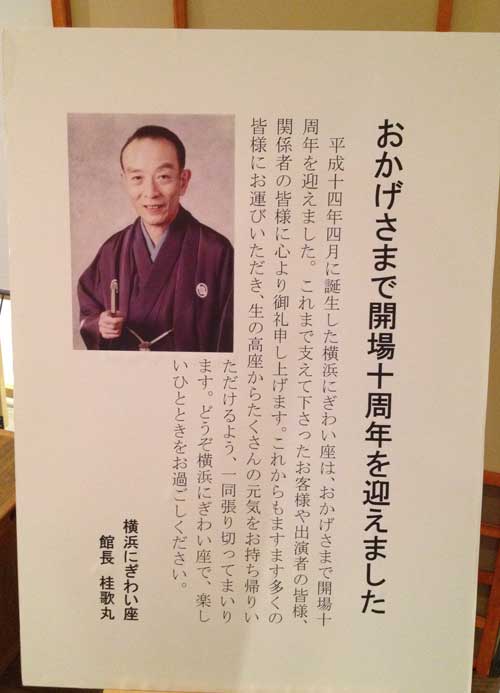

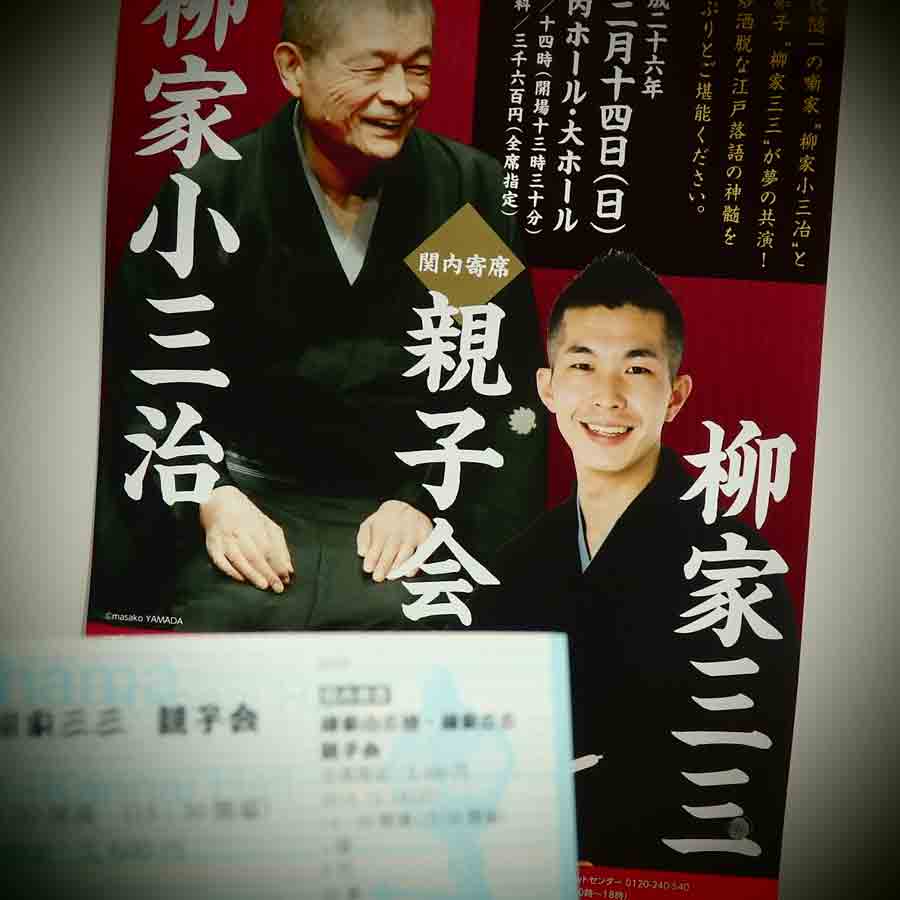

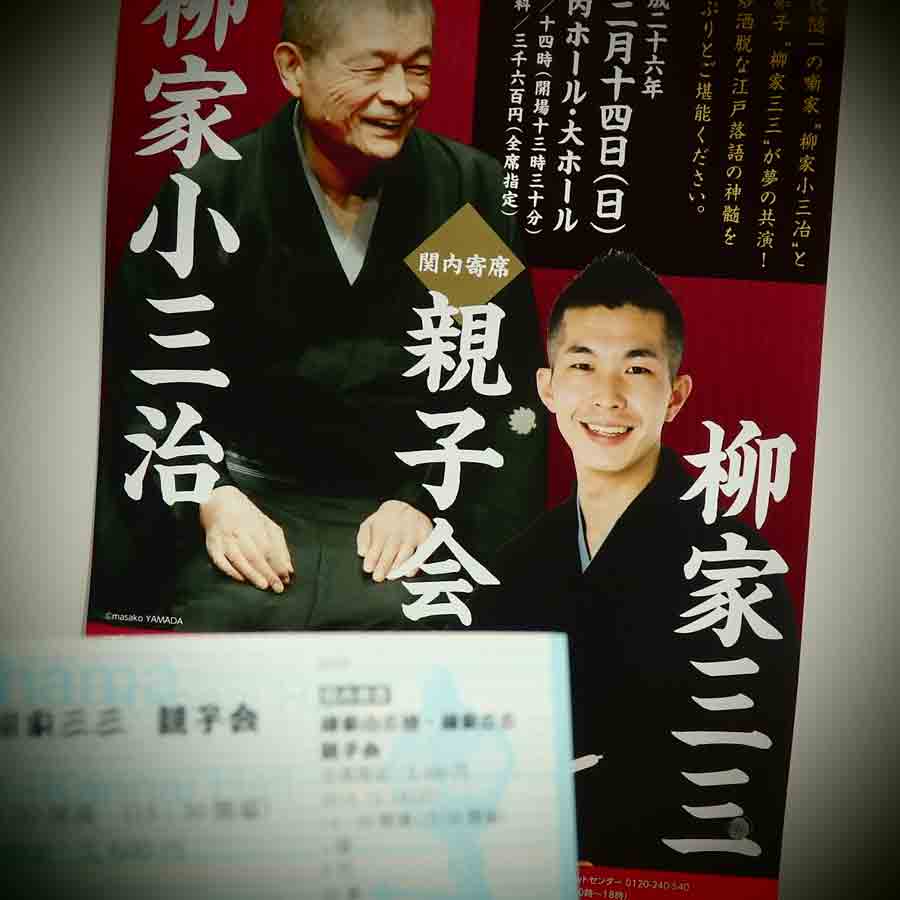

お久しぶりの柳家小三治師匠の高座。

噺家さんとしては3人目の人間国宝になれらてからは、初めての関内寄席です。

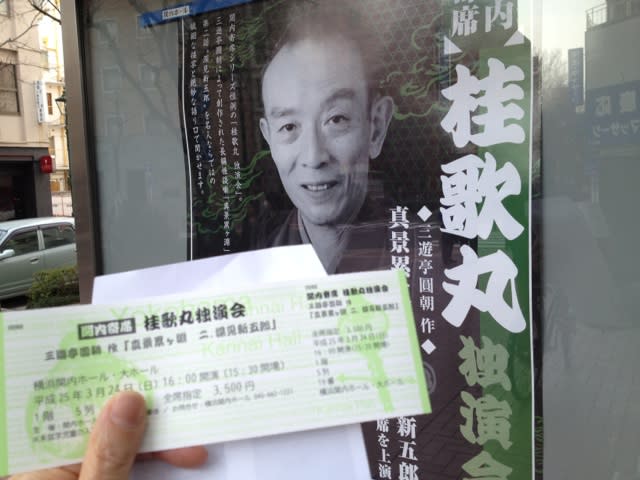

前売りも,早々に完売という盛況でした。

前回の関内寄席ではしっとりとした江戸の古典「芝浜」を聞かせていただきました。

さて今回は。

元気いっぱいの前座さんの噺から、

小三治師匠の愛弟子、三三(さんざ)師匠の登壇。

この後に続く師匠の高座との橋渡しを

二番煎じという古典で彩りました。

火の用心の番回りの旦那衆の番小屋で暖をとりながらのやり取りが飲み食いを交えて語られます。

掛け合いの絶妙さと、酒を飲む,汁をすする、熱々のネギをほおばるといった所作が扇子一本を小道具に

リアルに再現されます。

客席が一瞬にして江戸の番小屋にタイムスリップしたかのようでした。

そして、トリは小三治師匠。

前回は病後でちょっとやせられていたように感じられましたが、今回は足取りもしっかりと登場。

実はこの日(14日)は選挙の当日でした。

さっそく、師匠の枕(前振り)はこの話題で炸裂。

永年の投票所である中学校がなくなってしまった(建物は残っていて、某NPO団体が使用中)ことに投票に行き、はじめて気がついたといいます。

師匠は東京都新宿の出身です。今の少子化人口減少の影響がリアルに伝わりました。

そこからまあ、ちょっとした選挙談義。

会場はうなずく人、拍手する人、どんどん師匠のペースに巻き込まれます。

そして語られたのは

知らないことやわからないことも知っていると言い張って話をこじつけて行く滑稽なやりとりが絶妙な

「千早振る」

江戸の発音が小気味好く、緩急をつけておおらかに流れます。

世相をぴりっと風刺して

小三治ワールド炸裂。

満場の拍手で、幕が下りました。

三三師匠の噺は旦那衆が見回りの同心をごまかそうと,燗した酒を薬だと言い張ります。

小三治師匠の噺は知ったかぶりの大家があくまでも時節の解釈を言葉でこじつけていきます。

どちらの噺も相対する側がわかっていながらとぼけて応酬する言葉の妙が面白い古典落語。

みごとに息のあった親子会でした。

良い噺を聞いた後は、おいしい食事の後の満足感に似ています。

ああ、ごちそうさまでした。

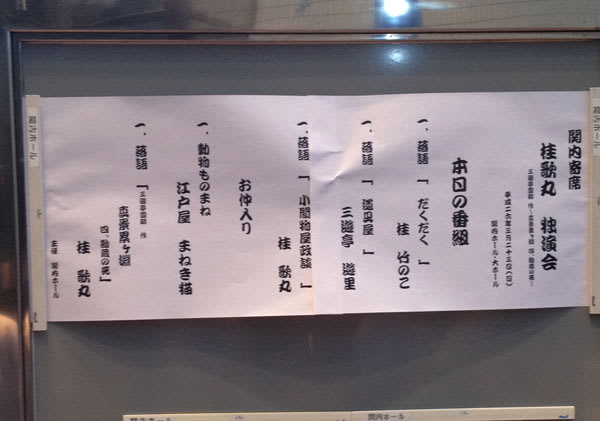

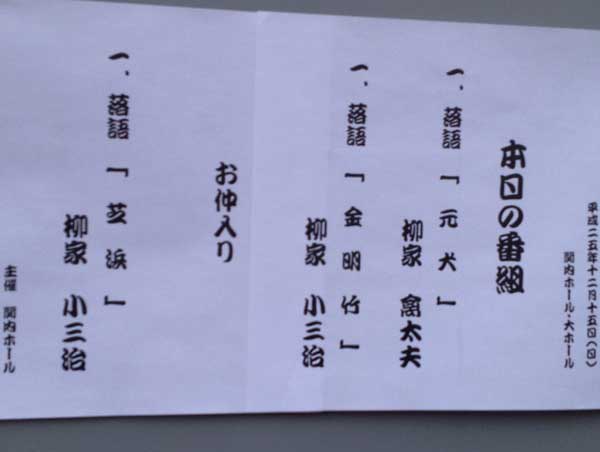

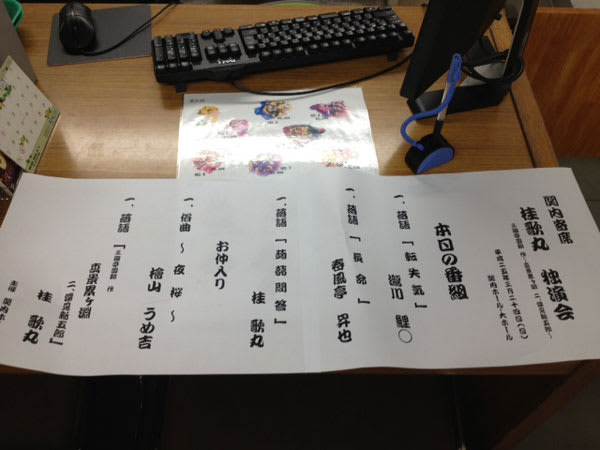

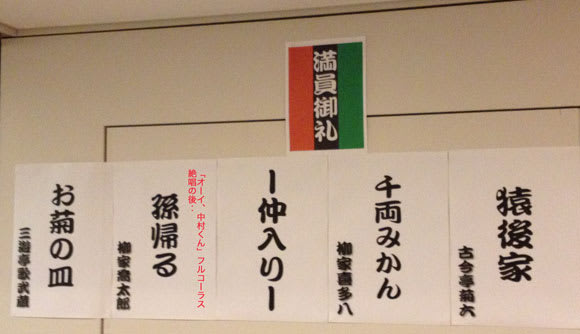

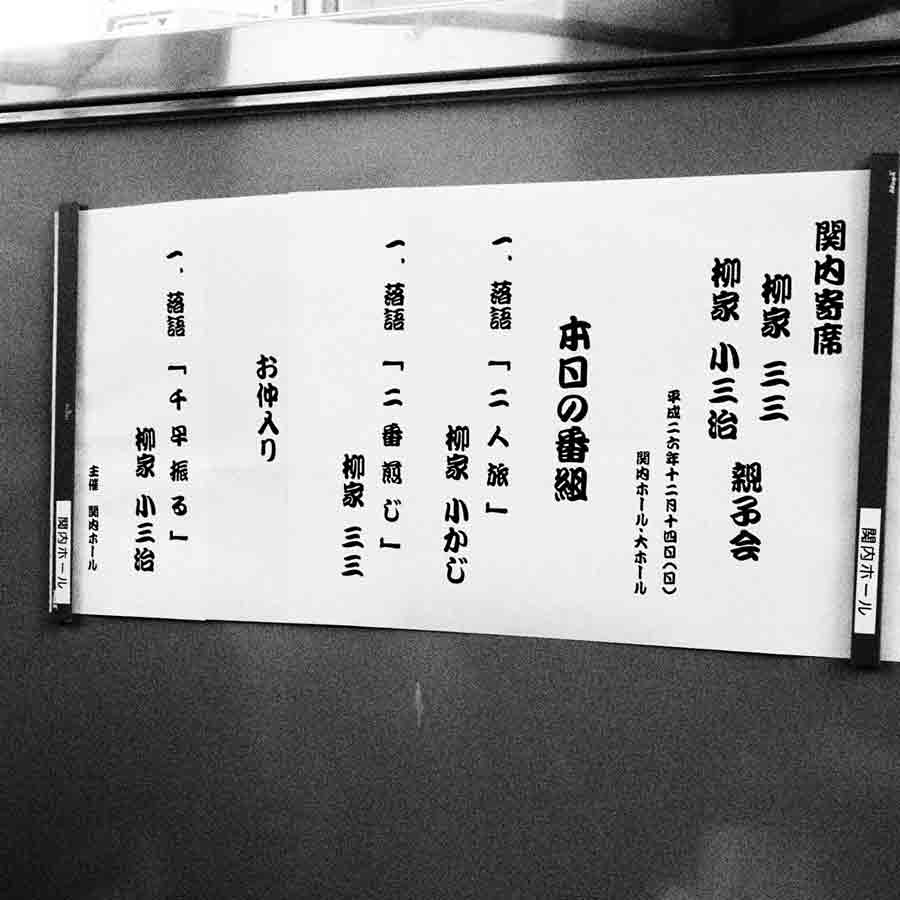

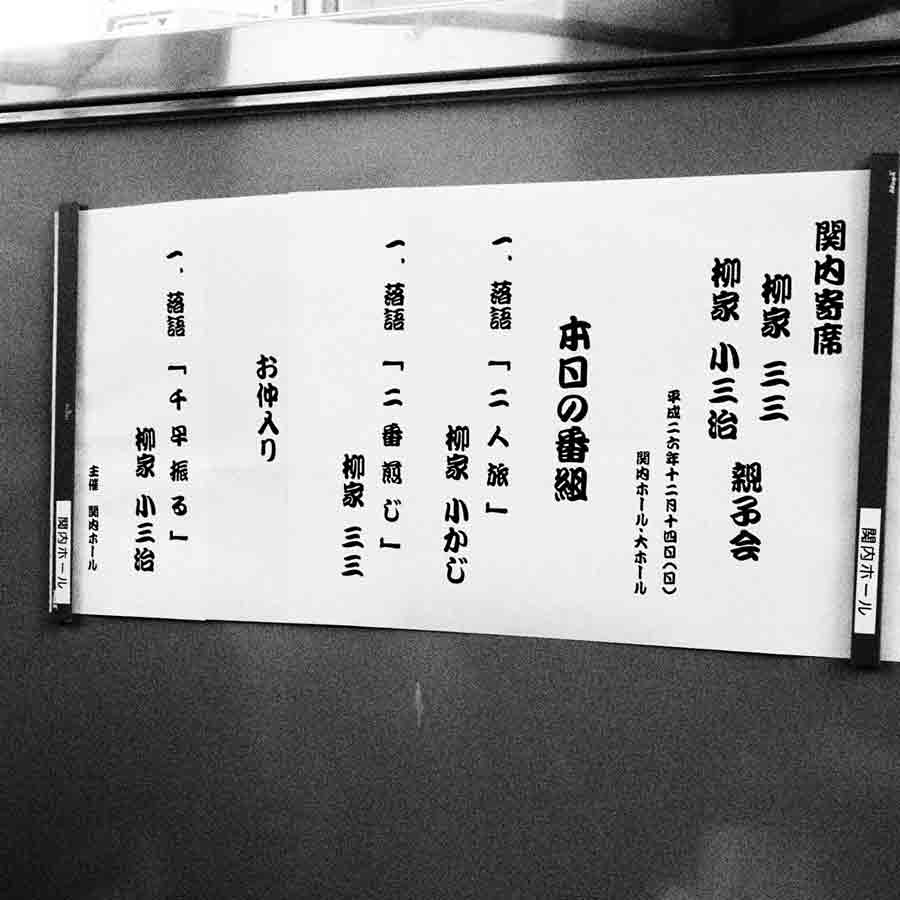

演目はこのとおり。

__

あ!ちはやふる,ってアニメも漫画もありますが、それとは全く別ものですよ。

噺家さんとしては3人目の人間国宝になれらてからは、初めての関内寄席です。

前売りも,早々に完売という盛況でした。

前回の関内寄席ではしっとりとした江戸の古典「芝浜」を聞かせていただきました。

さて今回は。

元気いっぱいの前座さんの噺から、

小三治師匠の愛弟子、三三(さんざ)師匠の登壇。

この後に続く師匠の高座との橋渡しを

二番煎じという古典で彩りました。

火の用心の番回りの旦那衆の番小屋で暖をとりながらのやり取りが飲み食いを交えて語られます。

掛け合いの絶妙さと、酒を飲む,汁をすする、熱々のネギをほおばるといった所作が扇子一本を小道具に

リアルに再現されます。

客席が一瞬にして江戸の番小屋にタイムスリップしたかのようでした。

そして、トリは小三治師匠。

前回は病後でちょっとやせられていたように感じられましたが、今回は足取りもしっかりと登場。

実はこの日(14日)は選挙の当日でした。

さっそく、師匠の枕(前振り)はこの話題で炸裂。

永年の投票所である中学校がなくなってしまった(建物は残っていて、某NPO団体が使用中)ことに投票に行き、はじめて気がついたといいます。

師匠は東京都新宿の出身です。今の少子化人口減少の影響がリアルに伝わりました。

そこからまあ、ちょっとした選挙談義。

会場はうなずく人、拍手する人、どんどん師匠のペースに巻き込まれます。

そして語られたのは

知らないことやわからないことも知っていると言い張って話をこじつけて行く滑稽なやりとりが絶妙な

「千早振る」

江戸の発音が小気味好く、緩急をつけておおらかに流れます。

世相をぴりっと風刺して

小三治ワールド炸裂。

満場の拍手で、幕が下りました。

三三師匠の噺は旦那衆が見回りの同心をごまかそうと,燗した酒を薬だと言い張ります。

小三治師匠の噺は知ったかぶりの大家があくまでも時節の解釈を言葉でこじつけていきます。

どちらの噺も相対する側がわかっていながらとぼけて応酬する言葉の妙が面白い古典落語。

みごとに息のあった親子会でした。

良い噺を聞いた後は、おいしい食事の後の満足感に似ています。

ああ、ごちそうさまでした。

演目はこのとおり。

__

あ!ちはやふる,ってアニメも漫画もありますが、それとは全く別ものですよ。