昨日の話をもう少し続けましょう。

家族葬と一般葬の区別を明確にしている葬儀社は余りありません。

私は一度も納得行く説明を聞いたことがありません。

『家族葬とは、故人の家族と故人をよく知る人達で、ゆっくりお別れをする葬儀のことです』

こんな説明が多いと思います。

お宅の家族葬は突然弔問に見えた方を受け入れるのか?

と問えば、受け入れると答える葬儀社や遺族が多いのではないでしょうか?

たまたま故人の死を知ってしまった人々が焼香に来る。

突然の弔問客が故人や遺族が考える「故人をよく知る親しい人達」に

当たらないかも知れません。

でもせっかく来ていただいたのだから、普通にお参りしていただきましょう・・・

これは一般葬儀と変りないと、私には思えるのです。

各葬儀社においても家族葬の定義はまちまちで

定義すら考えていない葬儀社も多くあります。

今は家族葬を謳わなければ仕事が来ないから「家族葬をします」と広告を打つ。

小規模の葬儀=家族葬

これがきっと一般的な「家族葬」なのです。

そこに「故人をよく知る人のみ」のこだわりはあまり見受けられません。

直葬もただ火葬するだけではなく宗教儀式を入れる場合も多々あります。

但し、家族葬とした場合、たまたま葬儀を知った人は来られるけど

町内や仕事先に訃報を出さない例も多く、故人の死を知らずにいる人の割合が

多くなる、と思うのです。

その中に前回書いた「故人との付き合い」を持つ人もいるはず・・・と

考えるのです。

通常の訃報を出しても、今は「義理だから葬儀に出る」人は少なくなりました。

それなら、故人の死を家族が知らない人とも共有していいような気がするのです。

私が疑問を持つのは故人の死を「家族や家族の知る親しい人と別れるのが良いのだ」と受けたられてしまう風潮なのです。

その理由は前回のブログに書いてあります。

一般の人は葬儀に詳しくありません。

価格やサービス内容は、以前と比べればとても解かり易くなりました。

価格に関するクレームも減ってきています。

でも家族を亡くす悲嘆については遺族は情報を得ることが困難です。

そして家族の死から悲嘆は切り離せません。

故人の姿を見ながら別れていく事はとても重要な意味を持ちます。

亡くなってから火葬されるまでのほんの数日間しか故人の姿は見られません。

家族だけが故人を亡くす悲嘆を感じるのではなく

他人でも、家族が知らない場面で故人と心を通わせた人がおり

その方にも悲嘆はあると知ってもらいたいのです。

葬儀に立ち会う人の人数が少なくても構いません。

亡くなる人自身が、自分と触れ合った大切な友人がいるのなら

その人も忘れずに死を知らせてあげて欲しいのです。

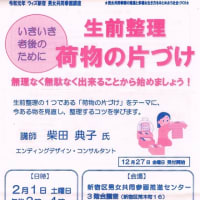

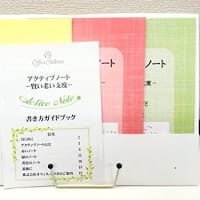

そのためには家族に自分の意思を書いておく物を残すといいですね。

『自分が死んだら葬儀に来て欲しい人』

そして

『自分が死んだら葬儀を知らせたくない人』

も同じように書いておくといいのではないでしょうか?

これも結構こだわる人がいます。

ブックマークの葬儀社さんも

「家族葬」「直葬」を商品化していますが

それ以前に

葬儀の考え方や取り組み方に共感できる所です。

一般の方への葬儀情報も継続して行なっています。

各社違うはずですが自社理念を持っている葬儀社です。

葬儀の形式だけでなく

遺族対応も手厚くご紹介しても安心なところです。

社葬を望まれても、立派にやり遂げる実力があると私は見ています。

家族葬と一般葬の区別を明確にしている葬儀社は余りありません。

私は一度も納得行く説明を聞いたことがありません。

『家族葬とは、故人の家族と故人をよく知る人達で、ゆっくりお別れをする葬儀のことです』

こんな説明が多いと思います。

お宅の家族葬は突然弔問に見えた方を受け入れるのか?

と問えば、受け入れると答える葬儀社や遺族が多いのではないでしょうか?

たまたま故人の死を知ってしまった人々が焼香に来る。

突然の弔問客が故人や遺族が考える「故人をよく知る親しい人達」に

当たらないかも知れません。

でもせっかく来ていただいたのだから、普通にお参りしていただきましょう・・・

これは一般葬儀と変りないと、私には思えるのです。

各葬儀社においても家族葬の定義はまちまちで

定義すら考えていない葬儀社も多くあります。

今は家族葬を謳わなければ仕事が来ないから「家族葬をします」と広告を打つ。

小規模の葬儀=家族葬

これがきっと一般的な「家族葬」なのです。

そこに「故人をよく知る人のみ」のこだわりはあまり見受けられません。

直葬もただ火葬するだけではなく宗教儀式を入れる場合も多々あります。

但し、家族葬とした場合、たまたま葬儀を知った人は来られるけど

町内や仕事先に訃報を出さない例も多く、故人の死を知らずにいる人の割合が

多くなる、と思うのです。

その中に前回書いた「故人との付き合い」を持つ人もいるはず・・・と

考えるのです。

通常の訃報を出しても、今は「義理だから葬儀に出る」人は少なくなりました。

それなら、故人の死を家族が知らない人とも共有していいような気がするのです。

私が疑問を持つのは故人の死を「家族や家族の知る親しい人と別れるのが良いのだ」と受けたられてしまう風潮なのです。

その理由は前回のブログに書いてあります。

一般の人は葬儀に詳しくありません。

価格やサービス内容は、以前と比べればとても解かり易くなりました。

価格に関するクレームも減ってきています。

でも家族を亡くす悲嘆については遺族は情報を得ることが困難です。

そして家族の死から悲嘆は切り離せません。

故人の姿を見ながら別れていく事はとても重要な意味を持ちます。

亡くなってから火葬されるまでのほんの数日間しか故人の姿は見られません。

家族だけが故人を亡くす悲嘆を感じるのではなく

他人でも、家族が知らない場面で故人と心を通わせた人がおり

その方にも悲嘆はあると知ってもらいたいのです。

葬儀に立ち会う人の人数が少なくても構いません。

亡くなる人自身が、自分と触れ合った大切な友人がいるのなら

その人も忘れずに死を知らせてあげて欲しいのです。

そのためには家族に自分の意思を書いておく物を残すといいですね。

『自分が死んだら葬儀に来て欲しい人』

そして

『自分が死んだら葬儀を知らせたくない人』

も同じように書いておくといいのではないでしょうか?

これも結構こだわる人がいます。

ブックマークの葬儀社さんも

「家族葬」「直葬」を商品化していますが

それ以前に

葬儀の考え方や取り組み方に共感できる所です。

一般の方への葬儀情報も継続して行なっています。

各社違うはずですが自社理念を持っている葬儀社です。

葬儀の形式だけでなく

遺族対応も手厚くご紹介しても安心なところです。

社葬を望まれても、立派にやり遂げる実力があると私は見ています。

いつも拝読しております。

前回、今回と良い文章だと思いました。

益々のご活躍をお祈りしております。

家族葬・直葬専門葬儀社さんでもこんなご葬儀をご提供されています。

取材にいった際、思わず泣きそうになり、後日写真や映像を整理して泣いちゃいました。

家族葬・直葬は先生もおっしゃるとおり、言葉だけが世間に先行してる感があります。

家族葬・直葬を受け入れる=多様な葬儀を受け入れるというイメージが得やすいのかもしれませんね。