第12回:特別番組 佐野元春を巡るキーワードとともに

M1 佐野元春 with THE HEARTLAND「スターダスト・キッズ」(ビートルズ)

M2 佐野元春 with THE HEARTLAND「悲しきレイディオ」(渋谷)

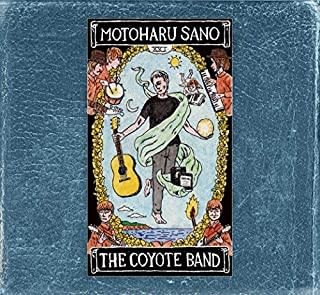

M3 佐野元春 & THE COYOTE BAND「バイ・ザ・シー」(横浜)

M4 佐野元春 with THE HEARTLAND「シーズン・イン・ザ・サン -夏草の誘い」(ピクニック)

M5 佐野元春 with New York Session「コンプリケイション・シェイクダウン」(ニューヨーク)

M6 佐野元春 & THE COYOTE BAND「空港待合室」(アレン・ギンズバーグ )

M7 佐野元春「情けない週末」(映画)

M8 佐野元春 & THE COYOTE BAND「境界線」(詩)

---------------------------------------------------

■内容の一部を抜粋

・ALTERNATIVE EDITION

今週と来週の二週はFM COCOLOのDJ、野村雅夫さんをゲストに迎えて10月7日に同時リリースされるベスト・アルバムの特集。

元春 : 今、いろいろと取材を受けていて、僕のやってきたことだよね、キャリアをお話をしてくださいという、よくあるんでね。野村さんとお話しするのであれば、ちょっと二人が関心のある共通のキーワードを設けて、そこでお話ししながら、で僕の曲を聴いていただこうという、そういう構成にしたい。

■ビートルズ

元春がビートルズを初めて聴いたのは小学校6年生くらいのとき。『Let It Be』はリアルタイムで聴いていたとか。ビートルズはどこから入っていくかで印象が違う。元春はポピュラー音楽を意識して聴き出した11歳くらいのときに、2歳年上の従姉妹がいてビートルズの大ファンだった。彼女の家に遊びに行くとビートルズのシングル盤があり、楽しそうに聴いていたという。彼女のことをこんなに喜ばせているビートルズって何なんだ、そう思って彼女がいないときに聴いてみた。それが「Rock and Roll Music」だった。それが最初だった。ビートルズのアルバムでは初期のロックンロール・アルバムが好きで、ジョン・レノンの声が大好きなので「Girl」とか「Not A Second Time」が好きなのだそうだ。中、後期の複雑なポップ・ソングも好きだが、ビートルズの持っている楽しい感じとか、彼らが表現する音楽の躍動感は理屈抜き。歌の内容も初めて恋したときのことが歌われているのも素敵だと思うそうだ。

元春 : じゃあ聴いてみる? She Loves Youって、僕の曲かけなくちゃいけないんだよね(笑)。

雅夫 : あっ、そうですね。そうだった。今日、楽しくお喋りするだけじゃないですからね。なんと言ってもベスト盤控えてますから。じゃあどうしますか?

元春 : じゃあね、僕が、まぁビートルズを意識したというわけでもないですけれども、やはりそのビートルズ的なハーモニーや、そのグルーヴ? 僕なりに表現した初期の曲聴いてください。「スターダスト・キッズ」。

・スターダスト・キッズ

■街

元春がよく遊びに行ったのは渋谷。まだ商業資本が入ってくる前の渋谷はガサツな感じだったとか。元春が初めて体験した渋谷にはまだPARCOはなかった。若い人だけではなく、いろんな人たちが入り組んだ街という印象。でも十代後半になると資本が入ってきて、渋谷は明るくて楽しくて、若い人が集まる街に変わっていったという。

雅夫 : 何を求めて渋谷に来てたんですか?

元春 : うんとね、いい質問だね。何求めていたんだろう?

雅夫 : ははははは(笑)。よくわかんないけど?

元春 : よくわかんないけど行ってたね。友達たちとつるんで。

雅夫 : 他の街とは違う?

元春 : 渋谷はね、洒落てるなと思った。当時はね。その街からひとつの文化が生まれるという、なんかそういう息吹がありましたね。渋谷を中心にミニコミが発行されたり、そういう感じですね。若い僕にとっておもしろい連中たちが集まってるし、文化発信の中心地でしたからね。

雅夫 : 今の渋谷は?

元春 : あまり行かない。もうあまり行かないです、僕は。

雅夫 : というか、今、街の景色見ても本当に渋谷か?ってわかんないくらい変わってますよね。

元春 : あぁ。chaos。

雅夫 : 確かにね(笑)。じゃあ今の混沌と昔の混沌と、ちょっと違うと思うんですけど、かける曲っていうことになると、これは昔の渋谷ですか?

元春 : そうね、覚えてる景色でいうと、教会があったんですよね。山手教会かな? そういう名前だったかな? その教会の隣が空き地で、ビルの裏に壁があって、そこの壁に女の子たちが、こう踊ったりする影が映ったりする、そういう景色を思い出す。

雅夫 : 何が行われてるんですか? その空き地で。

元春 : みんな自由に踊ったりとか、音楽聴いたりとか。その情景をちょっと詩にしたものがあって、その曲を聴いてください。「悲しきレイディオ」。

・悲しきレイディオ

元春 : オリジナルはアルバム『Heart Beat』に収録されているんですけど、2020年mixで聴いていただきました。今回ベスト盤を作るにあたって、とにかく40年という中での曲を聴いてもらうわけで、時代時代ごとに、音の調子が、その時代の流行がありますから、ただ並べただけではばらつきが出てしまうので、それを一律に整えるという、マスタリングっていうんですけれどね。ずっと一緒にやってるテッド・ジャンセンという優秀なマスタリング・エンジニアに頼んで音整えました。

■街

元春は十代の頃、嫌なことがあるとよく横浜に行っていた。街から海に行く感じだったという。街から離れて一時逃避していた。元春は魚座なので水辺が好きで夏の旅行というと山より海。とにかく蚊が嫌いで蚊がいないところに行く。ただ去年、海でクラゲに刺されたとか。街を離れて海に近いところに行こうという曲、「バイ・ザ・シー」。

・バイ・ザ・シー

■ピクニック

牧歌的な雰囲気が好きだと元春。ピクニックというと周りに自然があって、日常の悩みから解き放たれたりという感じ。そこには温かい光があり悩みがないという感じ。その象徴がピクニックだと元春。イノセントの象徴。ピクニックからの選曲は「シーズン・イン・ザ・サン -夏草の誘い」。

・シーズン・イン・ザ・サン -夏草の誘い

■街

元春にとってニューヨークは思入れの強い街。'80年代にはニューヨークに住んで『Visitors』というアルバムをレコーディングした。人種、宗教、文化、そうしたものが入り混じったところで、その街に住むなら自分とは何かということをはっきりしておかないと流されてしまう。ニョーヨークでは自分がどこに立っていて、これからどこに行くんだという明確なヴィジョンを持って人と向き合わないと飲まれてしまう街。その街に暮らして、その街でソングライティングする、その街のミュージシャンと一緒にレコーディング。ここに何かリアリティーがある感じがするという。当時のマンハッタンはストリート・レベルでヒップホップ、ラップのムーブメントが炸裂していた。友だちの黒人、プエルトリカン、みんなビートに合わせて好きなように路上でラップをする、それがひとつの楽しい遊びのようでもあったとか。そういう街に身を置いて自分から何が出てくるのかそういう実験でもあったという。ニューヨークで作った曲ということで「コンプリケイション・シェイクダウン」。

・コンプリケイション・シェイクダウン

頭韻を踏んでる歌詞。当時はまだライミングで遊ぶ習慣がなかった。ときどきそれはライミングなのか、シャレなのかと言われたこともあった。「アンジェリーナ」の"今晩誰かのクルマが来るまで闇にくるまっているだけ"は、当時「シャレ言ってんじゃねえぞ」と言われたが、ライミングのつもりだったと元春。はっぴいえんどの松本隆さんのやっていた言葉遊びとはまた違って、いかに言葉がグルーヴするかというものだった。

■言葉

子どもの頃は授業中であっても教室を出たりして教師に怒られることがあったと元春。自分なりの理由があって行動していたが、教師に問い詰められたとき言葉が出てこなかったという。それが悔しくて小学校3年か4年のときに学校の図書館に行って、片っ端から本を読んで言葉のスキルを磨いて、大人たちのことを見返してやろうとした。何かあれば言葉で対抗する、そんなふうにして言葉に興味を持っていった。最初にビート文学に触れたのは14,15歳の頃で、ジャック・ケルアックの『路上』を読んでインスパイアされるものがあり、日本語ではなく原文で読んでみようと試してみたら、小説というかライミングがあって朗読するとリズムがありビートを感じたという。散文詩のような小説でご機嫌だと思ったそうだ。そこから紐解いてアレン・ギンズバーグ、グレゴリー・コーソの詩を読むようになった。有名なところで「Howl」はギンズバーグの詩というよりアメリカ文学のとても重要な作品のひとつだと思ってるという。ビート・ジェネレーションの世間に対する代弁者がアレン・ギンズバーグ。ビートの詩人は炎の人という感じなので「空港待合室」。

・空港待合室

■映画

元春が思春期のときに見た映画でショックを受けたのは『時計仕掛けのオレンジ』。超現実的な景色が描かれているので何なんだろうと思ったとか。5歳とか6歳のときに両親に連れられて観た『キングコング』。夜寝るときに寝室の窓からキングコングが顔を出して自分もことを見てるという恐怖を感じたそうだ。ロマンチックな話として、十代のときに女の子とふたりで『おもいでの夏』を観に行ったエピソードも披露した。ある戦争未亡人が避暑地でひと夏を過ごす。十代の男の子たちがその女性を憧れの目で見ているという作品。同じ年代の男の子が主人公なので元春少年もドキドキして見ていたら、隣のガールフレンドは寝ていたという。年上の女性にほんのり恋心を抱く少年。元春には思い出の作品。少年だったら誰だってあると思う、と元春。曲は「情けない週末」。

・情けない週末

■詩

雅夫 : これ佐野さんと是非話したかったんですよ。佐野さんはミュージシャン、ソングライターっていうことになるんだけれど、詩人でありたいと思います?

元春 : いや自分のこと詩人なんて思ったことない。

雅夫 : 思ってない? それはなぜですか?

元春 : う〜んとね、自分のこと、こうだって規定するとそこから逃れられなくなるので、僕はロック・ミュージシャンだとか、詩人だとか、なんとかっていうふうに、あまり自分を規定したくないんだよね。

雅夫 : はぁー、ここにも境界線があるわけですね。

元春 : そうなんです。いいこと言うね。

雅夫 : ははは。ぼやかしたほうがいいんですね。

元春 : そうだね。すべての境界線は意図的にぼやかしていく。

雅夫 : そうっすよね。

元春 : そして真理に迫って行きたいって感じ。

雅夫 : 気がつくと閉じ込められますからね、そこにね。

元春 : う〜ん、やっぱり自分の役割っていうのをこうだ!っていうふうに決めつける必要ないんじゃないかな。

雅夫 : いや、そう思いますね。その詩ね、詩って何だろうっていうときに、もともと印刷物じゃなかった頃から、印刷物がなかった頃から詩ってあるじゃないですか。そのときって日本では、琵琶法師がね、音楽を、琵琶を奏でながらですけど、声に出すものだったんですよね、もともとね。

元春 : その通りだよね。

雅夫 : それをグーテンベルク以降、紙に貼り付けちゃって文字にしたっていう。

元春 : 読む芸術にしちゃったという。

雅夫 : 僕はなんか立体であるべきだと思ってるんですよ。

元春 : 僕もそう思う。

雅夫 : 詩だったらって、いろいろ習うじゃないですか、国語の時間に(笑)。散文詩もあれば、韻律もあるし、韻の踏み方とか、俳句、短歌だったら文字数とかあるけど、僕にとって詩は立体的かどうかっていうか。

元春 : それは僕もそう思うな。学校なんかではね、詩というと読み物のひとつとして教えられるでしょ? 小説なんかと並べられて。でしかも、この詩のこの一節は何を意味してますか? なんて試験に出る。もうそれは特定できないはずなんだよね。ですので僕は詩というものは小学校の頃は嫌いだった。

雅夫 : あの今、特定できないってことで我々意見を同じくしましたけれど。国語のテストとか大丈夫でした?

元春 : うんとね、いいときと悪いときと差があった。

雅夫 : わかる(笑)。はははははははは。ひどいとき、本当にもう、その正解からすると、我々曲解してるというか、全然違う解釈してしまってたっていう。で、それに対して何が悪いんだよって意固地になってませんでした?

元春 : やっぱり、先生、教師というのは寛容じゃないですからね。こうじゃなきゃダメということで押し付けてくる、往々にしてね。僕はやっぱり反発してました。

雅夫 : そう考えると言葉が浮かび上がってくるような3Dの言葉ってか、彫刻みたいな。

元春 : うん...

雅夫 : そういう詩って本来ワクワクするものなんですよね。

元春 : そうだね。あの、やっぱりイメージの言葉化というか、普段イメージってなかなか、感じることはできるけれど、それを言葉に変換するのはなかなか難しい。

雅夫 : 難しい。

元春 : ただ言葉に敏感な人たちはどうにかその目の前で展開している、このイメージを言葉に翻訳して他の人たちとある思いを共有したいって。そういうふうに思う人たちもいるわけで、そういう人たちを詩人というのかもしれないけれどね。僕なんかもそれに近いことをやっている。

雅夫 : 曲なんですかね?

元春 : じゃあね、あらゆる境界線はぼかして行こうぜっていうことでこの曲です。「境界線」。

・境界線