今、社会問題になっている全国の「空き家対策」の話題は、関東圏に住む老夫婦にとって

も他人ごとではありません。実は中部圏でサラリーマン時代を過ごした戸建ての家が空き

家で、年に数度、庭の草刈りと塀の外へ徒長した樹木の枝切りに通っているのです。

夫 :昨年の秋以来かな。春も梅雨前にも来られなかった。こんなに長い期間、空けたこ

とはなかったから、庭の雑草はボウボウに伸びているだろうな。近所から苦情の電

話が来る前に来られてよかったよ。

妻 :真夜中に中央高速道を走って、到着が朝の4時過ぎだから眠いな。でもハチたちが

活動する前に始めたいために、この時間に着いたのだから頑張りましょう。

夫 :子供たちは仕事で手伝ってもらえないから二人だけだ。時間的にも、肉体的にもハ

ードな作業になる。覚悟して庭に出ていかねばならないぞ。さあ、庭の雑草たちの

様子はどうかな。カーテンを開けるよ。

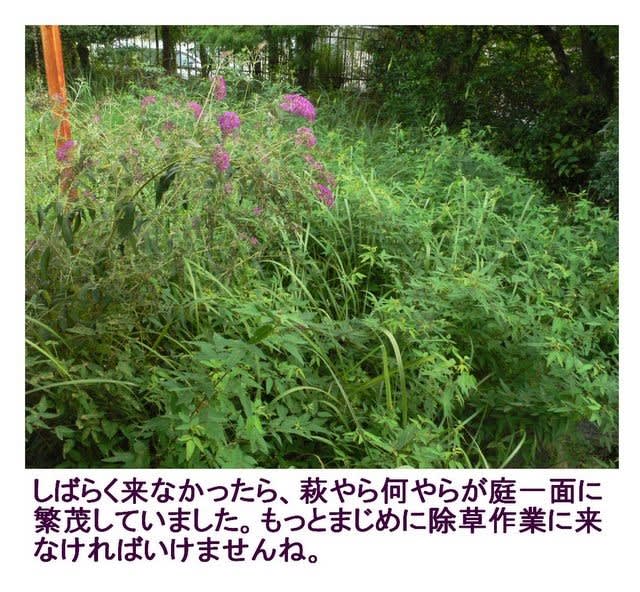

二人は長い日時、締め切っていた庭に面したカーテンとガラス戸を一気に開けました。日

の出の陽光が降り注ぐ庭を眺めてビックリ、庭の雑草はひざを超える高さで一面を覆って

いて土面が見えません。これまで見たことのない庭の姿がそこにあったのです。二人は覚

悟を決めて朝食をとると、5時には作業着に着替えて庭に出てきました。

夫 :「ハ~ァ」、この光景にはため息が出るな。雑草が伸びているだけだろうと思って

いたけど、萩がすごく繁茂している。これまでに見たことがないよ。でも、ため息

をついている場合じゃない。頑張らなくちゃな。敵は萩と雑草だ。手ごわいぞ。新

品の草刈りカマと枝切り用のノコギリを準備してきたのは正解だったな。これなら

萩も切れるぞ。疲れも違うはずだ。

妻 :この時間はまだハチの姿は見えないけど、ハチ避けの帽子と首周りのネットをしっ

かり巻きつけた私のこのスタイルはまさに養蜂家ね。人の目なんか気にしていられ

ないもの。何だか、日の出の太陽さんが笑っているように感じるわ。

こうして、草刈り作業が始まりました。草刈りは全て手作業。手順はこれまでの経験で馴

れたものです。ひと摘みの草を刈るごとに視界が開け、元の庭の姿が見えてきます。作業

は順調に進んで、どうやら休憩に入ったようです。

夫 :「ヒェ~」、萩がこんなに大量に、しかもしぶとく根を張っているとは思わなかっ

たよ。腕と腰が張ってきたところだ。グッドタイミングな休憩の声掛けだったぞ。

萩に覆われた場所は陽ざしがさえぎられて、根元の雑草たちが少ないね。それに、

萩を抜いたり、切ったりは力が必要だけど、萩は大きいから刈り取りの成果がよく

わかる。草刈り作業が進んでいる実感があって嬉しいよ。

妻 :この庭は余裕でソフトボールのピッチング練習ができるだけの広さがあるから作業

は大変だけど、この新品の草刈りカマが威力を発揮してくれているから助かってい

るわ。たまには褒めてあげるわね。

夫 :これからは必ず新品のカマを使うようにしよう。全然、疲れが違うよ。

こうして二人は何回かの休憩を挟みながら、刈り取った萩や雑草の山を数か所に分けて盛

り上げていきました。そして、準備した搬送用の大袋に草を詰め込んでいきます。詰め込

んだ袋の数13袋。それを車に乗せて市の環境センターに持って行って廃棄してくるのです。

夫 :「フゥ~」やっと、庭の草の処分ができた。これで今日の作業の半分が終了したな。

朝、早かったからゆっくりと昼食としようよ。

妻 :まだ虎刈り状態の庭だけど、こうして庭の土が見えると、ここで子供たちが走り回

っていた光景が思い出されるわ。そして、町内会のママさんソフトボール大会のた

めに毎日ここでピッチングの練習をしたな。この家は私たち家族の原点ですものね。

夫 :感傷には浸っていられないよ。作業としてはまだ半分だからな。これからは道路に

飛び出している庭木の枝切りだ。庭師さんに頼めば楽だけど費用がかかるから、自

分たちでやるしかないんだ。

昼食後、二人は家の周りを歩いて、塀から大きく徒長している枝を切り始めました。鳥た

ちが運んできて成長した木、庭木だが成長して先端が電線ケーブルに触れそうな樹木など、

切り落とさねばならない対象は多い。しかも家の立地は角地です。敷地の2面の縁は小学

生たちの通学路。子供たちに万一のことがあったら大変ですからね。

夫 :「ヘェ~」この太い枝も切るのかい。これは鳥が運んできたネズミモチの木だ。固

くないから切りやすいけど、分岐枝が多いから、切り倒した後に1mの長さに揃えて

搬送用の袋に収まるようにする作業が多いな。でもやるしかないか。ついでに他の

痛んだ木も切り倒して処分しよう。

妻 :今回やらなかったら次に来る秋まで枝が伸びっぱなしよ。ご近所に迷惑をかけるこ

と間違いなしだから、頑張って切ってちょうだいね。脚立を使って上の方から順番

に切り落としてね。それが終わったら、飛び出ている梅の木も切ってよ。梅の実は

落ちると臭ったり、側溝を詰まらせるからね。

夫 :今年もご近所の田中さんから梅の実の収穫をさせてほしいと連絡があったね。もう

40年以上になる古木だから、出来る梅の実の数も半端じゃないものな。今年は収穫

期に来なかったから、ありがたい申し入れだった。

二人はせっせと庭木の徒長枝や痛んだ樹木の切り落としを始めました。そして、小枝と主

枝を切り分け、葉っぱを落として、長さを1m以内に揃えて袋詰めした後、再び環境センタ

ーへ運んで廃棄をしました。枝が太かったり、曲がったりで、ひと袋に入る量が少ないた

め2往復して運ぶことになりました。

夫 :「ホ~ッ」やっと終わった。これで肩の荷が下りたよ。しばらくはご近所さんに迷

惑をかけないですむね。今日は天気に恵まれ、暑くなかったから、作業が順調に進

んだ。それでも時間はもう夕方の6時だよ。今日の作業時間は13時間、さすがに疲

れたね。

妻 :今晩は日帰り温泉に浸かって疲れを流しましょうね。今度はもっと短い間隔で来る

ようにしましょう。今日はお疲れ様。

終の棲家をどこにするか定まらない老夫婦はもうしばらくの間、こんな往復をする生活が

続くようですよ。