スズキは一般には夏が旬の魚とされ、梅雨ごろから脂がのって美味しくなります。特に5月~10月

の旬の時期は、まるまると太り脂たっぷりで、特に美味しいです。茨城県沿岸では、スズキの漁獲

量は年によって大きく変動します。その理由は、スズキの漁獲量は、汽水域で成育した稚魚の加入

量に影響されると考えられており、茨城県内では汽水湖である涸沼(ひぬま)が重要な成育場とな

っています。涸沼で多くの稚魚が成長した年は、その後の漁期においても高い漁獲量が期待できま

す。例えば、2016年級群は32億尾と近年で最も多い加入量を示しました。その結果、2018年から

2020年の漁期においても高い漁獲量が記録されました。逆に、稚魚の加入量が少なかった年は、そ

の後の漁期においても低い漁獲量となります。2010年級群は4億尾と近年で最も少ない加入量を示

しました。その結果、2012年から2014年の漁期においても低い漁獲量となりました。以上のこと

から、茨城沖のスズキの漁獲量が多い時期とは、涸沼で多くの稚魚が成育した2~4年後の5月~10月

と言えるでしょう。もちろん、他の要因や地域差もありますが、これは茨城県内の目安となってい

ます。スズキは古事記にも登場する、古くから日本人の食を支えてくれている魚です。

今回は常磐沖の外洋で育つ出世魚「スズキ」を紹介します。

<涸沼でのスズキ稚魚の生活史>

涸沼は茨城県の南部にある汽水湖で、スズキの良好な成育場です。スズキは春に海から涸沼に来遊し、

秋まで約5ヶ月間にわたり涸沼内で生活します。スズキ稚魚は、来遊時には全長30mm程度で、主に

イサザアミを摂餌します。6~7月に全長が100mm程度に達すると、イサザアミから魚食性に転換する

個体が現れます。この時期にはイサザアミの現存量が減少する傾向があります。スズキ稚魚は、海に

戻るまでに200mm前後に成長し、河口に滞留します。涸沼のスズキ稚魚の生残率は、放流場所や年度

によって異なりますが、平均して約10%程度と推定されています。涸沼の汽水環境は、スズキ稚魚の

成育場として極めて重要な役割を果たしているのです。

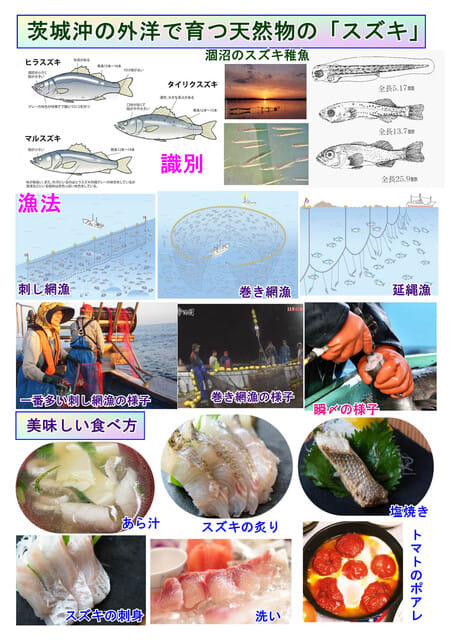

<スズキという魚>

スズキという名前の由来には諸説ありますが、「すすいだように身が白い」ことからそう名付けられ

たとされています。実はスズキとは日本近海で見られる3種類の魚の総称なのです。見た目や生息域

に違いがあります。どの種のスズキも体長80cm程度にまで成長します。甲殻類や小魚を捕食する肉

食性の魚で、夏は浅場で生活していますが、冬になると深場に移動します。

(1)マルスズキ

関東でスズキといえばこの魚ですね。北海道南部から九州にかけて広く分布しています。冬に外洋で

産卵および越冬し、春から秋にかけて内湾や河川に侵入するといった大きな規則的な季節性回遊を行

います。浸透圧調整が上手な魚で海と川を行き来することができます。

(2)ヒラスズキ

体高が高いこと、目が大きい事で簡単に見分けることができます。生息範囲は狭く、主に外洋に面し

た地域に生息しています。例えば関東では房総・三浦・伊豆半島が生息地域。沿岸に固執する魚で河

口域に顔を出すことはありますが、川を遡上することはありません。水揚げが極端に少なく、市場に

出回る事はまれです。

(3)外来種・タイリクスズキ

中国からタイリクスズキの種苗(稚魚)を大量に輸入し始めたのは1989年頃のことです。以後、養殖

されているタイリクスズキの逃げ出しや遺棄が多発したことにより、現在では四国や瀬戸内などを中

心に、釣りあげられることがあるほどに定着してしまっています。特徴は体側に黒い斑点があること

です。

天然もののスズキは首都圏近郊でも漁獲が多く、とくに東京湾奥の栄養豊富な干潟でたっぷり餌を食

べた、船橋の「幻の瞬〆スズキ」はブランド魚として有名です。

<スズキの漁獲量ランキング>

1位は千葉県1,353t、22.9%(船橋市、富津市、習志野市)、2位兵庫県478t、8.1%、(姫路市、淡路市、

神戸市)、3位愛知県425t、7.2%、(南知多町、西尾市、蒲郡市)・・・茨城県は10位以下 (2019年)。

日本のスズキ漁獲量は減少しており、15年前に比し6割ほどにまで減少しています。

<実は養殖が盛ん>

天然資源のスズキが減少しているため、養殖が盛んにおこなわれています。養殖されているのは、成長

が早い「タイリクスズキ」です。在来スズキとタイリクスズキは見た目の姿も味も変わらないのですが、

タイリクスズキは体側に「斑点」がありますので識別できます。

養殖は主に海面養殖という方法で育てられます。 海面養殖とは、海上に浮かべたネットやケージに魚を

入れて飼育することです。 海面養殖は水温や水質の変化に強いスズキに適しており、全国各地で行われ

ています。養殖が盛んなのは1位北海道、2位広島県、3位佐賀県です。料理人さんの中には「天然のマ

ルスズキと養殖のタイリクスズキとでは味の差はない。だから、品質が安定している養殖物を使う」と

いう方も多く、養殖物の需要は堅調です。尚、種苗は国内で生産された人工種苗が使われ始めてはいま

すが、大半は中国の東北3省(遼寧、河北、山東)から輸入して養殖しています。

<スズキの豆知識>

1.スズキは漢字で書くと「鱸」:魚ヘンに「盧(ならぶ)」で「鱸」と書きます。「盧(ならぶ)」

とはエラの並び方に特徴があるということに由来します。

2.スズキは、魚の中でもっとも大きなグループであるスズキ目の名を持つ、日本を代表する食用魚

です。このスズキ目の魚は、なんと約1万種類。魚類の中でも最も進化した種と言われており、

ヒレやトゲがとても発達しています。特にスズキは最大1m、重さ10㎏以上にもなる大型魚で、

釣り人の間では「シーバス」という愛称の人気者です。なだらかなシルエット、シャープに伸

びたヒレ、黒と銀色の美しい容姿から「鯛に次ぐ美魚」と呼ばれる事もあります。

3.スズキは成長するにつれて呼び名が変わる出世魚。関東圏では1歳魚の頃は「セイゴ(25㎝ぐらい)」、

2~3歳(40㎝ぐらい)で「フッコ」、4歳以上で一番大きくなったものを「スズキ(60㎝以上)」

と呼びます。ちなみに出世魚とは、成長するに従い呼び名が変わる魚、というだけでは不正解で、

それに加えて、昔からめでたい席に使われてきた魚を、出世魚と呼ぶそうです。出世魚と呼ばれ

るのは、このスズキ、ブリ、そしてボラの3種類です。

4.栄養価と効果:

スズキは高タンパク、低脂肪の典型的な白身魚です。良質なタンパク質には、体力向上、代謝活

動の促進、免疫力を向上させる働きがあります。脂質は100gあたり4.2gと少な目ですが、高血

圧を予防したり、LDL(悪玉)コレステロールを低下させる一価不飽和脂肪酸オレイン酸が100g

あたり620mg含まれます。また、量は多くありませんが、血液サラサラ、抗血栓作用、認知症の

予防改善効果があるオメガ3系のEPA(エイコサペンタエン酸)、DHA(ドコサヘキサエン酸)も

しっかり含まれています。ビタミン類ではビタミンA(レチノール)とビタミンB6が比較的多く

含まれます。レチノールには目の健康を支える作用、粘膜や肌の健康を保つ作用、生殖作用の維

持、免疫力向上、感染症を予防する作用があります。ビタミンB6はアミノ酸代謝の補酵素として

重要で、健康な皮膚、髪、歯をつくり、免疫機能を正常に保つ働きがあります。ミネラル類では

カリウムが100gあたり370mgと多く、カリウムは体内の余分なナトリウム(塩分)を尿ととも

に排泄してくれるので、高血圧の予防改善に役立ちます。

5.個人的におススメなのは、産卵期前の冬に水揚げされる最大級の大きさの「腹太(ハラブト)」と呼ば

れる個体です。この個体は脂乗りが良く、真子や白子も楽しめます。

6.選び方

全体に身がしまっていてハリがあるもの、エラが鮮やかでうろこが落ちておらず、目が透明なも

のを選びましょう。尾の付け根がふっくらしているものは味がよいとされています。切り身の場

合は皮の色が濃く、身にハリがあり血合いの色が鮮やかなものを選びましょう。

7.調理のポイント

脂肪分が少なく、弾力のある白身は刺身に向いています。中でもスズキの「あらい」ですね。

「あらい」とは、薄切りにした身を氷水にさらして急速に冷やすことで、身を引き締めてコリ

コリとした感触を楽しめるようにした刺身のことです。淡白な味わいでさっぱり食べられるた

め、夏バテで食欲が無いときにもぴったり!また、タラなどの白身魚と同じようにムニエル、

蒸し物、焼き物と様々な料理にも合います。くせのある香りが苦手な場合は、香草やスパイス

などを使うとよいでしょう。

8.旬と保存の方法

旬は6〜8月。夏の白身魚として知られますが、西日本では秋から冬に産卵のためにやってく

るスズキを「腹太」と呼び、子持ちで脂がのり美味とされています。切り身の場合、保存の際

は表面の水分を拭き取り、ラップに包んでジッパー付きのビニール袋に入れます。一尾の場合

は、内臓やエラをとる下処理をしてから同様に保存しましょう。冷蔵で2~3日、冷凍で1ヶ月

を目安に使い切りましょう。解凍する時は、冷蔵庫で半日ぐらいかけてゆっくりと解凍し、出

てきた水分は拭き取ってから調理すると調味料のなじみが良くなります。

9.船橋の瞬〆スズキ

「瞬〆」とは、海光物産が船橋漁港で行っている技の名称で、獲れたばかりのスズキの頭と尾に

包丁を入れ、尾の部分から背骨にかけて「エアーガン」で空気を入れ、神経を一気に抜き去る技

法です。包丁を入れて血抜き処理をしたあとに、背骨の中の神経も抜くことで、「全身に血が回

って鮮度が落ちるのを防ぎ、抜群の食感とうまみを引きだすのです!」とのこと。

10.スズキのエラ洗い

スズキはルアーに掛かると「エラ洗い」という口を大きく開けて頭を振りながら水面に出ると

いう行動をする。スズキのエラはカミソリのように鋭く、釣り針を外すときは気をつけろとい

う意味で使われます。

<スズキの味わい>

スズキは透明感のある白身をしていて、淡白ながらも独特の風味があります。火を通しても硬く締まら

ないので、様々な調理法で楽しむことができます。先に述べた通りマルスズキとタイリクスズキは似た

ような味わいをしていますが、ヒラスズキに関しては味と身質に違いがあります。ヒラスズキは同じ白

身でも血合いが少なく、しっかりした歯ごたえを感じられるのが特徴です。また、汽水域にも生息する

マルスズキやタイリクスズキと異なり、ヒラスズキは海水に生息しているため、川魚特有の生臭さがあ

りません。上品な旨味の中に甘みがあり、タイに似た味わいとも言われています。

<スズキのさばき方>

シーバス・ゲームを楽しんだら、釣れた個体はぜひ家に持ち帰って調理しましょう。スズキを美味しく

いただくために、まずは綺麗にさばくことが大切です。手順としては初めにウロコを引いて頭を落とし、

尻から包丁を入れたら内臓を取り除きます。次に血合いに切れ目を入れて水で洗い流し、しっかり水気

を拭きます。胸ビレと腹ビレ、カマを切り落としたら、腹から中骨に沿って刃先を入れます。背側も同

様に中骨に沿って切れ目を入れ、尾の付け根を持って片身をはがします。裏面も同じように片身をはが

し、腹骨をすけば3枚おろしの完成です。

<スズキの美味しい食べ方>

スズキは夏から秋にかけて旬を迎える白身魚で、淡白な味わいが特徴です。どんな調理法や味付けにも

合うので、さまざまな料理に使えます。例えば、シンプルに塩焼きにしたり、バターで焼いてオレンジ

ソースをかけたり、トマトやバジルと一緒にポワレにしたり、お刺身や炙りにしたりなど、お好みの方

法で楽しめます。

<天然スズキの漁法>

日本での好漁場としては東京湾、伊勢湾、瀬戸内海(大阪湾を含む)、有明海(アリアケスズキ)など

の内湾が有名で、漁獲量も多い。しかし、茨城沖には湾はなく、外洋という環境が漁場です。こうした

環境に適しているのが刺し網漁で一番多い。そして、巻き網漁や延縄漁でも漁獲されています。尚、湾

内環境では定置網漁での漁獲量も多いのですが、外洋環境である千葉県から福島県までの茨城県を中心

とした沿岸には定置網は日立港沖に1か所あるだけです。

<冬でも脂がのる天然物の茨城県産のスズキ>

茨城県産のスズキは荒波の外洋で育ったスズキだということが最大の特徴です。スズキが本当に高級魚

として輝くのは夏だけ(夏の釣り漁で水揚げされた、生きた状態で流通する魚は高価)なのです。です

から、スズキの旬といえば夏のイメージが強いかもしれません。しかし、茨城産は例外ですよ。イワシ

を始めとした豊富なエサに恵まれるおかげで、夏はもちろん冬でも脂がのっています。茨城県産のスズ

キの出荷は、2.0㎏を超える大きさからです。これも特徴なのです。淡白ながらも、独特のコクがあり、

一度味わうとクセになること間違いなし。刺身はもちろん、すり身やソテーなど和洋中のさまざまな料

理に活躍します。秋でもおいしく、しかも高級魚になる夏よりもうんと安く買えます。この秋の時期だ

からこそ、安くておいしくて、栄養豊富で低カロリーである茨城県産のスズキを見かけたら、ぜひとも

お買い求めください。

太平洋という外洋で育った、茨城沖のスズキを是非ご賞味あれ!