西国三十三所札所、関東から最西の場所にあって、

三十三所で最大の規模は、御詠歌👇

三十三所で最大の規模は、御詠歌👇

はるばると登れば書寫の山おろし

松のひびきも御法(みのり)なるらん

この日は山おろしは無く、

この日は山おろしは無く、

照ってる陽は、近畿自然歩道、梢からのやんわり。

👆👇 魔尼殿は2度の焼失後、1933年昭和8年、

落慶された市の重文。

落慶された市の重文。

910年、京都に生まれた、橘善行

36歳で出家して性空と名乗り

36歳で出家して性空と名乗り

966年、57歳でここ、書冩山で庵を結ぶ。

4年後、性空上人は、

天人が庭の霊木、桜の木に讃嘆礼拝をするのを見て

桜の木に、如意輪観音像を彫り

魔尼殿を建てて、祀ったのが始まりという

天人が庭の霊木、桜の木に讃嘆礼拝をするのを見て

桜の木に、如意輪観音像を彫り

魔尼殿を建てて、祀ったのが始まりという

1398年から明治維新まで女人禁制で、

女性はロープウェー発着所が10分程度の

如意輪寺で、札を納めたといいます。

如意輪寺で、札を納めたといいます。

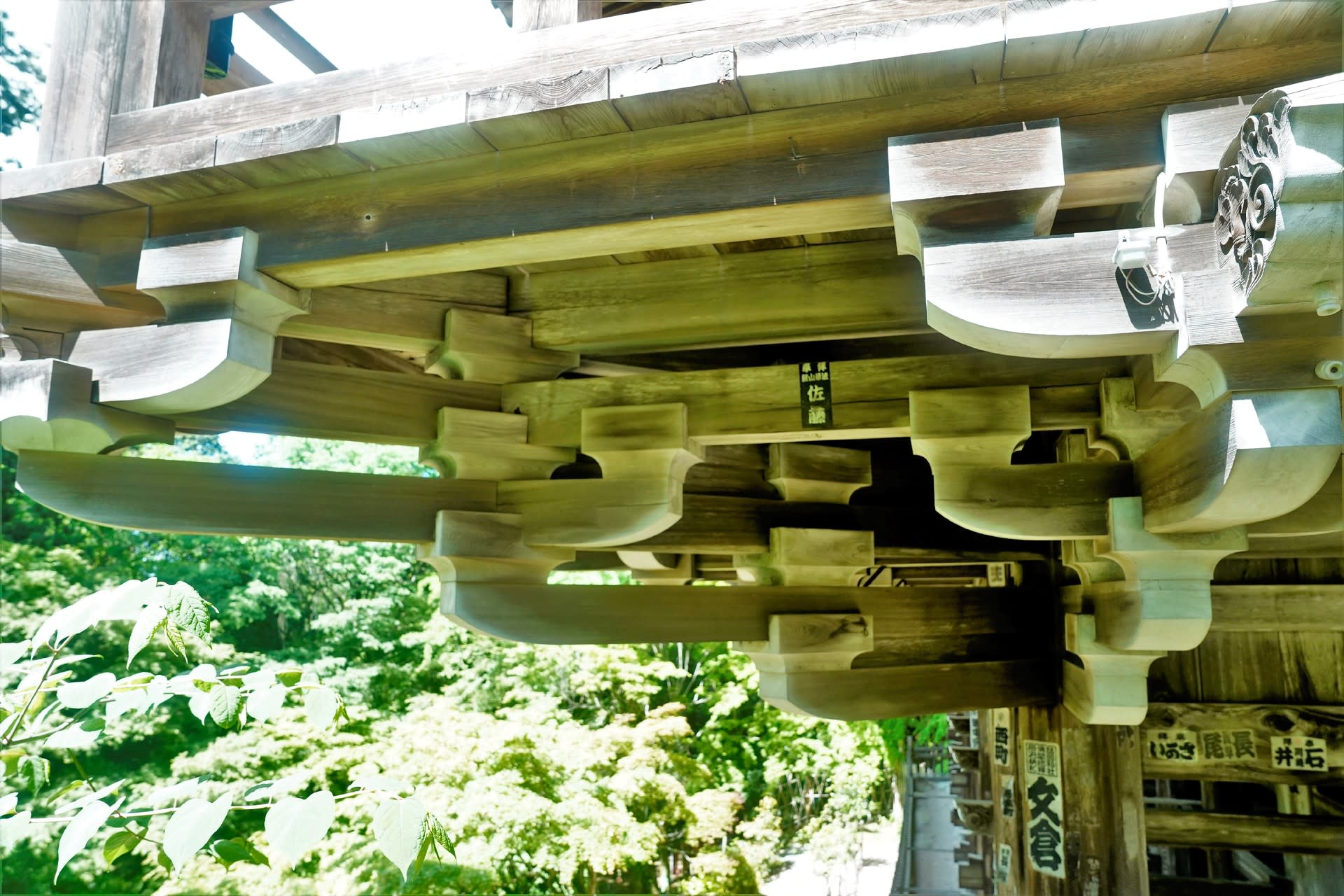

昭和の構築、

構築材もきっちり、痩せもせず整然として、

構築材もきっちり、痩せもせず整然として、

👇回廊は雨が溜まらないようにでしょうか、

やや庭側が低い、どこの社寺もそうだったろうか、

記憶にありません。

やや庭側が低い、どこの社寺もそうだったろうか、

記憶にありません。

魔尼殿で御朱印を頂いてから、

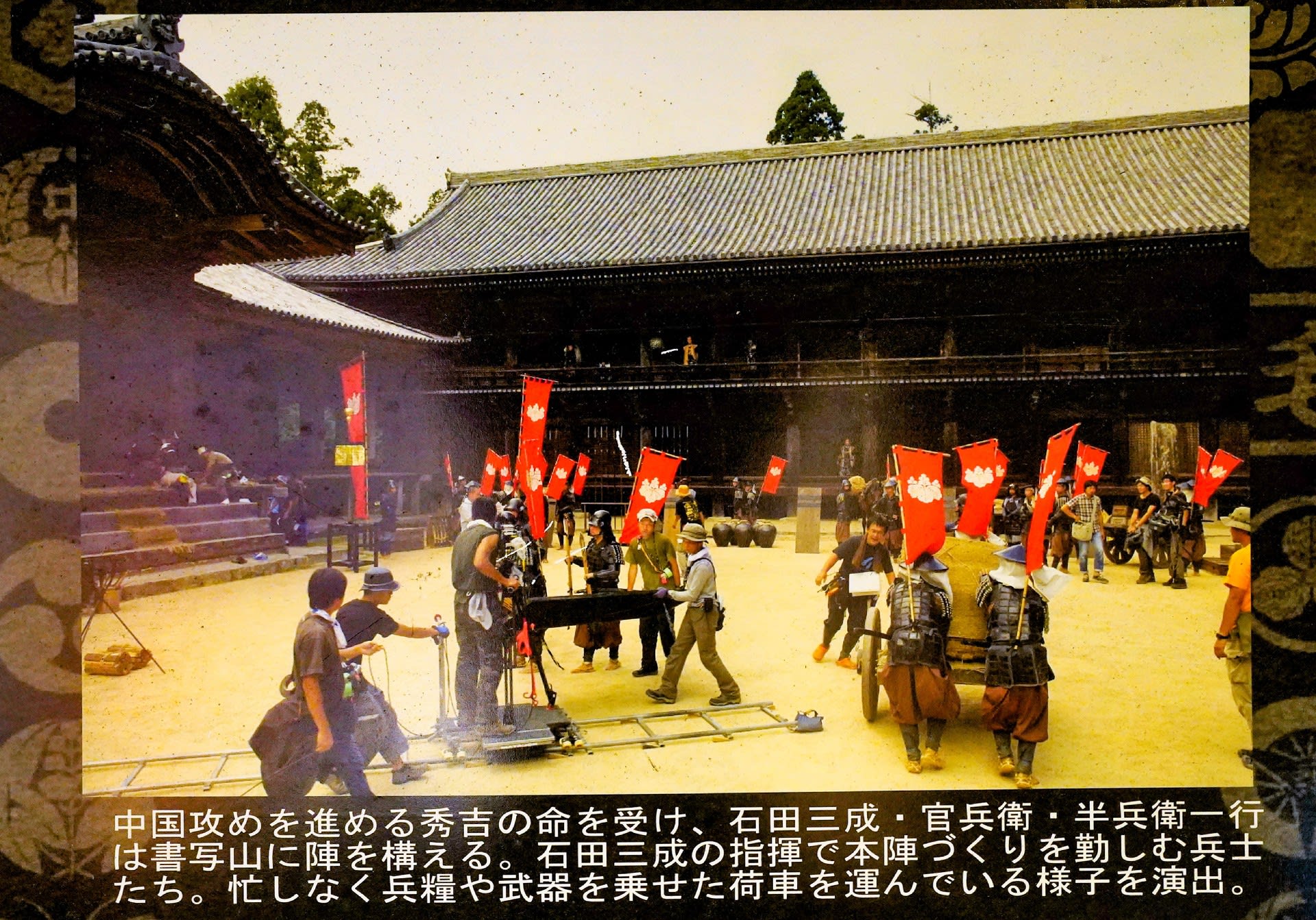

テレビ大河『軍司官兵衛』のロケ地になった大講堂までは、

魔尼殿の内陣の裏側を、

除草を兼ねた塩で固めた、硬い土の道から

10分程度、

魔尼殿の内陣の裏側を、

除草を兼ねた塩で固めた、硬い土の道から

10分程度、

👇 圓教寺の本堂にあたる大講堂や・食堂・常行堂の庭には、

姫路城城主だつた、本多家の菩提寺👇

それぞれ本多忠勝、忠政、政朝、政長、忠国の墓碑である、

五輪塔を安置してる。

五輪塔を安置してる。

👇大講堂・圓教寺本堂

撮っている場所は、

修行僧の寝食をする、

寺宝の展示室になっている食堂から

寺宝の展示室になっている食堂から

本多家の五輪塔を囲う建物が見える

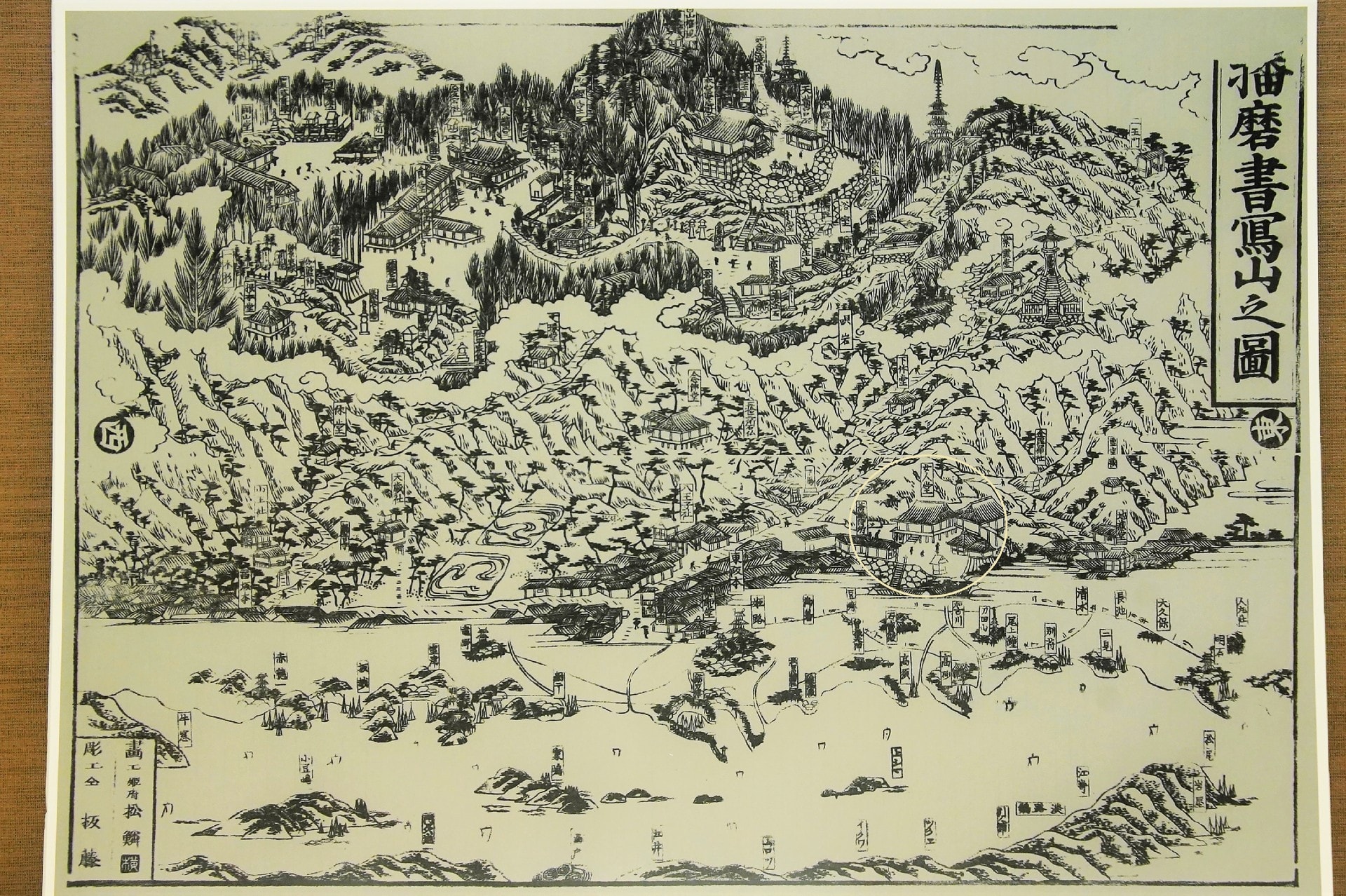

👇圓教寺の歴史を、現代人が歴史を遡って

性空上人、

フィルムに収めるとは思いもしなかったでしょう

1578年羽柴秀吉、播磨制圧のために乱入、

魔尼殿の如意輪観音を

長浜の知善院に持っていった

どしてか亦、圓教寺に戻したけど

魔尼殿の如意輪観音を

長浜の知善院に持っていった

どしてか亦、圓教寺に戻したけど

圓教寺の寺領は減らされ一時、寺力が落ちた

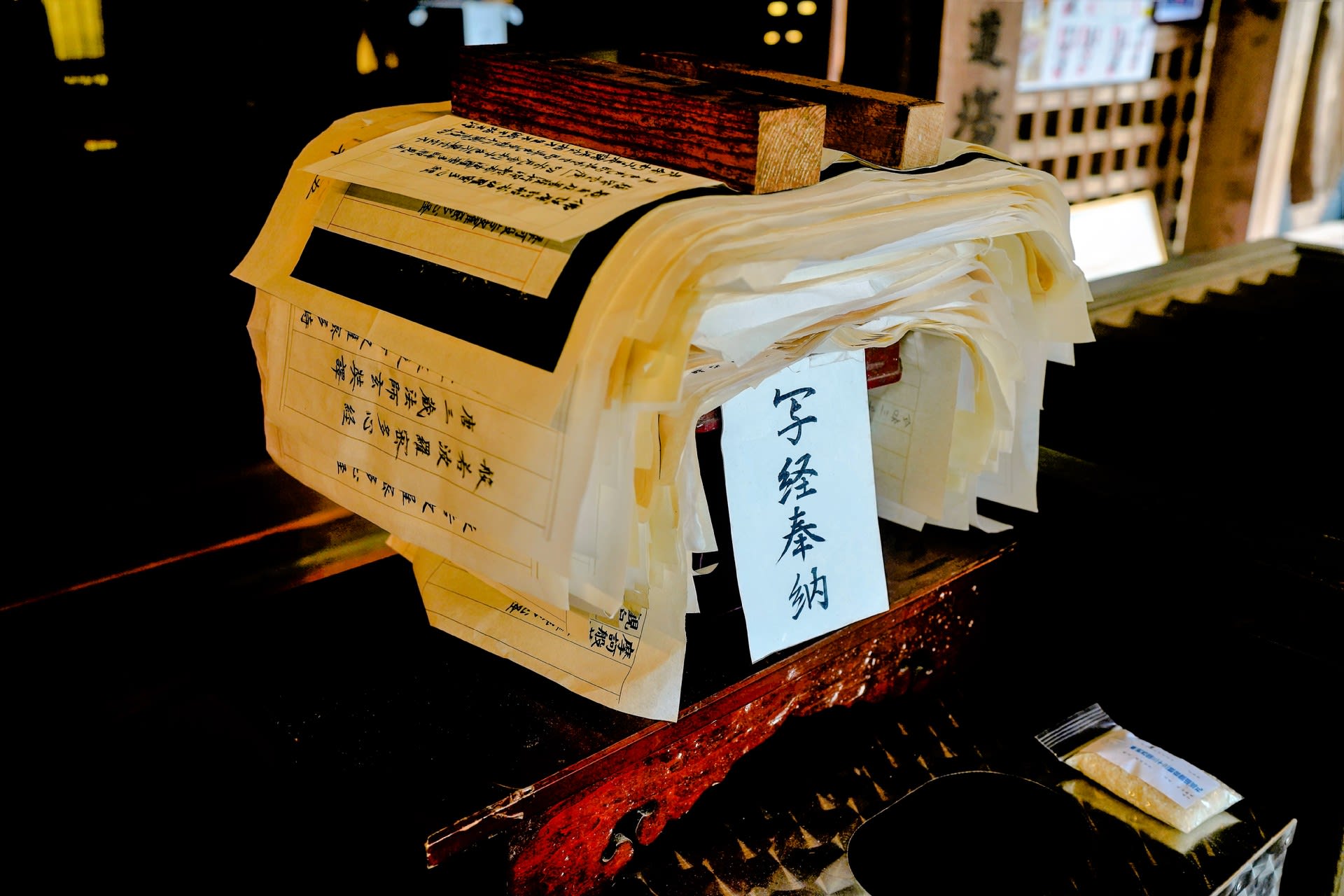

👇 食堂の寺宝展示室

ここにきて、圓教寺の広さ

( ブログ記事も長いけど )

次の札所と宿泊は無理と

悟り?

宿は取り直し、姫路にもう一泊

と腹をくくる

悟り?

宿は取り直し、姫路にもう一泊

と腹をくくる

参考

インターネット

西国三十三所(京都新聞出版センター)

圓教寺、設置看板