※小屋は遺跡が国の指定にされたセレモニーで、急きょ造ったもの。

☝渋川の街に、日本の真ん中の案内の、地蔵があって、

渋川市のを分断するように吾妻川が流れている。

上流に向かって、左の掌を額に当てると、榛名山が、

☟右の方には、子持山が、谷川岳の手前に見える。

☟前方は、小野子山(違うかもしれない?)

☟振り向いて右手に穂高岳が見え、

☟真後ろには、赤城山が見渡せる。

☟この四方の山囲まれた、渋川市を見下ろす高台に、

古代人が馬と一緒に、住んでいたという。土地、黒井峯遺跡。

6世紀に榛名山が爆発し、

軽石、火山灰が降り、それまで住んでいた古代人は、

馬とともに姿を消してしまったという。

それから1500年。

☟昭和63年発掘される前には、蕎麦の花が咲き、

菜の花が咲いて、菜種油を採集していたという場所を、

(今だって植えればいいのに、さぞ、きれいだろうに、さぁ!もったいない)

掘り起こした場所は、2メートルほど軽石が堆積していたという。

群馬はこんにゃくの生産で、名を挙げているけど、

コンクリートブロックの生産は、日本一。

その理由は、榛名山の爆発によるもの。

古代人には申し訳ないけど、

爆発がもたらした、経済だ。

☟ 昭和63年発掘したとき、

身震いするほどの、発見があつたという。

1500年前の「杯」の破片を掘り当てた時、

稲穂の質の高さに、関係者は驚くばかり、更に、

稲穂は、空気にさらした瞬間、見る見る間に、

変色したという。数分の出来事だったという。

目撃した関係者、この夜は眠れたのだろうか?

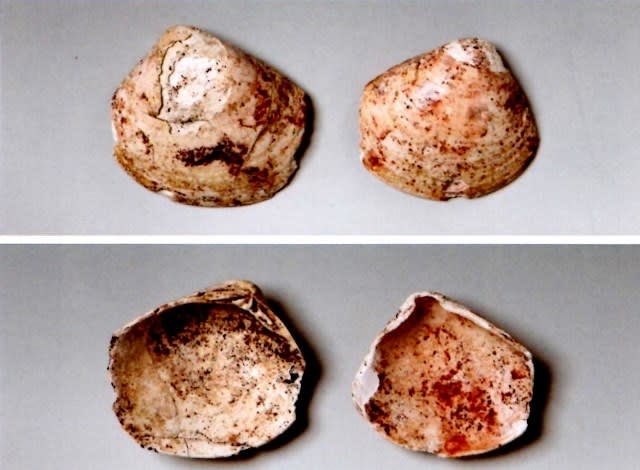

☟この遺跡からの出土品。

丸みといい、くびれといい、

生活用品に使ったものにしては、

もったいないほど美しい。

☟しかもベンガラ入りのハマグリも出ている。

☟予想できた古代人と馬の人数。

この古代に住んだ人々の生活を、浮かべ乍ら、国の保有地。

病院を作る計画だの、なんだかの、と

聞きながらも、今は原っぱのまま。

犬の散歩とウォーキングの女性、

観光に訪れた、年金生活で訪れた4人の人たちの、

写真を撮りながら、ぐるっと廻って立ち止り、2時間。

夕暮れまで、ほっつき歩きました。

☟古代人には欠かせない水が、高台から10分も歩けば・・・川。

豊富に流れていたのでしょう!

昔の水底はかなり高かったと云う吾妻川の上流。

今も河川の土手には、玉石がごろごろしている。

近くには、金井東裏遺跡があり、甲を着たまま、火山灰地に埋もれた、

古代人が発見され、貴重な資料になるのだと・・・。

群馬・・・空から見れば白鳥が跳んでいるような県境。

渋川市・・・日本のど真ん中、古代人と馬が残る遺跡。

この当時、群馬は「車」と呼んでいた。

榛名湖に向かう126号、善地「群馬の松」=「車の松」あたり、

榛名山の水を集めた「車川」が、歴史を刻んで、今も、

木立から洩れる、夕日の輝きを映して、穏やかに流れている。

その「車川」に咲いていた花が☟。

※記述に不手際がありましたら、ご指摘くださいますよう・・・。