雨が降るといえば、臆病に、

家に籠り窓を開ければ、素足に秋の深さが、

足袋をはき、履けば暑くてまた素足。

なんとも、いでたちに面倒な八王子の天気。

明日の予定にテレビの天気予報を

あちこちチャンネルを横目に、

チンチロリンで、決めようと・・。

2度降り、勝ったほうに明日の行き先を。

1度目が勝ったら秩父宝登山、2度目が勝ったら部屋の片づけ。

チンチロリン、

勝ったのは1回目の賽の目、4.5.6で.宝登山に、

買い出しに小走りした日曜日でした。

こんなんでは怒られる、

安中市板鼻の長傳寺。

1861年公武合体のため、

徳川14代将軍・家茂に嫁ぐ、和宮内親王が、

大行列をした中山道、板鼻宿。

上州の7つの宿場で一番賑わったところだという。

宿泊所から5分、和宮が立ち寄ったのは長傳寺。

開山1532年。

1596年現在の場所に移してから、3度の焼失の憂き目に会い、

庫裏は1847年から再建工事を始め、

1856年には彫物師が欄間を彫り始め、

荘厳な庫裏が完成したのは1868年。

1861年和宮が訪れた時、

欄間の彫刻の出来に、眼を光らせていたのが、

上州花輪彫刻の花形だった2代目石原常八・主信。

75歳の時。この2年後、

庫裏の完成を観ずに、77歳の生涯を閉じ、

長傳寺の彫刻が最後の作品となる。

彫物大工の多くの乳呑児は、

仕事が終わるころには、ここで元服し、引き上げた、と。

長傳寺、至る所に彼のまろやかな、鑿の跡が刻まれている。

👇中山道

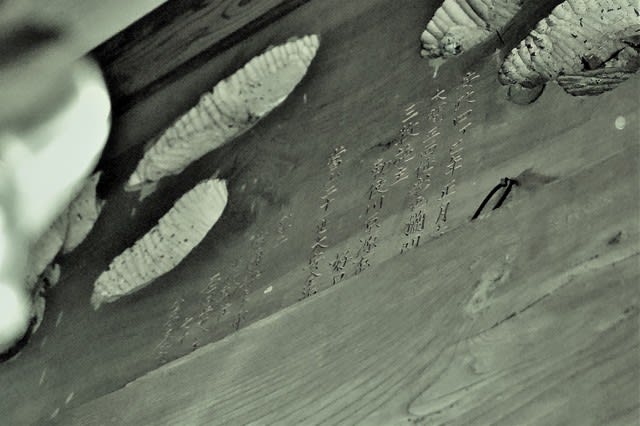

安政4丁巳年正月吉辰

大間正面極彩色欄間

三牧施主

勅使河原源右衛門好昌

彫工

当国勢多郡花輪在

石原常八主信 七十一歳作

金子文五郎宣信

👇

☝ 欄間総数14面

👇 須弥壇

この本堂に入って、彫刻を見ているときが、

いちばん、休まります。

長傳寺の大黒さん。判るような気がしました。

👇 幾度の火災に会って、焼失を免れた山門には、焼け焦げの跡が・・。

写真2018.10.9 安中市